「渋谷」はだれかの「好きなもの」で溢れています。その、「好きなもの」へのこだわりが、「渋谷」という文化を形作っていると言っても過言ではありません。

そして「好きなもの」の中に、いわゆる「アナログ」が多いことに気づかされたのが、 昨年(平成31(2019)年3月)に、國學院大學が渋谷ヒカリエにて開催した「シブヤインテリジェンスライブ:アナログの逆襲」というイベントにおいて、でした。「アナログとは心地よいもの」、「誰しも愛用しているアナログがある」という声に、「アナログ」と「渋谷」という、懐かしさと新しさが相反するイメージが、「渋谷」に息づいていると、強く感じたのです。そして創立137年の國學院大學が、「渋谷」でまもなく100年を迎えることができたのも、そういうイメージのおかげかもしれません。

そこで「渋谷」で「アナログ」にこだわるみなさんに、お話を伺うことにしました。題して「みんなのアナログ」です。

今回のテーマは「カセットテープ」。神道文化学部で宗教学を専門にしている遠藤潤先生にお話を伺いました。遠藤先生は、いまでもカセットテープの音楽を聴くことがあるとか。なぜ、いまでもカセットテープを愛用しているのか。伺っていくと、意外にも宗教学とも共通点があるようで……?

伝説の高機能ウォークマン(写真手前)。昭和59年発売当時で定価64000円!

カセットテープに紛れ、MDも!

「カセットテープ分解して、逆再生できるよう組み立て直して遊んでました」という、やんちゃエピソードも。

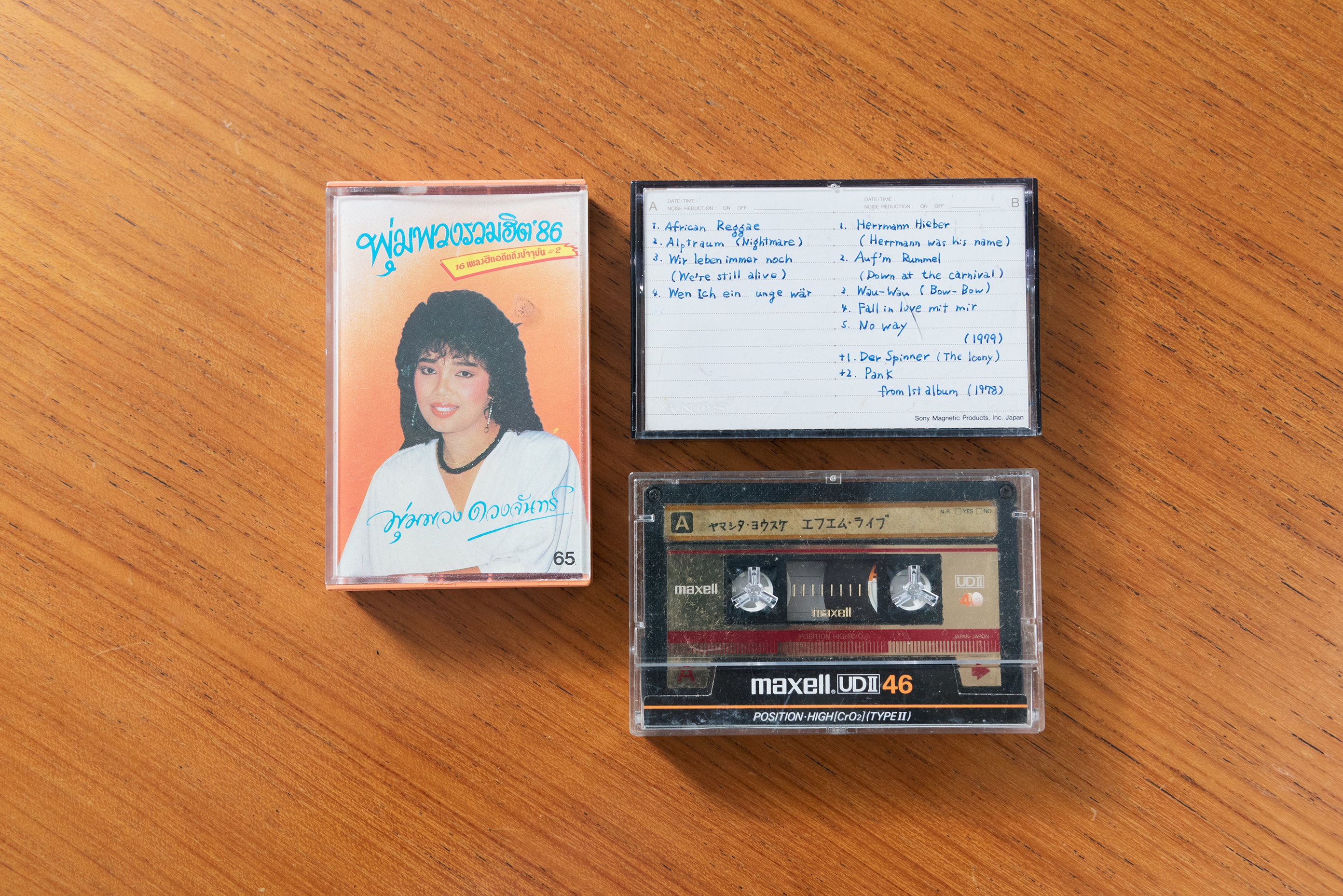

山下洋輔は、FM局でのスタジオライブをエアチェック(*4)したもの。CDにもデジタル配信にもなっていないと思うので、カセットでしか聴けないのです。

*2:沖縄音楽専門のレーベルで、那覇にショップもある。沖縄の普久原朝喜が沖縄を離れた島出身者のためにと昭和2年に設立。カセットも販売。

*3:かつて渋谷、六本木、池袋にあった西武百貨店系列のレコード店。ワールドミュージックの品揃えも充実していた。

*4: ラジオ番組を録音すること。

遠藤先生が今も手放せず、時折聴くカセットの一部。左:タイの国民的歌手、プムプアン・ドゥアンヂャン。右上:院生時代の先輩がくれたニナ・ハーゲン。

遠藤先生が今も手放せず、時折聴くカセットの一部。左:タイの国民的歌手、プムプアン・ドゥアンヂャン。右上:院生時代の先輩がくれたニナ・ハーゲン。

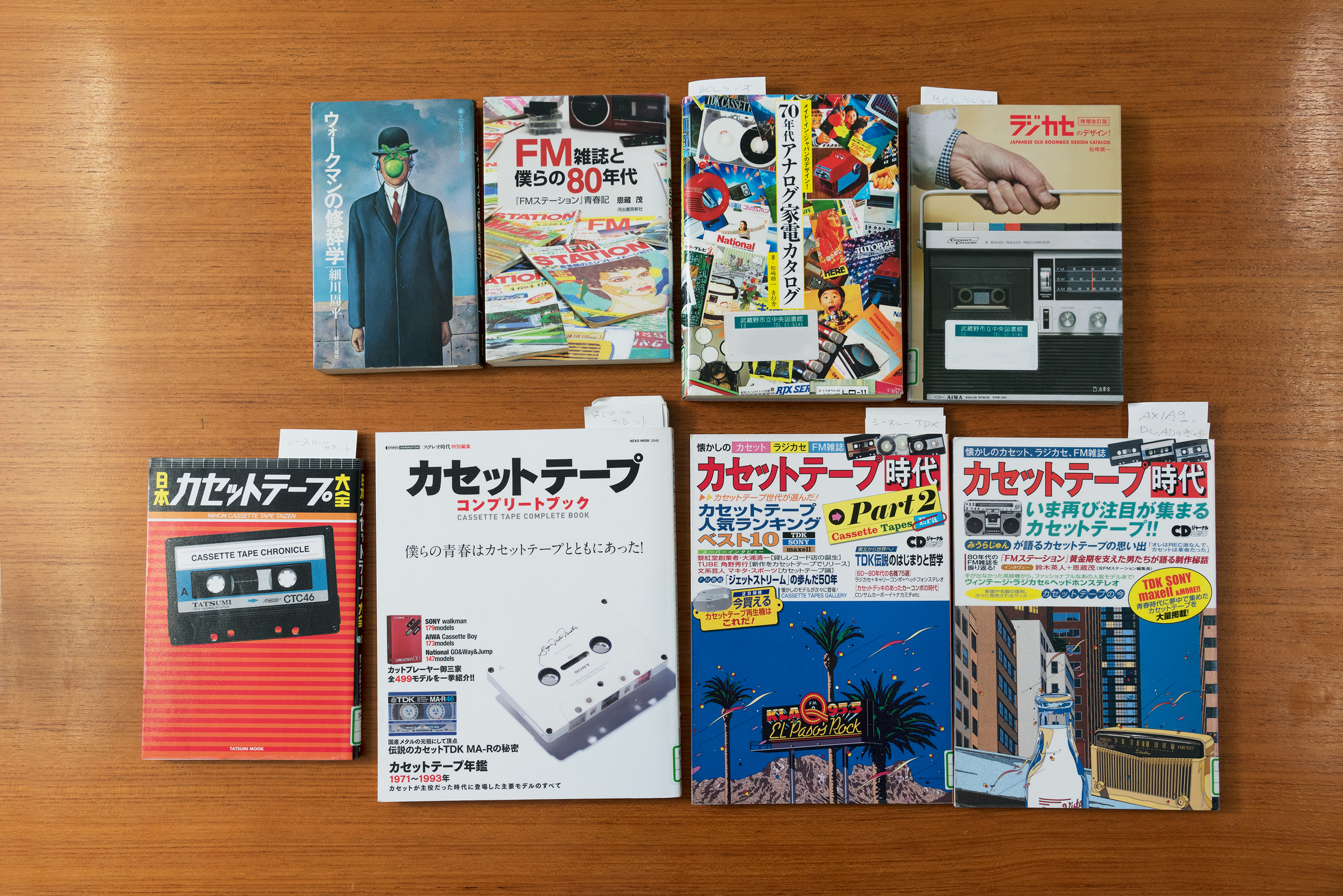

なんと、取材のために先生が図書館から借りてきてくださったカセットテープに関する書籍(記事末尾参照)。

遠藤 そうなんですけど、カセットの現物を見ただけでも先輩とのやり取りや、聴いていた当時の情景や気持ちがよみがえるもので、どうしても捨てられないですね……。

遠藤 これはクリーニングテープとヘッド消磁器です! 再生マシンを長く使っているとヘッドが磁気を帯びてしまうので、消磁器を使って、磁気を消していました。これを取ってあるっていうのも珍しいかも(笑)。

上はカセット式のオーディオクリーニングテープ。ヘッドの汚れをきれいにする。

遠藤 飛躍には飛躍でお答えしましょう(笑)。宗教思想が広まっていく様子は、カセットによって音楽がやり取りされて“布教”されて広まっていくのと似ているかもしれません。

僕は平田篤胤(ひらた・あつたね)という江戸後期の学者を研究していますが、彼の思想がどうやって日本中に広まっていったのか、その過程に興味を持っています。それは口伝だけではなく、「本」によるものでした。どういう本を誰がいつ作り、どこに配本され、誰が読んだのか。それをたどると、最終的にどのように人に思想を伝えようとしたのか、思想家の「思想の広がり方」が分かるんですね。

遠藤 はい。篤胤の弟子たちは思想を広めるために本を作りましたが、最終的に世に出すまでに何回も書き換え、編集しているんです。そして、その過程も資料=モノとして残っているんですよ。たどっていくと、かなり戦略的に、何を書いてどう伝えようとしていたかを知ることができる。ある意味それはメディアですよね。

思想や学問は実体がない「観念」で捉えられがちですが、モノが残っているから実体として捉えることができる。誰がどう広めたのかも分かるのです。

遠藤 『仙境異聞(せんきょう・いぶん)』ですね。天狗にさらわれて仙境(仙人が住むところ)で修行したという15歳の少年・寅吉に、平田篤胤がインタビューをして、仙境の生活や技術、習慣などを細かく記録した本です。

この本も、篤胤が聞き取りをしたそのものの言葉ではなく、世に出るまでに何度も編集・加筆されて、一般の人が本として読むのは書かれてから何十年か経ってからなんです。僕は仙境の世界があるかないかという問題の前提として、篤胤がどんな思想を人に伝えようとして編集していったかの過程に興味があるわけです。『仙境異聞』の編纂については、今年の7月に『國學院雑誌』に論文を発表しました(*6)。

遠藤 もともと東北は平田篤胤との共通点も多い民俗学者・柳田国男の『遠野物語』にも見られるように、ふしぎな話は多くあったと考えられます。

時代が流れ、もうそうしたものは薄れて消えてしまった……と思いきや、震災後にあれだけの証言が出るということは、地域の中に「霊的なものはあって当たり前だ」という感覚がいまも残っていたのだと思います。僕の学問的興味の根っこにはそういう、「ふしぎな話」はどうして存在しつづけているのかというところ。というのは、母の実家が佐渡で、「ふしぎな話」は当たり前にあったんです。誰もいないのに声がするとか、予知夢を見たりとか。だけどそのふしぎはうちの一族だけなのか、周囲もそうなのか、また他の地域ではどうなのかということが気になりだしたんです。

人によってはそんなことまったく無縁の人もいるわけで、同じ社会の中に霊的なものが当たり前だという人とそうじゃない人が一緒にいることのおもしろさをもっと調べたいと思ったことが、宗教学へ進んだ一因でしょうね。

とっぴな質問にも笑みを絶やさず、真摯にお応えくださった遠藤先生。

細川周平『ウォークマンの修辞学』(朝日出版社、1981年7月)

恩蔵茂『FM雑誌と僕らの80年代 : 『FMステーション』青春記』(河出書房新社、2009年9月)

松崎順一『70年代アナログ家電カタログ : メイド・イン・ジャパンのデザイン!』(青幻舎、2013年6月)

松崎順一『ラジカセのデザイン! 』増補改訂版(立東舎、2016年4月)

『日本カセットテープ大全』(辰巳出版、2015年7月)

『カセットテープ時代』(音楽出版社、2016年7月)

『カセットテープ時代 Part2』(音楽出版社、2017年5月)

『カセットテープコンプリートブック』(ネコ・パブリッシング、2017年12月)

遠藤 潤

研究分野

宗教学、日本宗教史

論文

日本社会における神と先祖 : 19世紀の国学を焦点として(2003/03/25)

平田篤胤『仙境異聞』の編成過程 : 〈語り〉と書物のあいだ(2019/07/)