数年前から、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)における急速な高齢化が懸念されてきた。医療・介護不足につながる可能性があり、さらに今回のコロナ禍でより危機感が高まることとなった。

この問題の解決手段として挙げられるのが、東京圏から地方への「高齢者の移住」だ。実際に政府施策もスタートしているが、高齢化に歯止めをかけるほど移住が進むのは簡単ではない。

そこでヒントになるのが、日本でこれまでに行われた移住施策である。

「高齢者の移住施策は、1980年代から行われてきました。特に団塊の世代が大量に定年を迎えた2007年頃には、全国各地でさまざまな取り組みが実現。中には、今も参考にすべき施策が見られます」

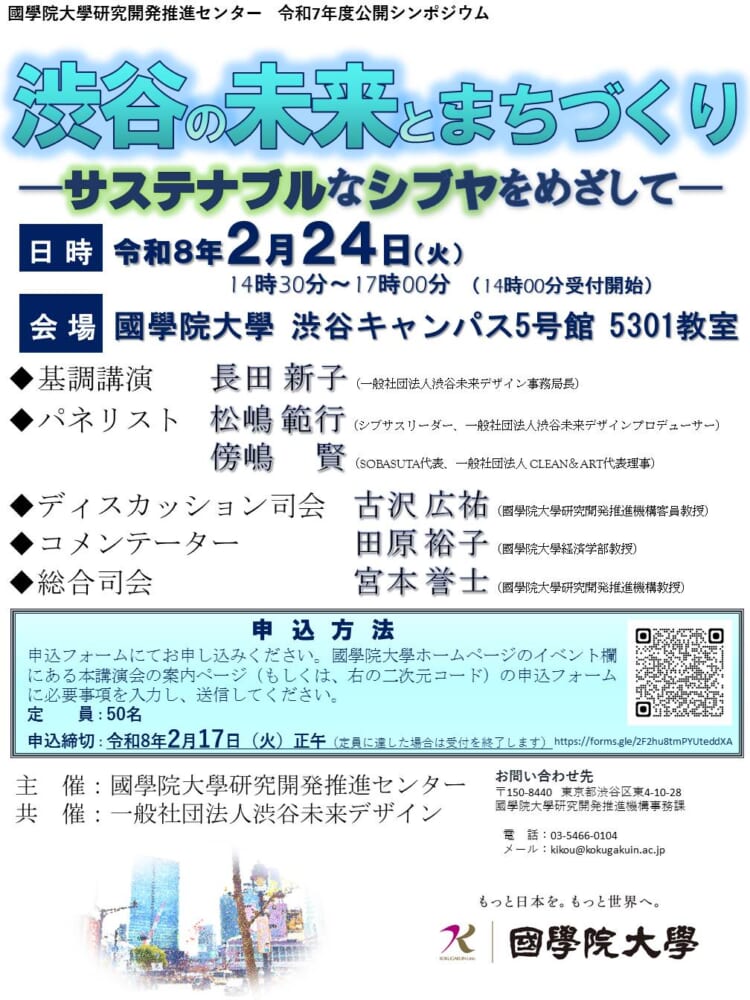

こう話すのは、國學院大學経済学部の田原裕子教授。高齢者の人口移動などを研究してきた同氏の話をもとに、日本における高齢者の移住施策を振り返っていく。

國學院大學経済学部教授の田原裕子氏。博士(学術)。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。職歴:東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手、國學院大學助教授を経て現在に至る。少子高齢化や都市再生など、現代社会が抱える様々な問題を“街のコミュニティー”を通じて考察する専門家。

「2007年問題」を見据えて設立された、移住のNPO

――今から40年近く前、1980年代頃から高齢者の移住施策は行われていたのでしょうか。

田原裕子氏(以下、敬称略) そうですね。たとえば1986年に持ち上がった「シルバーコロンビア計画」は、一つの例です。

当時の通商産業省(現・経済産業省)が提唱したもので、定年退職後の年齢層に向けて、海外移住を推奨する計画でした。主に高所得者層が対象でしたが、バブル崩壊などで計画は頓挫しました。

これは海外への移住ですが、高齢者層に対してこういった動きがあったことは、着目すべきポイントです。

国内での移住施策も、政府機関が音頭をとる形で1980年代には増えていました。こちらは若年層の誘致が中心でしたが、とはいえ、若者はなかなか地方への移住が進みません。その中で、ターゲットを高齢者に切り替えて誘致を行う自治体も出てきたのです。

――早い段階から高齢者の移住施策を行っていた地域もあったと。

田原 はい。たとえば島根県です。島根県は、高齢化先進県と呼ばれ、全国で常に1、2位の高齢化率が持続されてきました。その中で、西ノ島町などは、高齢者の誘致を積極的に行いました。1993年からシルバーアルカディア事業として、50歳以上のペアの移住を応援。西之島町の公式サイトによれば、これまでに30世帯60名以上の方が移住しているとのことです。

ただし、こういった市町村が大幅に増えることはありませんでした。流れが変わったのは、2007年です。

――どういうことでしょうか。

田原 団塊の世代(1947年〜1949年生まれ)が60歳を迎え、大量に定年退職を迎えるのがこの年です。当時は60歳定年の企業が多く、「2007年問題」と呼ばれました。このタイミングを見据えて、団塊の世代の移住を促進する地方自治体が増えてきます。

その牽引役となったのが、2002年11月に設立されたNPO法人「ふるさと回帰支援センター」です。

東京圏の団塊世代に対し、田舎暮らしを応援する組織として誕生。100万人規模のふるさと回帰・循環運動を目指しました。具体的には、田舎暮らしの相談所「ふるさと暮らし情報センター」を有楽町の東京交通会館に設置。次第に、全国の地方自治体の担当者も常駐し、フロアにブースを設けて、来訪者の相談を受ける体制を築きました。また、年に数回、「ふるさと回帰フェア」というイベントも開催しました。

同センターの動きは画期的で、「高齢者の移住」というマーケットがまだほとんど存在していない初期に、国や地方自治体と次々に連携して基盤を築いたのは、特筆すべき点です。拠点となった東京交通会館も、いわば有楽町の一等地であり、ターゲットとする団塊の世代にとっては知らない人がいない場所。分かりやすく、親しみある場所に「移住相談」の拠点を設けた点からも、力の入れようがわかります。

高齢者移住は、団塊の世代が生んだ最後のマーケット

――センターの活動により、高齢者やシルバー世代の移住は増えたのでしょうか。

田原 そうですね。同センターの資料によると、設立当時の相談件数は月20〜30件程度でしたが、2015年以降は月平均2000件を超えたと報告されています。東京における年間の問い合わせ・来訪者の総数においても、2008年度の2901件から2018年に4万1752件へと大幅に伸びているのです(2018年度 年次報告書より)。

センター設立から数年で、「地方移住」という提案が浸透し始めたことを示しているでしょう。ここ数年は、むしろ若年層の相談者や問い合わせが増えているようですが、それ以前については、確実に高齢層への働きかけが効果を生んだと見ています。

――それまで移住のマーケットがほとんどなかったと考えると、良い結果と言えるかもしれません。

田原 団塊世代の属性が、移住にマッチしていた側面もあったと思います。前回話したように、この世代は地方から東京圏へ出てきた人が多い。つまり、Uターンできる故郷があり、田舎暮らしの経験もある。加えて、年金の給付も比較的恵まれていて、将来の見通しがつきやすい。金銭的な余裕もあったでしょう。

その世代に対して、ふるさと回帰支援センターが移住の選択肢を提案し、国や地方自治体を一気に巻き込む動きを見せました。それまでは「都会暮らし」が憧れの対象として上がるケースが多かった中で、「田舎暮らしが素晴らしい」というムーブメントを仕掛け、確実に新しいマーケットが生まれたと思います。

団塊の世代はさまざまなマーケットを作ってきましたが、シニアになってからの地方移住は、この世代が生んだ最後のマーケットと言えるかもしれません。

東京圏からの移住者を獲得した、福島での取り組み

――この時期、地方自治体では実際にどんな移住施策を行ったのでしょうか。

田原 定年退職者にターゲットを絞った自治体や、これまで若年層に適用していた移住の支援制度について、年齢制限を外すケースも増えてきました。

その中で、特に定年退職者の移住にターゲットを絞ったのが福島県です。いち早くふるさと回帰支援センターに移住相談員を配置し、市町村でも移住相談や支援制度の体制を構築。支援センターによると、2008年から3年連続で移住希望ランキング1位となりました。

県の動きに合わせて、市町村でもユニークな移住施策が出てきました。たとえば福島県いわき市は、晴天率の高さと近隣のゴルフコースをウリに、リタイア世代をターゲットとして市内の住宅団地への移住施策を進めました。アメリカで普及したリタイアメントコミュニティに似ています。

同じ時期に、東京から近い郊外や超郊外と呼ばれるエリア、例えば千葉の海に近い住宅地などに多くの退職者が移住する動きが見られました。いわき市は、その“最北”という印象。反対に、静岡県の伊豆半島は“最南”と言えるでしょう。

――なかば自然発生的にリタイアメントコミュニティが生まれたのですね。

田原 そうですね。そのほか、違った方向性の移住施策も福島県で生まれています。福島県小野町は、林業が盛んな地域。そこで、新築住宅を建築する際、町有林からできた建築資材をトラック1台分、無料提供する制度ができました。これにより、当時何軒かの移住が行われています。

“戦略的な移住施策”という意味では、福島県泉崎村の制度も面白いものです。もともと、村に作られた197区画のニュータウンが、バブル崩壊によってほとんど売れずに残っていました。負債は12億円にも上っていたと言います。

そこで、当時村長に就任した小林日出夫氏は、この土地を購入して住宅を建築した場合、村外への通勤について3年間の鉄道定期代を補助しました(上限300万円)。新幹線の定期券にも適用されます。

この時期、多くの自治体が団塊世代の退職後を見据えて誘致をしており、競争は激化していました。つまり、より早くアプローチすることが重要です。そこで3年間の通勤代を補助し、他地域より早く、退職前からの移住を勧めたのです。

また、東京圏から地方への移住は、環境への慣れがカギになります。一気に完全移住するのではなく、最初は東京圏との2地域居住を行い、少しずつ慣れていく方法もあるでしょう。その点でも、泉崎村に住みながら東京圏に通勤できるこの制度はニーズを捉えていました。

――実際に、移住者は増えたのでしょうか。

田原 2007年にできた制度ですが、区画の半分以上が売れたのです。当時は、村長が東京まで行脚するなど、移住のPRも積極的に行いました。こういった宣伝効果もあったでしょう。

なお、泉崎村では現在もこの制度が残っています。

なぜここに来て、地方は高齢者の移住に消極的なのか

――2007年を機に、全国の自治体が高齢者の移住施策を始めたことがわかりました。それから10年以上たち、これらの動きはさらに強まっているのでしょうか。

田原 そうとも言えません。私の考えでは、当時の流れは一旦途絶えたという印象です。

というのも、先ほど少し触れましたが、近年は若年層の移住ブームが強まっています。ふるさと回帰支援センターのデータでも、2015年〜2016年の相談は、約7割が20〜40代になっていると言います。

地方自治体も、若者の移住が増えてきたことで、再び施策のターゲットを高齢者から若年層へと戻しています。私が2015年に行ったアンケート調査でも、その傾向は顕著でした。高齢者の転入率が高かった約200の自治体に、高齢者を対象とした誘致施策のアンケートを行ったのですが、ほぼ全ての自治体が「今年度で終了予定」と返答しました。

もちろん、地方自治体としては若年層の移住を希望するのも無理はありません。しかし、若者の移住率が上がっても、世代あたりの人口が少ないため、地域全体の人口はやはり減っていきます。また、東京圏の高齢化という観点からも厳しい状況になることが予測されます。

そうした危機意識を背景に、国が主導する形で新しい対策が始まります。それが、前回話した日本版CCRC政策*です。

*現在は「生涯活躍のまち」に名称変更

どちらも高齢者の移住にかかわる政策ですが、2007年頃の動きは、人口減少に悩む地方自治体が、元気で経済力もあるリタイア世代に移住してもらって地域を盛り上げようという意図で進めた試みでした。それに対して、現在のCCRC政策も移住者が移住先で「活躍」することを謳ってはいますが、もともとは東京圏の医療・介護不足への対応から発想された政策と言えます。

――高齢者の移住施策は、変容しているということですね。ちなみに今お話が出たCCRCについて、もとはアメリカの発祥であり、日本とは少し概念が違うと伺いました。

田原 そうですね。実はアメリカやヨーロッパでも、高齢者の移住や暮らしの施策、動きは多数起きており、CCRCは代表例と言えます。その概念や、海外での高齢者移住の歴史を見ることも、今後、日本の動向を考える上で必要かもしれません。

次回は、それらをテーマにお話しします。

(連載第3回へ)

田原 裕子

研究分野

地域社会問題、高齢社会と社会保障

論文

「100年に一度」の渋谷再開発の背景と経緯ー地域の課題解決とグローバルな都市間競争ー(2020/11/30)

「都市再生」と渋谷川(2018/03/10)