静岡で、はんぺんといえば「黒はんぺん」。写真のようにあぶって生姜醤油で食べても美味しい。

2006年に始まった「B-1グランプリ」が火を付けたご当地グルメブーム。

瞬く間に全国区に躍り出た「横手焼きそば」や「甲府鳥もつ煮」に続けとばかり、日本中の町おこし団体がメディアやイベントを通じて地元の食をアピールするようになりました。

國學院大學経済学部 准教授の山本健太氏は、こうした現象を別の視点からとらえています。実際に地域経済の振興に役立っているご当地グルメは、ごく一部に限られているからです。同氏は産業集積研究の見地から、ご当地グルメは地域密着型であるべきだと語ります。

制作・JBpress

山本健太氏。國學院大學 経済学部 准教授。博士(理学)。東北大学大学院理学研究科博士課程修了。九州国際大学特任助教、同助教、同准教授を経て現職。専門は、経済地理学、都市地理学。研究テーマは都市型文化産業の集積構造に関する研究。特にアニメ産業、プラモデル産業などのカルチャー産業の産業集積の研究を行っている地理学の専門家。

真の「ご当地」グルメと言えるのか?

ーこのところ、郷土食を観光資源化して地域振興につなげようという動きが各地に見られますね。

山本健太氏(以下、敬称略):いわゆるご当地グルメが流行していますが、私はこの傾向に懐疑的な見方をしています。ご当地グルメに注目が集まれば、地域の知名度が高まるといった効果はあるでしょう。しかし、実際に地方経済を救えているかというと、決してそうとは言えないケースも少なくありません。

例えば、ショッピングモールのフードコートや、駅の構内・高架橋下などにご当地グルメを集めた飲食施設を見ることがありますが、それらの全てが、「ご当地」の地元企業や生産者に利益が入るものとは限りません。「地域食」を語りながらも、経営母体がその地域とは関係のない企業だったり、全国展開する大企業だったりということもあります。

一方、町おこしを目的に新たに開発されたご当地グルメや、インパクトはあっても地元で実際に親しまれているわけではないものもあります。

ー「テレビ番組でご当地グルメが紹介されたが、地元の人に聞いたら全く知らなかった」という話もよく耳にします。

山本:そういうものが注目を集めたところで、一過性のブームに終わってしまう可能性は否定できないでしょう。では、地域に息長く経済効果をもたらすご当地グルメとは、どのようなものか。食が地域経済を活性化する本当の資源となるには、地域密着がカギになると考えています。

「黒はんぺん」をご存知でしょうか。私が生まれ育った静岡県では、大変ポピュラーな食品で、青魚を主原料に作られる半月状の黒い練り物です。

黒はんぺん(写真提供:山本健太氏、以下同)

とくに、焼津市の黒はんぺんは、焼津港に隣接する小川港に水揚げされたサバを主原料にしていて、静岡県内でも最もメジャーです。

小川港に水揚げされたサバを港で開いたもの。黒はんぺんの原料に。

家庭の日々の食卓に上るほか、駄菓子屋では黒はんぺんの入ったおでんが売られています。「はんぺん」という名がついていますが、いわゆるはんぺんとは全く異なります。

子供の頃、はんぺんと言えば、この黒はんぺんのことでした。白いはんぺんはほとんど食べたことがなかったし、その呼び方すら知りませんでした。ところが、県外に出てみたら、ふわふわした白いものを「はんぺん」と呼んでいる。どうやら、黒はんぺんの流通は静岡県内にほぼ限られているらしい。

そう気付くと、「黒はんぺん」が一体どういった産業構造の中で作られているのか気になりだしました。長い間モヤモヤしていたのですが、2011年に縁があり、現地調査ができました。

40年以上、変わらない生産量を保つ理由

大きな漁港のある町には大抵、独自の煉り製品があります。そのままでは日持ちしない魚や小さくて市場では売れない、あるいは売れ残った魚を捨てずに、骨や皮までなるべく全部食べようという知恵から生まれたのでしょう。白身魚を使った白いねり製品も多いですが、黒はんぺんが黒いのは、青魚をすり潰しているからです。

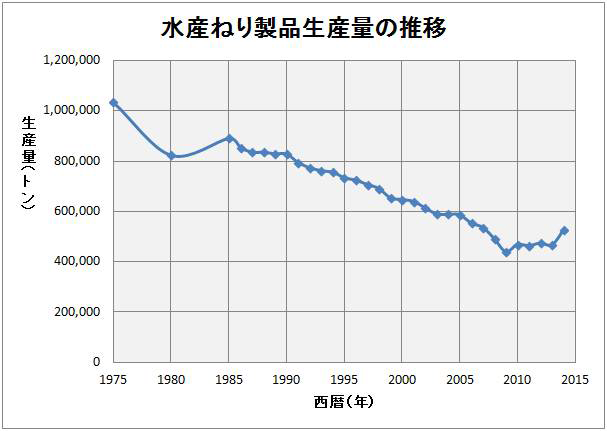

魚の煉り製品といえば、銚子のつみれや宮城の笹かまぼこ、萩の白焼きといったところが有名ですが、食の多様化や後継者不足などもあって、かまぼこやちくわなどの水産ねり製品の生産量は年々落ちています。

水産ねり製品生産量の推移(農林水産省発表。2006年以降の各品目の数字は食品需給研究センター調べのデータをもとに作成)。1975年(昭和50)年には約100万トンあった生産量は徐々に減少し、2014年の生産量は約53万トンとほぼ半減している。

ところが、静岡県の焼津黒はんぺんは1970年代から生産量が落ちていないんですよ。日本経済が右往左往していても、年間1700~2000トン前後で堅調に推移しています。

黒はんぺん製造の様子

ーなぜ、焼津市の黒はんぺんはそれほど息の長い産業に成長できたのでしょうか。

山本:その理由としては、サバの水揚げ全国第3位を誇る小川港から原料を安定的に調達できることや、地元の労働力を獲得できたことなどが挙げられます。でも、それだけではありません。地場の日常食であることが、黒はんぺんの最大の強みです。

黒はんぺんが焼津市の近隣地域で本格的に流通しはじめたのは、1950(昭和25)年頃のこと。工場周辺に住む主婦や域外商人が国鉄東海道線沿いに行商して回り、販路を徐々に開拓していきました。焼津市史には「夫を亡くした女性などが生計の足しにした」とあるので、行商の女性の中には、戦争未亡人の方もいたのでしょう。自動車が登場すると、その市場はさらに拡大していきました。

市場拡大に呼応するように、生産量も増大しました。成形や加熱といった製造工程の機械化が進展する一方で、静岡県の食品認証制度の下で規格化も進みました。その結果、1970年代半ばにおける1工場あたりの生産量は、手作業のころの1時間あたり1000枚程度から、1時間あたり7000枚に飛躍的に跳ね上がりました。

この頃になると、黒はんぺんは静岡県内、特に県中部の家庭に深く浸透し、日常食の地位を確立します。私の実家でも、そのまま食べたりフライにしたり、あぶって生姜醤油を付けたりと、よく食卓に出てきました。黒はんぺんは、地域の食文化にまさに埋め込まれたわけです。つまり、メーカーは常に一定の需要を見込めるようになったのです。作って販売すれば確実に消費される。そういう構造ができ上がりました。

黒はんぺんが並ぶスーパーの陳列ケース

市場の小ささが大手の参入を阻んだ

地元の食文化に密着しているからこそ、大手資本の参入を阻んでいるという点も見逃せません。2011年の調査時点では、黒はんぺんを製造しているメーカーは焼津市内に7社あり、いずれも中小企業です。隣接する静岡市の用宗や由比、神奈川県の小田原でも製造している会社はありますが、これほど1カ所に集まってはいません。

黒はんぺんの消費地は静岡県沿岸部に広がるとはいえ、大半が県中部に集中しているので、大手資本にとってみれば、わざわざ多額の設備投資をして参入するほどの採算性は見込めないのです。

それなら静岡県外に新規市場を開拓しようという大手資本もあります。例えば、紀文は2006年に「静岡発 黒はんぺん」「静岡発 黒はんぺんフライ」を首都圏や東北、中部地方に投入しています。2008年には、黒はんぺんを具材の1つにした「静岡風おでん」を全国発売し、現在も秋冬 の限定で発売されています。

ただ、焼津市の黒はんぺんを仕入れている山梨県の小売店担当者は「売り場に置いてはいるが、あまり売れない」と話していました。地域外に広がらないことは裏を返せば、それだけ黒はんぺんが地域に密着していると言えます。

ー地元の食文化として根付いていれば、無理に市場を拡大しなくても安定した収益を得られる。市場が狭いからこそ、大手資本の脅威が少ない。ブームに乗って食文化を急ごしらえするケースが散見される中で、焼津市の黒はんぺんに学ぶべき点は多いですね。

山本:最初に申し上げたように、たとえご当地グルメとして脚光を浴びたとしてもそれは一時的なものかもしれません。ブームが去った後に残るのは、地元の消費者です。

「ご当地グルメによる町おこしに本気で取り組むならば、まずは地域の食文化に埋め込まれた小規模な市場を確立すること。食による地域振興には、この視点が欠かせない」

山本氏はそう語ります。次回は、新たな「ご当地グルメ」を地元に根付かせることに成功しつつある例として、長野県松本市の「山賊焼」を紹介します。

山本 健太

研究分野

経済地理学、都市地理学

論文

東京における美容師のキャリアパス(2024/03/15)

東京都におけるヘアサロンの集積と特徴―検索・予約サイト掲載情報の分析から―(2022/05/01)