(※画面の右上のLanguageでEnglishを選択すると、英文がご覧いただけます。This article has an English version page.)

Q.日本語には擬音語・擬態語がたくさんある上に、「ごろり」「ごろごろ」など似たような表現があって日本語を学習する時に特に難しく感じます。擬音語・擬態語をどのように学べばよいでしょうか?

A.擬音語・擬態語は体系的な語彙

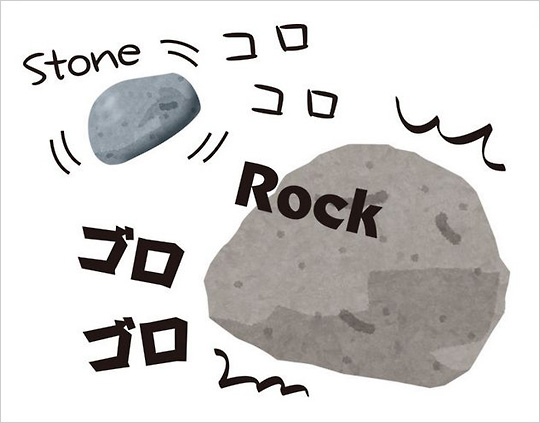

「★」を日本語でホシと呼び、英語でstarと呼ぶように、ある意味を表す場合にどのような音で表すかは言語によって異なります。意味と音の結びつきに必然性がないからです。 ところが、日本語には、動物の鳴き声などの現実の音を写す擬音語と出来事の様子を写す擬態語が豊富にあり、日本人はそれらを意味と音の結びつきに必然性があるように捉えています。例えば、石が転がる様子をコロコロ、岩が転がる様子をゴロゴロで表すが、無声子音[k]は軽い様子、有声子音[g]は重い様子を表し、ともに「1-2-1-2」の形で運動が続いている様子を表しています。また、「1-2-t」のコロッ、ゴロッは素早く一回転する様子、「1-2-n」のコロン、ゴロンは弾むように一回転する様子を表します。 このように、音と意味に対応が見られるので、日本語の擬音語・擬態語は、体系的に学習する必要があります。擬音語・擬態語に相当する語が母語にないために難しく感じる場合もあるが、体系的な理解が求められる点が、難しく感じる大きな要因となっているのでしょう。

2015年9月7日付け、The Japan News掲載広告から