今日、日本の地域社会は、少子高齢化・人口減少や頻発する災害に直面し、その持続可能性が課題となっています。その中で、地域づくりの担い手を育て、環境保全や災害対応の拠点ともなりうる存在として、神社、鎮守の杜の役割がつとに注目されており、現代社会に即応した取り組みもさまざまになされています。

神道文化学部では、そうした取り組みを進めている団体のひとつである、「一般社団法人 第二のふるさと創生協会」に企画協力を仰ぎ、神道文化を学ぶ学生たちが、自然と共生する森づくりの現場でのフィールドワークを体験することを通じて、自らの将来像を描くための手がかりを得る機会を提供することとしました。令和7年度はその3回目の実施となります。

今年度は開催時期と場所を変え、8月7日(木)に神社本庁(渋谷区代々木)での座学、明治神宮(渋谷区代々木神園町)での特別参拝と鎮守の杜の観察、さらにそれをふまえたフィードバック対話を行うこととしました。

午前8時15分に、16名の参加学生(神道文化学部1年生6名、2年生5名、3年生3名、4年生2名)と3名の引率教員(黒﨑浩行学部長、松本久史副学部長、菅浩二教授)、さらに一般社団法人第二のふるさと創生協会が募集する「全国お祭り手伝い隊」から2名、同協会と連携したプロジェクトを進めている皇學館大学文学部神道学科から板井正斉教授と学生4名が神社本庁地下1階会議室に集合しました。

まず、第二のふるさと創生協会の高橋知明代表理事が、鎮守の杜は和の心の象徴である、と話し、この研修での学びを通じて、参加者が鎮守の杜について今までとは違う見方を獲得し、さらに学んだことを行動に移してほしいという希望を参加者に伝えました。

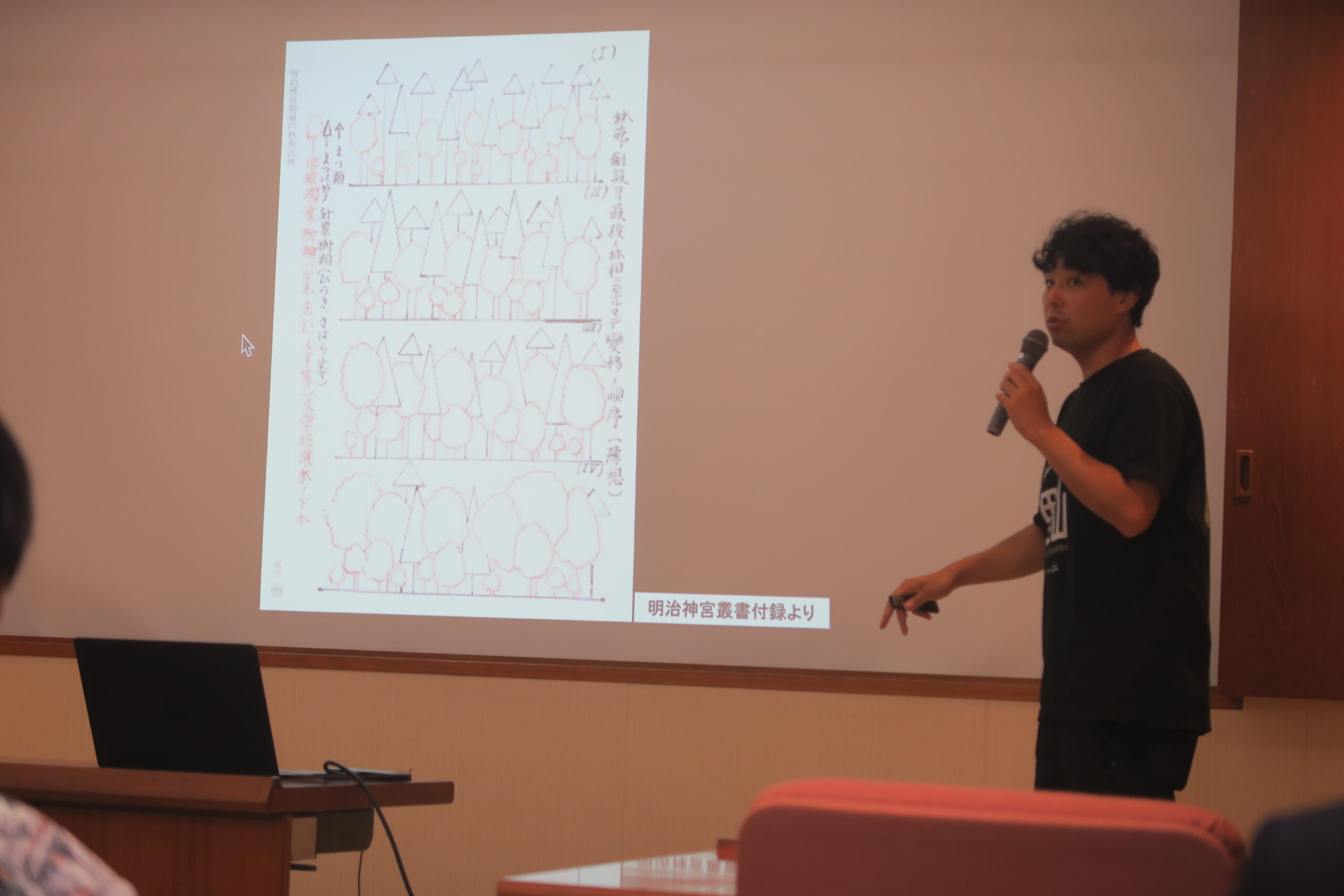

つづいて、林学博士で「里山ZERO BASE」というプロジェクトを進めている(株)グリーンエルム代表取締役社長の西野文貴氏が、「明治神宮の森は「設計」された森である―林学博士の立場から―」と題する講義を行いました。

そして明治神宮に移動し、外拝殿での特別参拝の後、明治神宮管理部管理課林苑主幹の松本寛喜氏の案内を受けて、実際に参道を歩きながら明治神宮の杜を観察しました。松本氏からは明治神宮の杜づくりの基本的な考え方と計画、植生、管理の状況などをうかがいました。

また、西野氏からは森を五感で感じてみよう、との呼びかけのもと、ひとつひとつの木々について詳しい解説をいただきました。

最後に、「フィードバック対話」として、今回のテーマである「いま、鎮守の杜をどう語るか」という観点からこれまで学んだことを振り返りつつ、参加者と松本氏、西野氏との質疑応答の時間を持ちました。学生たちからは活発に質問が出て、予定していた解散時刻の12時30分ぎりぎりまで対話が続きました。

神道文化学部では、多様性と共生社会を創出する拠点となりうる鎮守の杜についての学びの機会をこれからも発展させていく予定です。