令和7(2025)年9月3日、渋谷区立中央図書館で渋谷区図書館連携事業講演会「蔦屋重三郎と江戸のベストセラー」が開催されました。

渋谷区図書館連携事業とは、令和4(2022)年3月に地域住民から惜しまれつつ閉館した渋谷区立渋谷図書館が、令和10年度に新図書館として渋谷区立広尾中学敷地内に新設されることを受けて、本学と渋谷区図書館とが連携し、新図書館が地域コミュニティの「知」の核となるよう協働することを目的に本年度から始まった事業です。

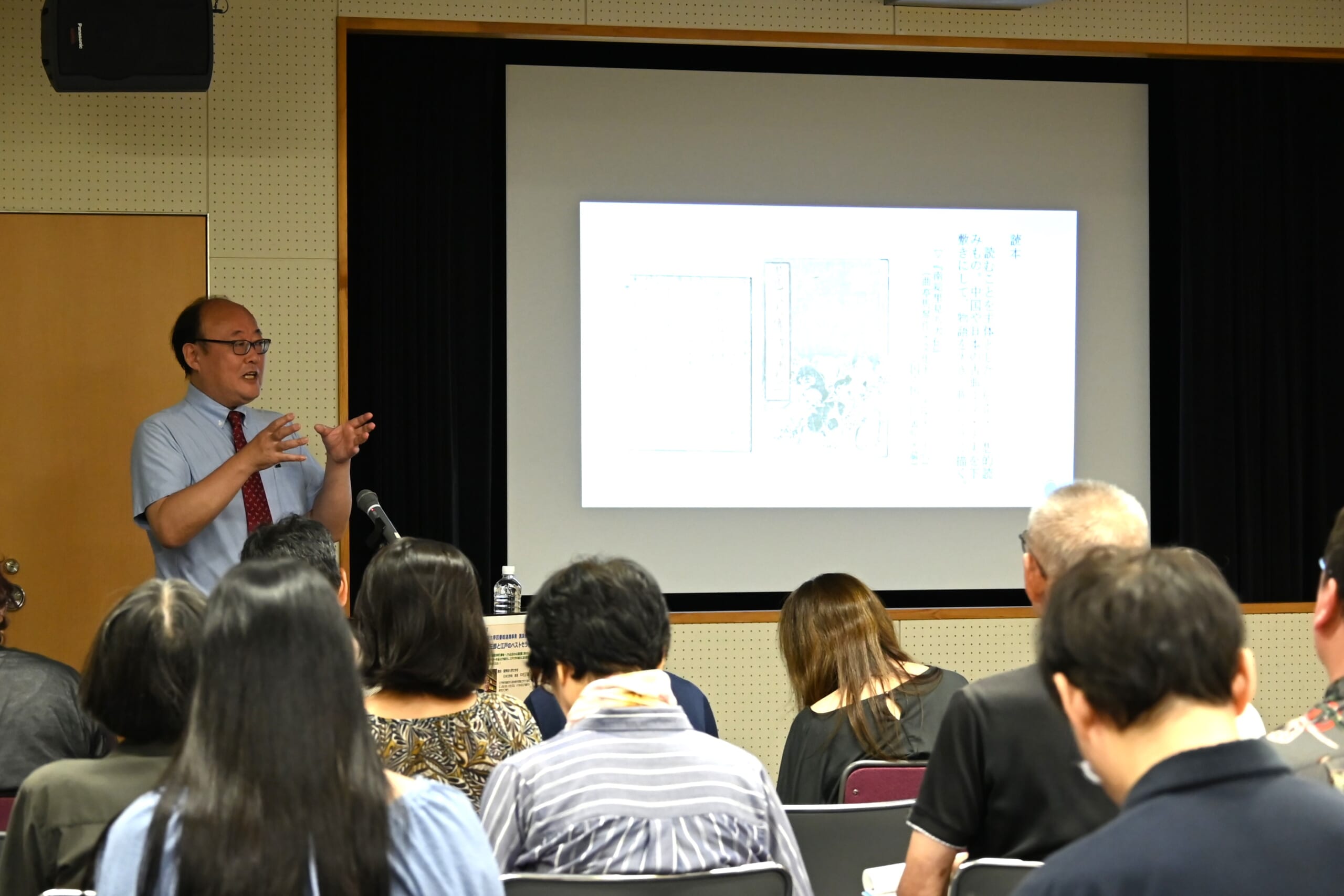

今回は、中村正明・文学部教授が「蔦屋重三郎と江戸のベストセラー」と題して講演を行い、同館利用者ら約40人が参加しました。

中村教授はまず、江戸の地では1600年代にはいくつもの本屋が存在していたとし、江戸時代の本屋は、仏書や儒書、古典などを扱う版元「書物問屋」と、一般庶民が楽しむ草子本や浄瑠璃本などの娯楽書を扱う版元「地本問屋」との大きく二種類に分かれていたと説明しました。中村教授は「『地本』とは、上方で作られた『下り本』に対して、江戸で作られた本を意味します。上方とは違う、庶民が楽しめるものを作ることを目指して、さまざまなジャンルの本が生まれていったと考えられます」と語りました。

続いて、代表的な版元として、鱗形屋孫兵衛や鶴屋喜右衛門らをエピソードを交えて紹介。現在放映中の大河ドラマで主役となっている蔦屋重三郎については、「企画力やプロデュース力に長けている人物だった」と説明しました。

後半は、江戸で版行された娯楽性豊かな読み物「江戸戯作」について説明。滑稽本『東海道中膝栗毛』については「江戸時代のベストヒット作品」と紹介し、他の戯作者たちが模倣作を出版するほどの人気を集め、滑稽本のみならず、川柳や歌舞伎など様々なジャンルに影響を与えたと解説しました。

最後に中村教授は、「今も昔も、人気が出る本には共通点がある。江戸時代の文学には、現代に通じる面白い世界が広がっています。図書館にも関連図書が所蔵されているので、ぜひ手に取ってみてください」と呼びかけました。