| 平和もなければ、米もない。自分たちが生きている世界の不安定さに動揺するとき、そっと足元から支えてくれるのが、「人文知」なのかもしれない。人文知探究室は、近年注目され、國學院に息づいてきた「人文知」の可能性を掘り下げていく企画だ。多種多様な専門家のもとを訪れて、ジャンルを横断しながら続けているインタビューシリーズは、生活やビジネスにもどこかで強く関係しうる、「人文知」のありようを模索している。 シリーズ5人目として話をきくのは、新谷尚紀・国立歴史民俗博物館・総合研究大学院大学名誉教授だ。長らく國學院大學文学部及び大学院教授として後進を育て、民俗学者としてテレビや新聞・雑誌などの各メディアに引っ張りだこ。一般向けの著作も多く上梓してきた、民俗学の第一人者である。そんな先達の目に、「人文知」の現在はどのように映るのか。読めばきっと、歯に衣着せぬ発言の数々が胸に響くはずだ。 |

| ▼もくじ |

人文知は「わかったふり」の学問ではない

探究室 昨今、世間一般からの人文知への注目が集まっていますが、どのようにお感じになりますか。

新谷 知や学問というものへの関心が高まっているのだとしたら、喜ばしいことだと思います。ただ正直申し上げて、私としては、手放しで喜ぶことができないのもまた事実です。

探究室 どういうことでしょうか。

新谷 はっきりいって、人文学を相対化させるという人文知ですが、その学術的な動向の中に、「わからないことを、わかったような気にさせてくれる」ものとして捉えられているのではないかと私は感じている、ということです。難題をきちんと突き詰めていく学問ではなく、目下(もっか)の困りごとに対してふんわりとした理解を助けてくれて、実生活での次の行動を促してくれるような・・・、言葉を選ばずにいえば、「わかったふり」ができるソフトな学問として受け止められてしまっているのではないかという危惧を、抱いているわけですね。ほんとうは決してそうではないのですが・・・。

探究室 なかなか手厳しいご意見です。なぜそのような状況に陥っているのでしょう。

新谷 現代社会の問題として考えれば、それこそ政治状況をも含んだ論難をせねばならず、到底このインタビューの枠ではボリュームとして収まりませんから、今回は置いておきましょう(笑)。ひとまず人文知という学問の性質に限ってお話ししてみますと、私の理解によれば、人文知とはヒューマニティを研究する学問です。さまざまな対象について研究するわけですが、究極的にはそれらが人間にとってどのような価値をもっているのか、人間の幸福につながるものなのかを絶えず考えるものだと、私は考えています。人間はどのように生き、そしてどのように死んでいくのかをめぐる根本的な問いが、常にそこにはある。一方で自然科学は、基本的には再現可能な真理を探究するサイエンスであり、そのなかにテクノロジーなども含まれている。この違いに、人文知に対するいまの世の理解が影響されている可能性はあります。

探究室 人文知の性質ゆえの現状、ですか。

新谷 語弊をおそれずにいえば、自然科学は「わかったふり」ができないんです。たとえば薬学や工学なら、「わかったふり」をしたら即事故につながってしまいますから。しかし、かなしいかな、人文知においては、「わかったふり」が可能になっている。何か問われればそれらしいことが述べられて、聞いたほうも「わかったつもり」になる、「わかったふり」ができるというわけですね。

探究室 その状況は避けられないものなのでしょうか。

新谷 いや、本来の人文知では「わかったふり」はできないものなんです。己の限界を知るからこそ他の知見を求め、手を取り合っていくのが人文知の姿であるはずなんですね。ただ、どうしてもメディアの露出も含めて目立ってしまっているのは、何よりもまず自分が「わかったふり」をして何事かを解説する人文知の識者でしょう? 私自身も頼まれてメディアに顔を出してきてしまった人間ではありますが(笑)、それにしても識者もそれを受け止める一般社会の側も、お互いが「わかったふり」を延々とループしてしまう状況が生まれているのではないか、と感じています。そこから一歩も二歩も抜け出した人文知の奥深さに、多くの人が気づいていければ、学問世界の魅力がますます広がっていくだろうと思っています。

民俗学が担うロジックと変遷の学

新谷尚紀 元教授

探究室 そうしたなか、新谷先生が立脚してこられた民俗学の現在は、どのようにとらえうるのでしょうか。

新谷 それこそ民俗学は、「わかったふり」をされてしまっている学問だと感じています。これまでも方々(ほうぼう)で発言してきたことではありますが、柳田國男が生み出した民俗学は、後世において誤解されてきてしまっているのです。民俗学は「フォークロア(folklore)」であるというのが、まずその誤解の一つですね。「フォークロア」とは文字通り「folk(民衆・民間)」の「lore(技術・知識)」、すなわち「民衆の知恵」という意味ですが、これでは既に定着した、静的な知恵を収集する学問に留まってしまう。

探究室 しかし、本来はそうではない、と?

新谷 柳田は、自分の提唱している学問を民間伝承の学だといっています。フランス語のtraditions populairesを「民間伝承」と翻訳し、そういっているのです。ですから、生活文化をめぐる資料の収集に留まらず、生活の歴史の中の伝承(traditions)と変遷(transitions)について考えるものでした。つまり、人びとの生活を変遷と伝承の中にある動画のようなものとして見る、というものです。単に「民衆の知恵」を収集するのではない、きちんとした学問としてのロジックがある。それは柳田の弟子と自認した折口信夫にしても同様でした。折口の文章は独特ですから、そこまでロジカルなものとしては見られていないかもしれませんが、いやいやよく読めばやはり折口のはっきりとしたロジックが展開されています。

探究室 折口の思想は非常に詩的なところもありますが、それでもやはり民俗学本来のロジカルなありように則っているということなのですね。

新谷 はい、そうです。私がかつて本学で教鞭をとることになったとき、胸のうちにあったのは、こうした柳田-折口のラインにおける民俗学の本懐を、次の世代へ託していくべく努めたいという思いでした。柳田から折口へと受け継がれ、その後も大半は誤解されながらも生き続けている民俗学を、後世へ確かにつなげていくこと──その思いについては以前にもインタビューでお話したことがありますが、いずれにしても私はそのような意味において、柳田が打ち立てた本来の日本の民俗学を、民俗伝承学(study of traditions)と呼んで研究と教育に取り組んできました。

探究室 そのような民俗学が、西洋的な体系である人文知の一種とみなしうるかどうかはそれこそさまざまな意見があるかとは思いますが、ひとまず議論を先に進めるとすれば、人文知も民俗学も、似たような状況にあるといえるのかもしれません。

新谷 端的にいえば、ロジックを扱う学問だと思われていない、ということに尽きるのではないでしょうか。自然科学の検証に比べれば、人文知の議論はロジカルなものだと思われていない。民俗学にしても、「民衆の知恵」を収集するのみの学問だと思われているとしたら、やはりそこにロジカルなイメージはもたれづらいでしょう。私たちはいま、人文知にしろ民俗学にしろ、それは本来ロジカルな学問なのだということを、改めて見つめたほうがよいのではないでしょうか。

稲と貨幣に宿る文化の深層

探究室 ここでひとつ、具体的なトピックについてお尋ねできればと思います。令和7(2025)年3月に刊行された、新谷先生の『政治の米・経済の米・文化の米-稲と米で読む日本史-』(山川出版社)は、いま大きな問題となっている「米」の歴史と文化を通史的に捉えた一冊ですね。

新谷 決して当初から、いまこのタイミングで刊行することを念頭に置いていた本ではないのです。現在のように米が社会的な問題となるとは私も含め多くの人が思っていなかったわけですし、そもそもこの本は執筆に何年もかかって編集者に待っていただいていたものですから(笑)。偶然この時期の刊行となって、幸い好評いただいているようでありがたいですね。

探究室 そこに豊臣秀吉が天正16(1588)年に発行した、米俵のかたちをした「天正大判」にかんする興味深い記述があります。江戸期に至る金貨発行の背景には、「日本の歴史と民俗の中に伝えられていた稲米と貨幣との互換性をめぐる潜在意識、日本の歴史と文化の中の稲米と米の力をめぐる特別な観念、独特の観念がそこに存在していたのではないかと考えられるのです」と書かれていますね。

新谷 その一文には、さまざまな意味合いが込められています。まず金については、その希少性と安定性、そして何よりも光り輝く物質であるということが重要です。その金が米俵のかたちをした金貨となることに、どのような意味があるのか。そもそも貨幣とは何かということを考えるとき、そこには経済的な機能だけではない、非経済的な機能ももっていることに注意する必要があります。貨幣には経済的な機能だけでなく、非経済的な機能や側面がある。貨幣が稲米の表象であるということは、古代から、黄金色の稲穂と白米の生命力、完璧な栄養源、米をめぐる霊感、をもそこに取り込んでいたことを意味しているということです。

探究室 そのうえで、経済的な機能ももっているわけですね。

新谷 はい、そうです。何より稲と米は古代から租税の中心とされてきており、生産と流通の経済発展のなかでその必然として稲と米は貨幣と連動してきました。そのうえで秀吉の天正大判が画期的だったのは、十両=米十石に相当する金貨として発行されたということです。天正10(1582)年から進めていた太閤検地によって、稲穀の収穫高を基準とする石高制がしかれたわけですが、米俵のかたちをした天正大判は、石高制のもとで秀吉から大名や大寺院への領地の宛行・給付という意味合いがあったと考えられるのです。

探究室 日本社会がいま米で騒いでいるとき、その意味合いを異なった角度からロジカルに考える手がかり、“米が単に米ではない”ことをめぐるヒントが、ここにはあるような気がします。それにしても新谷先生は、民俗学のみならず、歴史学や考古学の見地も取り入れながらこうした議論を展開されていますね。

新谷 歴史学・考古学・民俗学、三つどもえで研究を進めるという姿勢は、かつて私が勤めていた国立歴史民俗博物館の創設者、古代史学の井上光貞先生が提唱されていたものでした。人間存在という基本を考えれば、総合的な知のあり方について、学問的な探究を進める者としてそれは必然的に身に着いてくるものだと思います。つまり、自分が専門とする学問を突き詰めていくと、当然ながら頭打ちになる段階があるわけです。己の限界を知る、ということですね。すると当然、自分が知らないことを知っている人たちとの協働という段階に入っていく。自分が至らないことを自覚しながら、他の専門家から与えてもらう教示とその活用をめざす協業と調和のなかで、学問というものは深められていくのだと思います。

探究室 そこに総合知としての人文知の姿もありそうですね。

新谷 Exactement! そう、その通りです。別の表現を用いれば、ある種のエディターシップとも共通するかもしれません。自分の専門以外のことも、なんとか理解しながら言語に紡ぎ合わせていく力、ということです。自分の専門以外のものは読めないというのはだめだし、何の専門もなく情報のパッチワークをしているだけでもいただけない。いや、わたしが十代の頃の読書の影響が後を引いているのですが、哲学者デカルトの「Je pense, donc je suis(我思う、故に我在り)」という、すべてを懐疑論的な方法で考えるというのが基本になっています。世に溢れるすべては情報かもしれませんが、そこからなんとか自分なりの確かなもの、いわば「事実」へと到達できるように研鑽を積むことに努めようというわけです。それでも届かないことを自覚して、他者との協働へ至る。その姿勢が重要だろうと思います。

探究室 情報に振り回されないためにも、他者との協働が重要になる、と。ただ、現在のインターネット社会のことを考えると、真偽不明な第三者の意見に飛びつくのもまた危うそうです。

新谷 そこで重要なのが、これも柳田が提唱していた「比較」という研究のありようです。私たちの時代のように種々の交通網・手段も発達していなければ、それこそインターネットさえ存在していなかった時代に、とにかくさまざまな事例の情報を、できるかぎり現地に入って調べて「比較」するのがよい、と柳田は説いていました。

探究室 現代人は「比較」すら忘れがちである、ともいえそうですね。

新谷 はい、それと同時にここで重要なのは、「比較」もさることながら、「比較」する材料をまず精密調査する、ということがだいじです。私もかつて、両墓制──死体を埋葬する墓地と石塔をたてる墓地を別々に離れて設ける、すなわち一人の死者に対して墓が二つある地域の研究をしたときには、朝からひたすら墓石を一基一基調べたものでした。精密調査なき「比較」は、ただの借り物の比較です。そこからは危うい結論しか出てきません。そのことを、私たちは改めて考えてみたほうがよいと思います。

「伝承と変遷」を捉えるまなざし

新谷先生と人文知探究室の人びと

探究室 お話をうかがっていると、新谷先生の姿勢がある種のプロフェッショナリズムに基づいていることが察せられます。一方でインタビュアーが見聞きするところでは、市井の人びととの民俗学、あるいは市井の人びとによる民俗学が、新たに立ち上がっている様子も見受けられます。たとえば、TikTokをもとにした民俗学の試みがあるそうです。民俗学の調査では見聞きできない事象を、人びとが自ら動画で配信していることを手がかりにするわけですね。あるいは、Vtuberが自らVtuberという事象を民俗学的に捉える動きもあるようです。

新谷 ほほう、なるほど、なるほど。面白いですねえ! おっしゃっていただいたような新たな動きというものは、困ったものだとは思いますが(笑)、私にとってはまた面白いものですよ。というのも繰り返すように、民俗学というのは何かの対象をいまの状態で留めようとするものではなく、変遷(transitions)を扱うものでもあるからです。「~べき」論を展開する学問ではないし、運動でもないんですよ。新しい何かが生まれてきたときには、「なるほど、そういうものが存在するのか」と受け止める余地が、必ず民俗学にはある。変遷を否定したら、民俗学ではありません。

探究室 移り変わるものを受け止める懐の深さが、学問としての根幹にあるということですね。

新谷 懐の深さというよりも、事実としての社会の動向への関心ということですね。好ましいものでも好ましくないものでも、あらゆるものが変遷と伝承の中にあるのですから。

日本の民俗学の創唱者である柳田國男と折口信夫の文章は難解です。ですから民俗学とは何かを学ぶとき、その原点確認のためにその二人の文章を読むのですが、よく読めない人、読まない人は、心理学でいう「すっぱいぶどう」という態度をとります。「柳田なんか古い」、「いまさら柳田は必要ない」などです。そんな流れの中からいま挙げていただいたような最新の民俗学の取り組みが起こってきているのかもしれません。学術の発展の上でそれらが寄与するものかどうかは、これはまた別に、慎重に判断する必要があると思います。いま、TikTokやVtuberという話題で、民俗学的に捉える動き、とおっしゃいましたが、民俗学の視点で捉えるというのは、社会の動向を伝承(traditions)と変遷(transitions)の視点で捉えるということです。そこをまちがえていたら、伝承文化を研究する民俗学ではなく、似て非なる何か別のものなのでしょうね。現在の事象も伝承としてすべて過去から伝わっているものです。過去・現在・未来の流れの中でこその民俗の事象ですから、過去の歴史を無視した民俗学などありえないのです。

まあ、それにしても民俗学という学問もそれ自体が、変遷(transitions)を遂げていくものでもあれば、他方で伝承(traditions)として残るものもあるわけです。肝心なもの、残るものは残る、そういうことですね。

人文知が照らす「平和」と「公正」の価値

探究室 なるほど。序盤でおっしゃっていた、人文知が考える人間にとっての価値、という話も改めて絡んできそうですね。

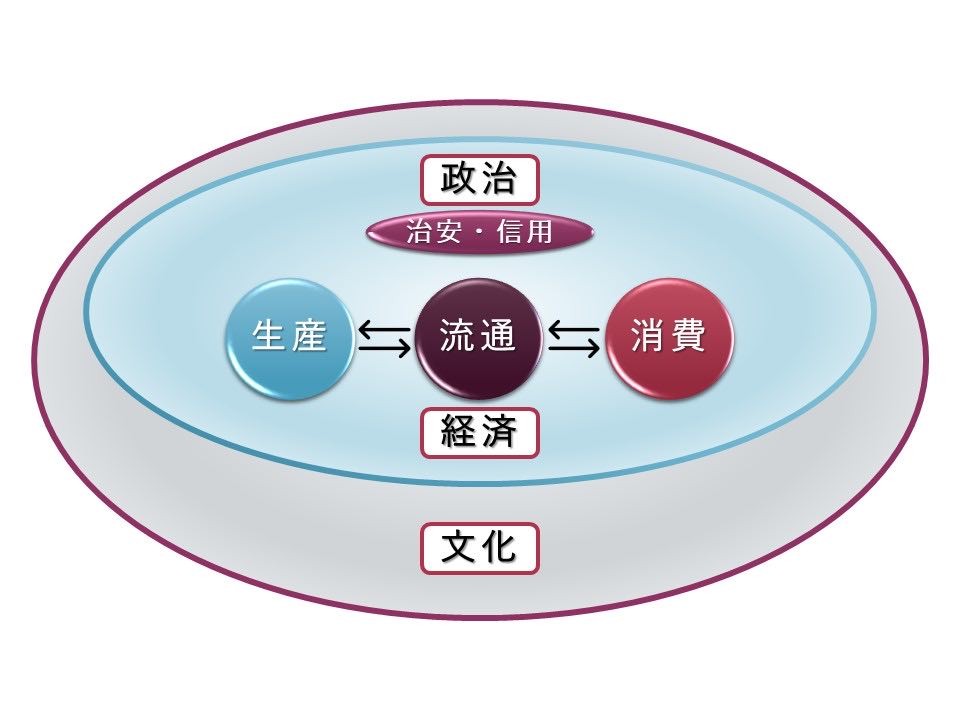

新谷 そうそう、『政治の米・経済の米・文化の米』を書いているときに、まとめの部分で描いたのが、この「政治・経済・文化の関係」の図です。その本の「おわりに」の中に載せたものですが、この図と共に以下のような文章を載せておきました。

作成:新谷尚紀

「人間にとってその基本は経済です。生活資材の生産と流通と消費の循環です。政治の役 割はその社会における治安の維持と信用の確保です。そしてその経済と政治を包む人間の生命活動における総体としての価値を考える思考と行為が文化です。」

生産・流通・消費の順調な循環、それが経済の中心機能です。先ほどの稲と米と貨幣の話をふまえてもご納得いただけるかと思います。政治の役割は「信用の確保」です。それが日本の現状でなされているのかどうか甚だあやしい、今回のインタビューではそれについては深追いしないとして(笑)、それらを包むものとして文化が存在する。問題はその担い手の一人ひとりの人間です。経済も政治も文化もその担い手によって健全か不健全か、という微妙な状態にあるというのが現実です。そこで、もっともだいじなことが公正性fairnessという原則です。公正性fairnessの大切さを発見し提示しつづけてきたのが人文知であり、その歴史にほかなりません。

そのうえで、やや唐突に聞こえるかもしれませんが、この図自体があらわす目的として「平和」と「幸福」があるのではないかというのが私の意見です。人間とはみんな私利私欲に生きる存在です。しかし、「世のため人のため」という価値観をもつ人物もいる、それを発見してきたのが人文知です。経済、政治、文化を根底から支えている価値観、それはやはり利害対立の中でふつうの人間がもとめている「平和」の価値です。人文知が、人間にとって価値のあるものとは何か、を考える学問であるならば、そしてそれがいま世の人びとから注目を集めているのだとすれば、いま人文知が指摘できるのは、きびしい利害対立の中にあっても対話を通して人間が獲得してきたのが停戦と講和、つまり「平和」の価値なのではないでしょうか。大きな世界の規模でも、小さな身近な個々人の生活の中でも、です。人文知を考える人が増えることは、「世のため人のため」という人間がひとりでも増えることでもあると思います。人文知への視点をもつことが、現在の日本でも世界でも一番大切だと私は考えています。

|

人文知探究室後記 國學院に息づく人文知を辿る探究室も新谷先生で5人目となった。「人文知とは何か」という問いに対し新谷先生は、端的に「人文知とはヒューマニティーである」と語られた。 本探究室は、重要な視点を持つ一方で、曖昧模糊でもある人文知という言葉を、各先生がどう捉えているのかを通じて 、「人文知」の現在を照らし出し、これからのAI時代にこそ不可欠となる人文知の価値を探ろうとしているものである。 性質上、人文知とはなにかという問いに対し、先生と共に思索を巡らせることが多い。 最も印象的だったのは、人文知は「人間にとっての価値」を考える営み、自然科学は「人間にとっての価値を達成するための手段である」という視座を、新谷先生が民俗学の構築・発展を担う中で見てきたのだろうということ。 振り返り、「人間にとっての価値」とはいってみればなんだろうか?人は何に価値を見出してきたのだろうか。争いごとも増え、社会課題解決が叫ばれる中で、最も大切な価値という事実にどうやって到達するのかを考えるための視点を、学ばせていただいた。 人文知探究室 柳原暁 |

人文知探究シリーズ 第1回は「人文知とはデータを実感できる想像力」>>

|

国立歴史民俗博物館 ・総合研究大学院大学 名誉教授 / 國學院大學 元教授 新谷 尚紀 研究分野:民俗学 近 著: 『政治の米・経済の米・文化の米 : 稲と米で読む日本史』 (山川出版社, 令和7(2025)年) |