情報化社会の中で、科学偏重が進む現代。とくに21世紀以降、日本はイノベーション後進国として欧米の後塵を拝しつつある。

欧米から輸入された知性の枠組みで推し量られるままでいいのか?

そもそもなぜ日本でイノベーションが生まれないのか?

日本人が培ってきた「知性」とはなんなのか?

霊長類学・人類学者の山極壽一氏と、日本史の歴史学者の矢部健太郎氏が、欧米の「インテリジェンス」と日本的「ウィズダム」の違いを軸に、日本人特有の知性と感性の本質を語り合う。

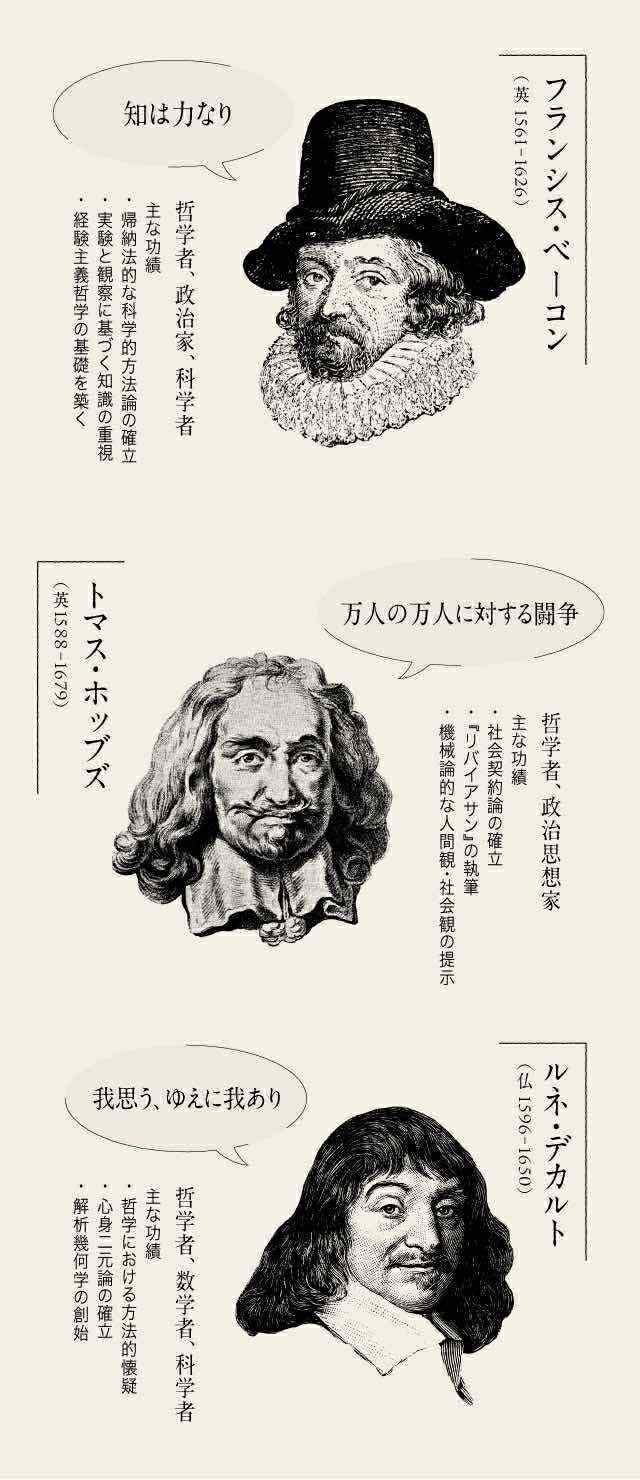

ヨーロッパでデカルトやベーコンが合理的・科学的な思考を確立し、世界の支配を目指した一方、日本は自然や人との「間(あいだ)」を重視し、見えない価値を見出す文化を育んできた。人類と日本の歴史、文化の視点を交えながら、日本人に宿る知性のあり方を深く掘り下げる。

| ▼もくじ |

| 本連載『正解なき世で、人間を学ぶ』は、日本固有の文化を探求する国学や神道・文学・史学とさまざまな学問領域から人文知に長年向き合い、人文学系の大学として日本有数の規模を誇る國學院大學の提供で、今こそ向き合うべきテーマを、人文知の視点を通して探ってゆく。 |

インテリジェンスかウィズダムか

柳原 今日は「日本人の“知性”とは何か」という視点で議論を進められればと思っています。

よく国の議論を見ていても、「日本にはイノベーションが足りない」と言われます。でも、本当に足りないのか? もしそうなら、なぜ足りないのか? こうした問題を「知性」というキーワードを切り口に考えていきたいんです。

そこでまず、お二人にお伺いしたいのですが、「知性」とはそもそもなんなのか? それぞれの考えをお聞かせいただけますか。

矢部 知性というのは、もちろん単なる「知識」とは異なるものだと思います。

むしろ、それぞれの人が持つ個性が反映されるものです。人間がそれぞれの経験を通じて培った考え方や判断力、それが知性ではないかと私は考えています。

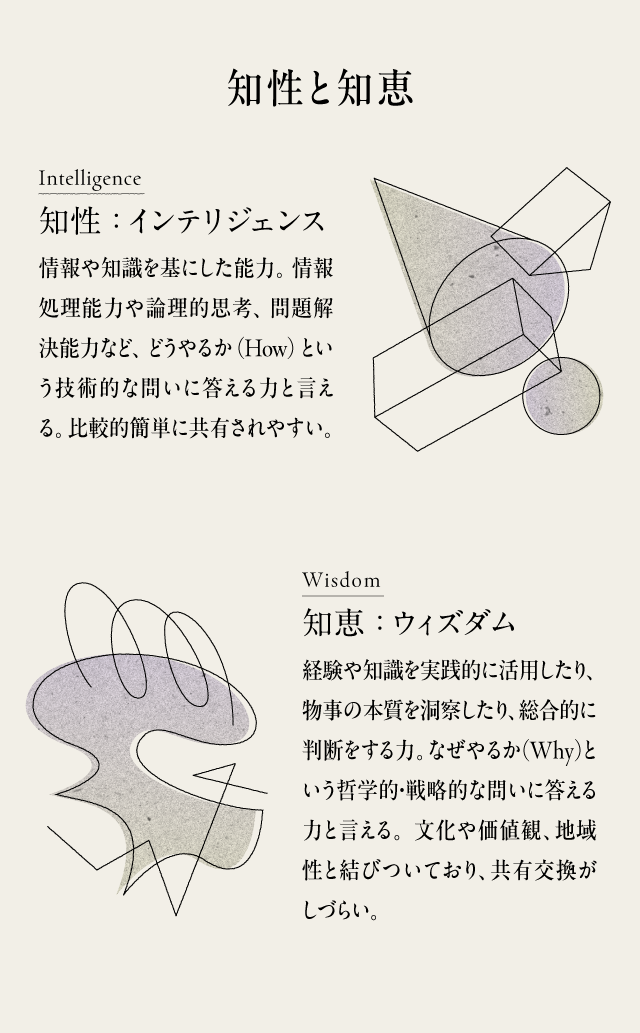

山極 英語で言うと、「インテリジェンス」(intelligence)と「ウィズダム」(wisdom)という2つの言葉に分けられますよね。

インテリジェンスは、知識を基にしたもの。これは情報そのものと非常に関係が深く、比較的簡単に共有される性質を持っています。

1952年東京都生まれ。京都大学理学部卒、同大学院理学研究科博士後期課程単位取得退学。理学博士。ルワンダ共和国カリソケ研究センター客員研究員、日本モンキーセンター研究員、京都大学霊長類研究所助手、京都大学大学院理学研究科助教授、同教授、同研究科長・理学部長を経て、2020年まで第26代京都大学総長。人類進化論専攻。屋久島で野生ニホンザル、アフリカ各地で野生ゴリラの社会生態学的研究に従事。日本霊長類学会会長、国際霊長類学会会長、日本学術会議会長、総合科学技術・イノベーション会議議員を歴任し現職。2025年国際博覧会(大阪・関西万博)シニアアドバイザーを務める。南方熊楠賞、アカデミア賞受賞。著書に『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』、『ゴリラからの警告』、『共感革命』、『森の声、ゴリラの目』、共著に『ゴリラの森、言葉の海』(小川洋子)、『虫とゴリラ』(養老孟司)、『動物たちは何をしゃべっているのか?』(鈴木俊貴)など多数。

一方で、ウィズダム、つまり「知恵」はまったく異なるものですね。知恵というのは、新しい局面に直面したとき、これまでにはなかった解決策をひねり出す力です。

知恵は「価値観」と深く結びついています。情報は単に交換されうるものであり、そこに価値観は必ずしも反映されません。しかし、知恵には人間や文化に宿る価値観が深く反映されています。

知恵は「地域性」を持つとも言える。地域ごとに異なる自然環境や文化があるように、その地域特有の知恵が存在します。他の地域とは異なる背景の中で培われた知恵が、それぞれの文化や価値観を形作っているわけです。

つまり人間の内面、心や体の中に蓄積された経験や伝統に眠っている要素を、現代の新たな局面に応じて引き出し、形を変えて応用するものなんですね。なので、簡単には切り離して共有、交換がしづらいものとも言えます。

ですから、日本人の「知性」とはと問われたときに、私たちが注目すべきなのはウィズダム、つまり知恵のほうじゃないでしょうか。

矢部 同感です。「知恵」とは、山極先生が研究されてきた動物の中にもあるものでしょうか。

山極 というよりも、僕は「知恵」というものを、動物たちから学びました。言葉になるものというのは、先ほどお話ししたインテリジェンスに近い知識の領域です。でも、言葉にならないもの、これが実はとても重要なんですよ。

私たちは日常的に犬や猫、他の動物たちと接していますよね。それらの動物とは言葉で会話しているわけではありません。でも、信頼を築き上げた上で身体を通してコミュニケーションしている。それでもお互いに理解し合えるわけです。

実際、人類が進化してきた700万年のうち、99%は言葉を持たずに過ごしてきました。その間、私たちは「言葉にならない知恵」を共有しながら、世界の変化に対応してきました。

ところが、現代に入って言葉が発達しすぎたために、この言葉にならない知恵が置き去りにされている。それは人間が弱くなってきている証拠だと思います。

矢部 日本人が神道という明確な教義も経典も教祖もない信仰体系を守りながら、神仏習合をしたり、神仏分離をしたりして、126代も天皇家を継続してきたことは、日本人ならではの知恵の一つかもしれません。

1972年、東京都生まれ。2004年、國學院大學大学院文学研究科日本史学専攻博士課程後期修了、博士(歴史学)。現在、國學院大學文学部教授。主な著書に、『豊臣政権の支配秩序と朝廷』(吉川弘文館)、『関ヶ原合戦と石田三成』(吉川弘文館)、『関白秀次の切腹』(KADOKAWA)など。※文学部長は取材時の役職

欧米と比較する形になりますが、日本人は村社会や集団のつながりをとても大切にする傾向があります。

まわりの目線に敏感で、それに左右されやすい。場合によっては集団による無視や排除が起きることもあるかもしれません。一方で、欧米の人々は「個の確立」が強くて、まわりの目を気にせず「私が良ければそれでいい」というような、個人の強さを重視する文化が伝統的にあると思います。

もちろん最近はグローバル化もあり、日本の若い世代ではそういう個の意識も強くなってきているのかもしれません。ただ総じて言えば、やはり日本と欧米はかなり違う。この違いには農耕民族と狩猟民族の歴史的な背景があるのではないかと思います。

日本では稲作が主流で、弥生時代から稲作には村全体のまとまりが必要でした。稲作は一人でできるものではなく、村として協力しなければ成り立たない。だからこそ「村八分」のように、村から弾かれると命に関わるという意識が根づいたのだと思います。

一方で、ヨーロッパやアメリカでは狩猟文化が強く、個人のスキルが成果に直結する部分が多かった。そのため、個人の力を重視する価値観が育まれたのではないでしょうか。

柳原 つまり、日本人の強みはやはり共感性や「集団で何かに取り掛かる力」ということですね。

矢部 そのとおりです。こうした共感性とチームワークは、イノベーションを考える上でも1つの強みになる気がします。

山極 歌舞伎で、『勧進帳』という演目があります。追われる源義経が、関守の富樫左衛門に関所で怪しいぞと咎められるわけです。そして追い詰められた武蔵坊弁慶が、どこまでも義経を従者として扱って、杖で打ち据えるんです。

絵師・国芳による浮世絵「勧進帳」(1852年)より、弁慶が義経を打擲する場面(国立音楽大学附属図書館 竹内道敬文庫 所蔵)

そして富樫は、薄々わかっていながらも、弁慶の必死さに心を打たれ、一行を見逃してやる。この時、肝になるのは言葉のやりとりではなく、一歩も引かない「懸命な態度」、つまり身をもって示すということが何よりの社会性なわけです。

でも今は言葉にあまりにも頼りすぎたり、効率性を重視しすぎたりして、身をもって態度で示すということが、できなくなりつつありますよね。本来こういうことは、いくら言葉で説明しても通じるものではない。

異文化と接するとよくわかります。例えば、同時通訳機で互いの言葉の意味をなめらかに通訳できようとも、気構えだとか、態度だとかがきちんと表現されなければ、信頼関係もきちんとつくれないし、関係を築くこともできない。

そういう知恵が、日本には昔から受け継がれてきたはずですね。

山極 社会的な意識や感覚って、「目に見えないもの」なんですよね。見えないけれど、なんとなくそれをうまく感じ取って、自分なりにコントロールしながら人を動かす能力が重要です。それは言葉がなくてもできることなんです。

ゴリラやチンパンジーも、そうしたことをしています。例えば、僕がゴリラから学んだことの一つに、対立の解決方法があります。現代の人間社会では、対立が起きるとすぐに勝敗を決めてしまう。「はい、あなたの勝ち。あなたの負け。だから負けた側は譲りなさい」というような形で話を終わらせてしまう。

でも、ゴリラは決してそういうことをしません。ゴリラの場合は、第三者が介入して、対立する双方の面子をきちんと保ちながら引き分けに持ち込むんです。これは、実はとても高度な問題解決の方法です。相手の心の中を理解しつつ、うまく操作しながら関係を調整する。それをゴリラは自然にやってのけるわけです。

さらにおもしろいのは、ゴリラの場合、仲裁する第三者が、当事者たちよりも小さくて弱い存在であることも珍しくないことです。それでも平和的にまとめることができる。なぜかというと、ゴリラたちは、第三者も含めた相互関係が変化していくことを望んでいるからです。言葉なんて使わなくても、そういった関係調整ができるんです。

矢部 私は、戦国織豊期 ※ や豊臣政権を専門にしていますが、戦国時代や関ヶ原の合戦の前、特に秀吉の天下統一過程において、大名が殺された事例はほとんどありません。

※織豊期:1573年から1603年、織田信長、豊臣秀吉が政権を握った安土桃山時代の別称。戦乱の中でも、茶の湯(茶道)や能楽、絵画、建築などが発展した。桃山文化と呼ばれる金箔を多用した障壁画や、茶室建築など華やかな文化が象徴的。一方、フランシスコ・ザビエルをはじめとする宣教師が日本を訪れ、キリスト教が広まった時期でもある。

戦争の中で命を落とすのは雑兵などの下層階級の人々で、大名同士は命を奪い合うことが少なかったんです。

これは、将棋のように「王将を取らない限り、その家は滅びない」という感覚に近いのかもしれません。徹底的に相手の家を壊滅させるような戦い方はあまりしない。そういう国民性があるのかなと思いますね。

山極 日本だとよく「空気を読む」といいますが、それだけでは足りない。ただ順応するだけではなく、その空気をコントロールし、場合によっては「新しくつくり変える能力」が求められるわけです。

秀吉や当時の武士たちは、そうしたことをまさに実践していたのでしょうね。

矢部 機転が利き、人心掌握に長けていたとされる知恵者・豊臣秀吉を語る上で重要なのは、まさに言語にならない力、つまり「目に見えない権威」を活用した点です。

彼は「関白」につくことで、朝廷や天皇といった伝統的な権威を巧みに利用し、さらに「太政大臣」につくことで、武家の最高権力者としての地位を確立し、侵略者と見なされていた武士たちを公武融合のヒエラルキーの中に取り込むことに成功しました。

そして、その上で「天皇の権威」を背景に「刀狩令」や「太閤検地」などを行いながら、大名たちを統制する新しい秩序をつくり上げました。

これは軍事的な力や、目に見える政治的な手段だけで成し遂げたものではありません。むしろ、いわゆる「クラス」や「ランク」といった形で序列を構築するというアイデアそのものが、秀吉の非常に独創的な発明だったと思いますね。

柳原 社会の安定性をつくるための規則や規範づくりというのは、非常に重要なイノベーションだと思います。日本では、徳川政権が265年の泰平の時代を実現しました。

それまでは戦国時代のように「下克上」が当たり前だった中で、社会を変革し、安定させるために、あの時代にはどのようなイノベーションが起きたのでしょうか。

研究開発型スタートアップの事業化支援、事業会社や自治体の事業創出に従事。また、先端技術を活用した地域づくりを推進し地域脱炭素、地域循環共生圏の構築を実施。内閣府SBIR省庁連携プログラムマネージャー、一般社団法人 ライフサイエンスインキュベーション協会 理事、環境省脱炭素まちづくりアドバイザー、集英社 地方創生アドバイザー、プロラグビーチーム「浦安D-Rocks」CSOなどを務める。

矢部 中学・高等学校の歴史教科書などでは、織田・豊臣政権期を一つの画期として、室町幕府までを「中世」、それ以降を「近世」と呼んでいます。

とりわけ、信長の「楽市楽座」、秀吉の「検地」や「刀狩」といった政策により「兵農分離」が進んだことが、中世と近世の決定的な違いであるとされてきました。

しかしながら、「楽市楽座」は信長のオリジナルな政策ではなく、秀吉の「検地」も「刀狩」も、全国的に行われたわけではありません。彼らの政策は、確かに安定した統治と社会秩序の確立を目指す「近世を志向していた」けれども、完全に中世を脱却できたとは言いがたいんですね。

むしろ、政治的な争いがどのように解決されてきたか、という視点に立つと、別の見方も可能になります。

織田・豊臣政権期はまだ、刀剣が武器として実際に人の体を傷つける時代でした。そうした政治的な争いが、ようやく裁判などによって治められるようになり、刀剣が人の血を吸うような時代は終わり、武士の「身分標識」となっていくわけです。

それはまさに、剣道の世界でいわれる「殺人剣」から「活人剣」への転換であり、「腹が減っては戦はできぬ」という時代から、「武士は食わねど高楊枝」という時代への劇的な変化といえるでしょう。

そこにはやはり江戸幕府による確固たる全国支配体制の確立が不可欠だったのであり、そこに徳川家康の社会的なイノベーションがあったわけです。

ベーコン・ホッブズ・デカルトのインパクト

山極 江戸時代が始まる1600年頃、日本とヨーロッパではまったく違うことが起きていましたよね。

ヨーロッパでは3人の偉大な学者が相次いで登場した。フランシス・ベーコン、トマス・ホッブズ、ルネ・デカルトです。この3人が現れたことで、ヨーロッパの世界観が大きく変わった。

ベーコンは、「経験主義」を通じて自然はそのままでは価値がない。「技術によって自然を改変し、人間にとって価値のあるものにするべきだ」と主張しました。これが科学技術・技術革新の思想の基礎をつくった。

ホッブズは、「人間の自然状態は『闘争状態』だから、秩序を保つには、人々が社会契約をして強い政府をつくることが必要だ」という社会契約論を説き、主権国家や中央集権的統治の正当性を示した。

自然や世界を含むすべての事象を、論理的な思考方法や演繹法を通じて、合理的に説明をしようとしたデカルトは、近代工業社会をつくったと言っても過言ではありません。

数学的思考を重視した座標平面(デカルト座標)の考案など、ニュートン力学やライプニッツの微積分の発展に影響を与え、産業革命期のイノベーション(蒸気機関、紡績機、鉄道など)を後押しした。

こうした合理的・科学的な世界観にもとづいて、ヨーロッパは、技術による自然開発や領土拡大、海外貿易に力を注いでいました。

矢部 その頃、日本ではまったく異なる方向に知性が進みました。ヨーロッパのような拡大路線を取らず、鎖国して自国内での自立と節約を重視した社会や産業を育て、日本独自のイノベーションを生み出した。

江戸幕府は、各藩に独自の産業や教育を行わせるという独特なシステムを採用しました。それと同時に、寺子屋のような私的な教育機関が広がったことも大きな特徴です。読み書きそろばんを教える寺子屋の存在は、中世までの社会とはまったく異なり、かつ明治時代にいたる識字率向上の過程にもつながったと思います。これも西欧の近代国家とは少し違います。

山極 ヨーロッパではその後、産業革命が進み、国民国家が誕生した。そして、その国民国家では教育制度が導入され、すべての国民に同じ言語で同じ知識を教え、国家に貢献する人材を育てる仕組みが整えられました。

日本も明治維新後には同じような教育制度を導入し、産業革命を起こしましたが、それまでは280近い藩がそれぞれ独自の教育や産業に従事していました。そのため、藩ごとのアイデンティティがいまだに残っている部分がありますよね。

矢部 秀吉の時代もそうでしたが、江戸幕府も藩の内部政治にはあまり干渉しなかったんですよね。何かトラブルが起きれば藩を潰すこともありましたが、それ以外では各藩にある程度自由に運営させ、細かく口出ししませんでした。

ただ、江戸幕府は秀吉の時代より統制力が強くなり、藩をさらに細分化し、領地を分けることが可能になりました。これは幕府という体制だからこそ実現できたことで、秀吉には成し得なかった一歩先の統治方法だったと言えると思います。

山極 先日、『反穀物の人類史』という興味深い本を読みましたが、西洋だと、農耕文明による都市の成立は、農奴による労働力、つまり奴隷制度の上に成立したとあるんですよね。ギリシアも奴隷制の上に成り立っているし、ヨーロッパの封建社会の中で、長く農民の自由が制限されてきた。

でも日本は全然違いますよね。

矢部 そうですね。やはり士農工商でも、農民が上から2番目で、自分たちで自主独立をある程度していたというのが、日本の特異な点ですね。それこそ農民は領国内であればさほど移動を制限されることもなく、比較的自由にお城などにも出入りができました。

江戸時代には、農民たちが筆を手にするようになり、紙も安価になりました。それまで、紙や筆は上流階級の支配者層だけに許された高価なものでしたが、庶民にも手が届くようになったんです。

また、それまでは形式に則った和風漢文で文書を作成する必要があり、相当な知識が求められていました。しかし江戸時代になると、「恐れながら一筆啓上」のような形で農民が訴えを起こす文書が残るようになります。

この変化は驚異的で、それまで数万点、数十万点程度だった資料が、江戸時代には60億点にも達したと言われています。この爆発的な変化が、江戸時代の庶民の識字率や文化の広がりを象徴していると思います。

柳原 お話を整理すると、近世以降、日本は欧米に対して、科学技術の側面で大きく水を空けられた。

海外のイノベーションの理屈は、例えば世界大学ランキング(QS/THE)にしてもそうですが、イギリスが基準をつくり、それをもとに日本は「基準を持っていない」「知的生産性がない」「イノベーションが足りない」と言われることが多いですよね。

でも、これは山極先生がおっしゃったように、ヨーロッパの三賢人(ベーコン、ホッブズ、デカルト)の思想を基礎とする世界観が強く影響しているからこそではないでしょうか。

一方で、16世紀以降、日本人が培った独自の知性や思想とは何だったのでしょうか。

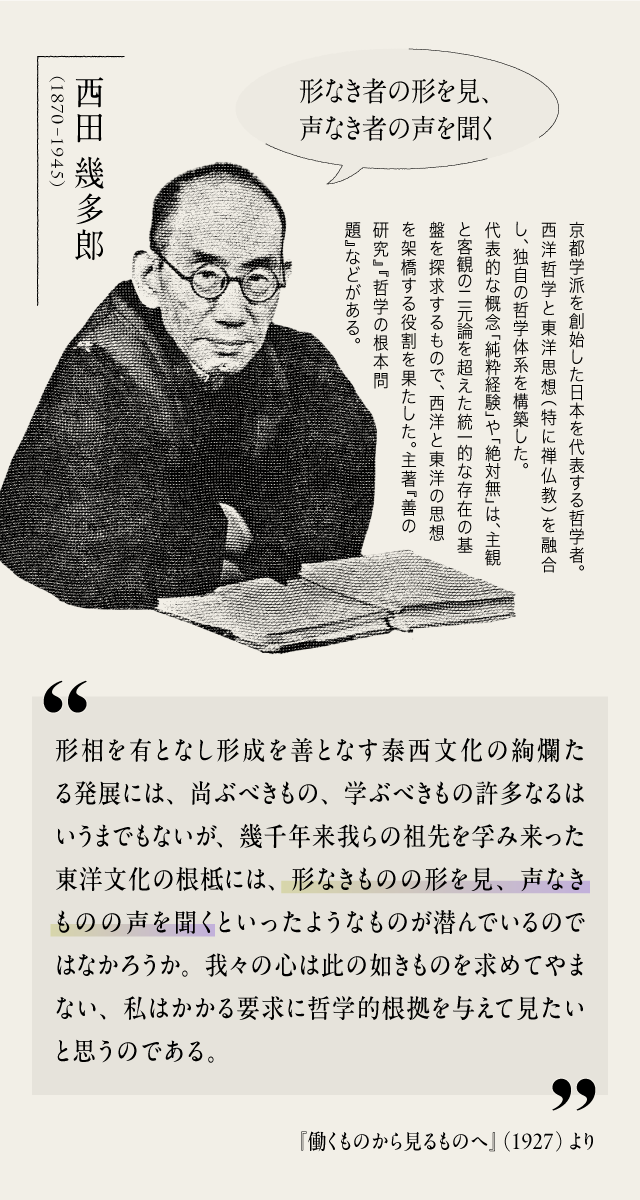

山極 日本人が持つ知性の核には、「対立する2つのものを調和させるだけでなく、それを『止揚』し、新しいものをつくり出す」という、「あいだ」の思想があると思います。

これは西洋的な「二項対立」、それこそデカルトの『心身二元論』的な考え方とは違います。つまり、こちら側と向こう側という二者択一ではなく、そのどちらにも属さない、あるいはどちらにも属する領域があることを認識することです。

それが「あいだ」なんですね。日本語で言うと「間(ま)」とも言えるかもしれません。それはまた、「見立て」の論理でもあります。

興味深い例として、中国の北宋時代(10世紀)に生まれた「八景」という考え方があります。8つの景色を象徴的に名付けるもので、それが台湾や韓国を経て日本にも伝わり、日本では近江八景や金沢八景など、63地域に八景があるんです。

この発想は、「今自分が見ている景色の奥に別の景色を見る」というものです。見立ての論理を使って、「この景色はあの景色でもある」と認識する。

つまり、どちらか一方に属さない、または両方に属する感覚です。

この感覚は日本人の美意識に深く根づいています。京都大学の西田幾多郎が「形なき者の形を見、声なき者の声を聞く」と表現しています。

彼の思想は、現代においても自己や自然との関係を考える上で多くの示唆を与えています。

つまり、目に見える景色の背後には、まだ自分の視界に入っていない何かが存在し、その声すらも聞こえているという考え方です。こういった「パラレルワールド」のような思想を、日本人は長い歴史の中で育ててきたんです。

この思想があったからこそ、先ほど矢部先生がおっしゃったように、神道と仏教が対立することなく融合し、さらに中国から儒教を道徳として取り入れられた。江戸時代の日本人は仏教や神道を信仰しつつ、道徳の基準として儒教を受け入れていました。

一神教の世界ではこうした共存はあり得ません。それが日本人の心の中に「あいだ」の思想を生み出したのだと思います。

矢部 神道の「八百万(やおよろず)の神」という思想、山や森林、水の流れや岩などの自然に神性を見いだしてきた日本人の歴史には、自然に抗い、操ろうとするのではなく、まずはそうした自然への畏怖を受け入れようとすることに特徴があります。

そして、新たに外の世界からもたらされた文物をただちに否定するのではなく、まずは肯定的に受け入れてみる、というのも日本人の特性かもしれませんね。

柳原 今後は自然資本を活用したイノベーションが間違いなく必要になってくると思います。個人的には、無理にGAFAの後を追う必要はないと感じています。

むしろエコロジーや循環経済など、自然資本を活かすことにおいて、日本人は一日の長があるのではないでしょうか。

山極 それはそうだと思います。日本は明治時代まで、いわゆる「山水郷」、山や水を活かした暮らしをしていましたよね。水田はもちろん、山の畑も活用していました。それが可能だったのは、日本がヨーロッパよりも圧倒的に雨が多い国だからですね。治山治水を工夫しながら、各地で小規模に食料を生産し、人々の暮らしを守ってきた。

この小規模な共同体が、日本人の情緒や社会性を形作っているんです。

対して、ヨーロッパは牧畜を盛んにやって、野山を切り開いて、ヤギやヒツジやウシを飼って、大規模な畜産業を成長させてきました。

最初に矢部先生が、日本人の農耕民族的な社会性について、おっしゃったけれども、おそらく弥生時代から日本に続く山水郷の文化は、自然資本を活用して地方を再生する「知恵」として、日本人の中に根づく大事な資産だと思います。

矢部 たしかに日本のように平野が少ない地域では、農業やその他の産業はどうしても小規模にならざるを得なかったでしょうね。

それでも、収穫の喜びを楽しみにしつつ、その過程での苦労を癒すための村祭りや地域のつながりがありました。こうした地域的なつながりが、毎年繰り返されることで人々の生活を支えていた。そのことの意味をもう一度、とらえ直す必要がありそうです。

例えば、風景に対して、「紅葉が美しい」といった「花鳥風月」のような四季折々の景色に対する美的感覚を、多くの日本人が自然と持ち合わせていることは、とても重要だと思います。

国家が近代化して、スマホやITに囲まれて仕事をしていても、暮らしの中では機会があれば着物を着るし、正月にはお雑煮を食べて、初詣もする。

諸外国と比べて、庶民の文化が色濃く受け継がれていることは大きな特徴だし資産ですよね。

山極 数年前にお亡くなりになった日本文化研究をされているドナルド・キーンさんと対談したときに、同じようなことをおっしゃっていましたね。「日本人は、世界の民族と比べて、過去を捨てていない民族だ」と。

日本の祭り、それから芸事というのは、現代の生産性や効率性という視点から見ると、時間の無駄遣いに思えるかもしれません。しかし、実際にはこうした活動が人々をつなぎ、社交の原点をつくっていた。

例えば、各地に散らばっていた人々が村のお祭りなどで一堂に会し、地域のつながりが強化される。それが信頼関係を築き、腹を割って話し合える仲間をつくり、新しいことを論じ合える環境を生むわけです。

例えば、電力についても、風、太陽、水といった自然のエネルギーは元がタダです。それを地域ごとに小規模で活用すれば、中央に頼らず自立できる。これからはこうした小規模なエネルギーを活かしながら、地域ごとに新しい取り組みをしていくことが重要だと思います。

日本各地の特性を活かして、小さなものをつなぎ合わせてサプライチェーンをつくるようなことを、試していく価値があると思います。

岡山県西粟倉村に拠点を持つ『エーゼロ』や『西粟倉・森の学校』の代表の牧大介さんであるとか、島根県隠岐諸島で活動をする『巡の環』代表の阿部 裕志さんとかのやっている活動は、とても注目しています。

柳原 山極先生が挙げられた地域は、「地域循環共生圏」づくりを推し進めている地域でもあります。環境省が、それぞれの地域で主体的に、自ら課題を解決し続ける仕組みをつくる「地域循環共生圏」という考え方を提唱しています。

私もこのような取り組みをローカルSDGs事業統括アドバイザーとして長年サポートさせていただきましたが、今の時代に合っているのは、地域の多様な資源を活かしながら環境・社会・経済をすべて同時解決しようという点です。

全国各地を一律のものととらえず、地域ごとの独自の資源を丁寧に探し始めると、自然資源の可能性に各地の方が気づかれるんですよ。

山極 日本人はもともと数値化できない曖昧なものの中に、価値や美を見い出す文化を持っています。この文化を活かして、欧米や他の地域にはない独自の発想を組み立てる努力が、これから必要だと思います。そしてその材料は、実は自然の中に眠っているんですね。

ならば、私たちはもっと自然と向き合う必要があります。まだ我々は自然をうまく使い切れていない。日本の自然は、世界でも類を見ない独特のものです。その中には多くのヒントが隠されています。それを見直し、活用することで新しい可能性が開けるはずです。

矢部 そのとおりだと思います。私は歴史が専門だからこそ思うのですが、歴史というのも結局、曖昧なものなんですね。そしてそれは悪いことではない。評価や価値、心のあり方は人それぞれで、絶対的なものではありません。

歴史の評価もまさにそうなのですが、立場や時代によっても変わっていくものです。だからこそ、最善の解を求めて、少しずつにじり寄っていくような作業が必要になります。明確な正解が見えなくても、その曖昧さの中で、人間らしさや集団としての幸福を模索していくことが大切だと思います。

いまや多くの人がコスパやタイパが大事だといって、無駄な時間を排除しようとする傾向がありますが、人生には遊びの部分も必要です。よく車のハンドルの「遊び」にたとえられるように、余裕や余白がないと大きな事故につながります。

人間とのつながり、自然とのつながりに関しても、余白や遊びがないと、新しい発想は生まれてきません。自分と他者との違いを認めつつ、改めてそれぞれの良さや価値を認め合う。そういった日本古来から受け継がれてきた文化的な土壌を再発見する知恵が、現代の日本でも求められていると思います。

シリーズ「正解なき世で人間を学ぶ」

| 多様性 | 知性 |

(制作:News Picks Brand Design 編集:中島洋一 執筆:斎藤哲也 撮影:吉田和生 デザイン:本多ことこ)