| 論文、データ、ニュース、地図など、あらゆる情報を正確に読み解くには「読む」技術が必要です。本企画では、さまざまなジャンルの「読む」エキスパートのお話から、研究や学びにおいても不可欠な「読む」という行為について再考し、読者の世界を広げるきっかけとなる記事を目指します。 |

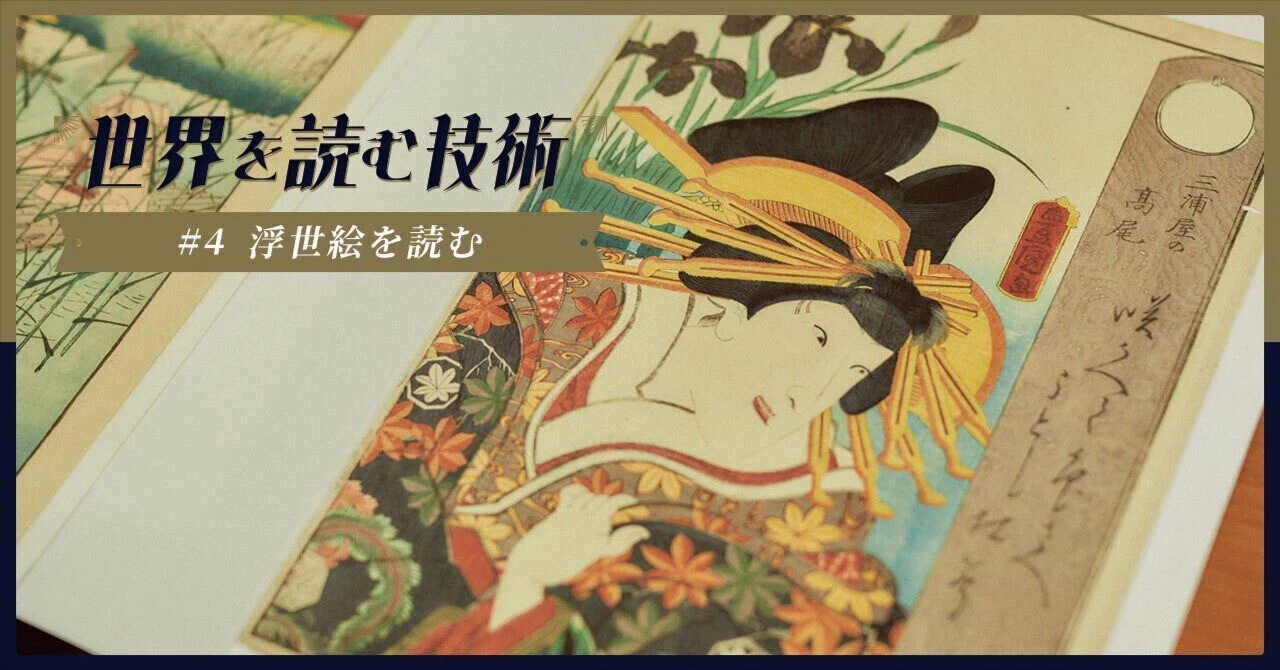

江戸時代初期に成立したと言われる美術ジャンル「浮世絵」。木版画技術により量産され、安く手に入れられたことから庶民の娯楽として広まったとされる。美人や役者、武者や名所など描かれるものはさまざま。海外にもコレクターが多い。

國學院大學文学部哲学科教授の藤澤紫さんは日本近世・近代絵画史、中でもこの浮世絵を専門に研究している。30代の若さで国際浮世絵学会の常任理事に就任。テレビ番組や美術展の監修、著作も多く、浮世絵の魅力を幅広い層に向けて発信している。

「浮世絵は時代を映すメディアである」と語る藤澤さんに、「浮世絵の読み方」をテーマに話を聞いた。

これって少女漫画じゃないか!

━━今回の取材テーマは「浮世絵を読む」「浮世絵から読む」です。

ご縁があってNHKの『浮世絵EDO-LIFE』という5分番組の監修に携わっているのですが、この番組のテーマがまさに「1枚の浮世絵を読み尽くす」というものです。

私の専門は近世から近代にかけての美術史です。おもに扱っているのは絵画という表象文化ですが、美術「史」というからには歴史学でもあるわけです。その作品ができた背景と、その作品の意味、現代を生きる私たちがそこから何を知ることができるのか。こうしたことを「読む」のは、私の研究の大事な目的の一つとなっています。

━━ぜひそのあたりを聞かせていただきたいです。

多くの人に浮世絵を楽しんでもらいたいと思って作った『遊べる浮世絵 体験版江戸文化入門』(東京書籍)という本があります。実際の授業でも使っているのですが、手始めに、その趣旨を少しご紹介しましょう。

これは鈴木春信の「鶏に酒を飲ます男女」という作品です。酒器を見れば、これがお酒であることはわかります。鶏にお酒を勧めているのです。しかし「なぜ鶏にお酒を?」と思いますよね。そもそも描かれている2人はどんな人物なのでしょうか。男性なのか、それとも女性なのか。

向かって左の人物の髪型を見ると、頭のてっぺんを剃っていますね。中剃りがあり、なおかつ前髪があることから、こちらは未成年の男の子だとわかります。2人は、今でいうところの中学・高校生くらいの男女です。

では時間帯は? 後ろに明かりが見えますね。こういうものをわざわざ描くということは、これが必要な時間帯だと暗喩しているのです。ということで、時間帯は夜だとわかります。

━━絵に描かれた情報をもとに、一つずつ解読していくんですね。

ここまで情報が出揃ったところで、あらためて「なぜ鶏にお酒を?」と考えてみましょう。鶏、特にここに描かれた雄鶏にはどのような習性があるでしょう。そう、朝になると鳴くのが特徴ですね。

つまり、お酒を飲ませるのは、酔わせて鳴くのを阻止するためではないかと考えられるわけです。ここに至って「夜中じゅう会っていたい」という若い2人の考えが、だんだんと見えてくるのです。

━━なるほど、面白い!

私自身、かつてこのようにして作品を読み、「これって少女漫画じゃないか!」「ドラマじゃないか!」と思いました。学生もそんなふうに思ってくれたら、もっと距離が近づくのではないか。そう期待して、こうした授業をすすめています。

演出や脚色にこそ見え隠れする本音

━━浮世絵がこんなに「遊べる」ものだとは思いませんでした。

浮世絵を読む楽しみは一通りではありません。浮世絵から「時代を読む」というのも、私が研究を通じて学んだ重要なことの一つです。

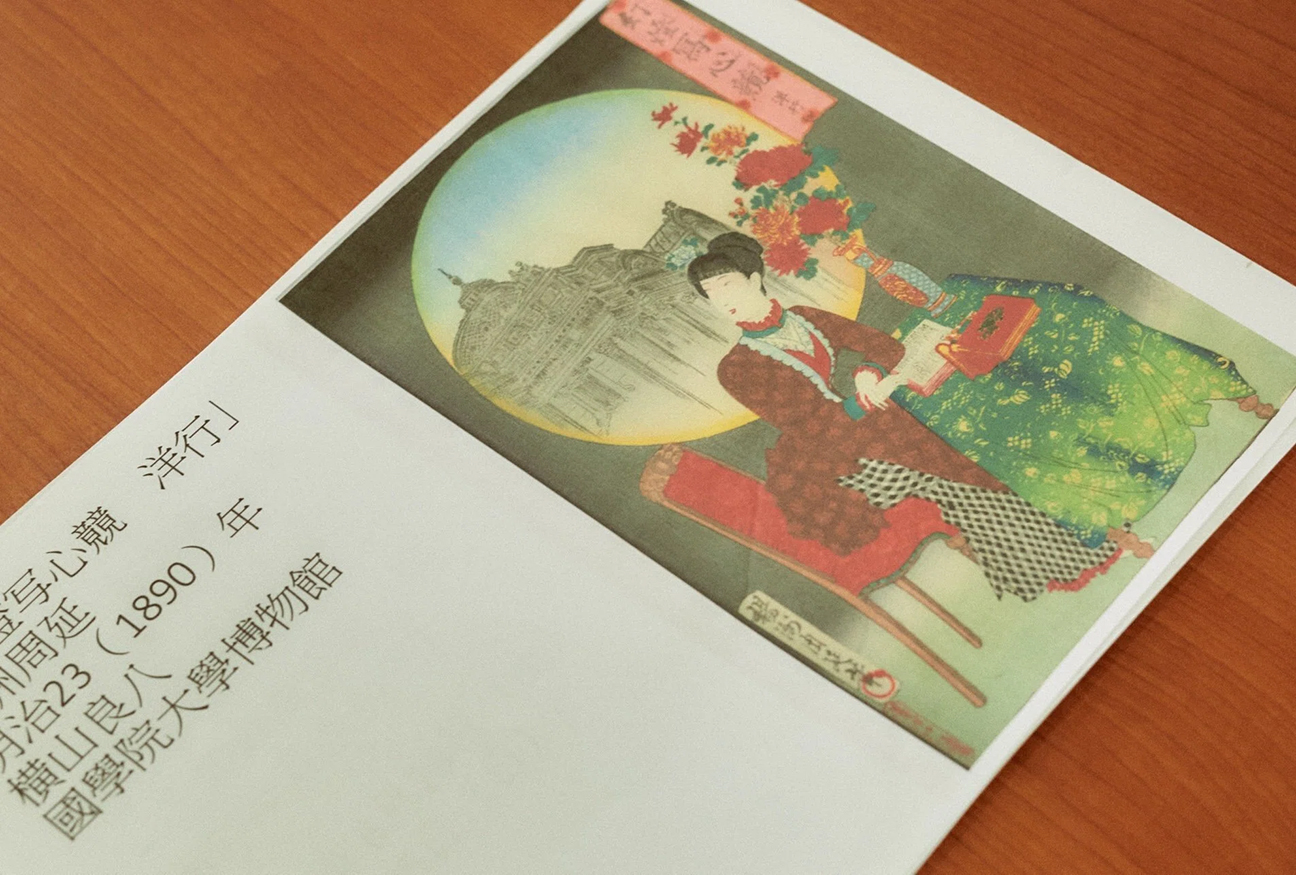

これは「幻燈写心競(げんとうしゃしんくらべ)」という明治期の作品です。幻燈とは、つまりスライドショー。当時の若い女性の夢や希望を映し出しています。

バッスルスタイルの最先端の衣装を着ているこの女性は「洋行したい」という夢を持っています。この作品が出た前年には、津田梅子さんが二度目の海外留学を果たしています。そういう時代背景が如実に反映されているのです。

━━歴史上の出来事を当時の人がどんなふうに受け止めていたかもわかるわけですね。

ただし「絵空事」という言葉もあるように、浮世絵に描かれていることをすべて鵜呑みにはできません。そこには夢や希望、言い換えれば脚色や演出があります。ですから、歴史資料として扱う際は、本当に注意して行う必要があります。

逆に言えば、そうした演出の部分にこそ本音が表れているとも考えられるわけですが。

こちらの『東風俗 福づくし ふくどく』も、ちょうど同じ頃の作品です。福づくし、つまり幸福のシンボルのような絵ということ。当時の東京の上流階級の人たちの暮らしを描いたものです。

「ふくどく」と書いてあるのは「復読」。何度も繰り返し本を読んで、勉強している女の子がいます。そして、それをお姉さんが聞いてあげている。「ふくら雀」模様のおしゃれな着物を着ていて、西洋の立派な時計、洋書もある。「知的な家庭」という印象を受けますね。

ですが、これも明治の一般的な家庭かと言えば、そうではありません。これはあこがれの詰まった、いわば「リカちゃんハウス」です。

━━あくまで理想であって、現実をそのまま描いたものではない。でも当時の人の心の内まで覗き見ることができるなんて、逆にすごいと思えます。

こうした作品を美術品として見ることももちろんできますが、それに加えて私が皆さんと共有したいのが、浮世絵のメディアとしての側面。「時代背景を探り当時の風俗を読み解いてみよう」ということなのです。

美人画はファッション誌。役者絵はブロマイド

━━先生が浮世絵を研究するようになった経緯、特にメディアとしての側面に注目するに至った経緯を伺いたいです。

もともと私が浮世絵に興味を持ったのは高校生のときです。父の仕事の関係で、歌舞伎と相撲のチケットを頂く機会が多く、「美味しいものが食べられるよ」という言葉に釣られてよくついていったものです。そこで改めて日本の近世の文化に触れた私は、とても驚き、そして悔しい気持ちになったのです。

━━悔しい気持ち?

印象派が好きで、油絵を習っていた当時の私からすると、近世の日本の文化は同時代の欧米の文化以上に遠いものとして映りました。同じ日本の、たかだか数百年前のことなのに、まるで異世界に迷い込んだ感覚でした。歌舞伎にも相撲にも特有の「型」があり、お客さんはみな、その「型」を共有して楽しんでいる。知らないのは私だけ。そのことがとても悔しかったのです。

そこから「面白い!」「かっこいい!」「もっと知りたい!」となり、いろいろと調べていく中で出会ったのが浮世絵でした。自分の好きな印象派・後期印象派の作家たち、例えばモネやゴッホも浮世絵を絶賛していることを知り、「それなら大学では日本近世絵画史について学んでみよう」となりました。

卒業に際してあらためて浮世絵を研究テーマに据えることにしたのは、それに加えて「浮世絵は来る!」と思ったからでした。

━━「来る」というのは、ブームになるということ?

そうです。そしてそう思った理由は、浮世絵の持つメディア性にありました。

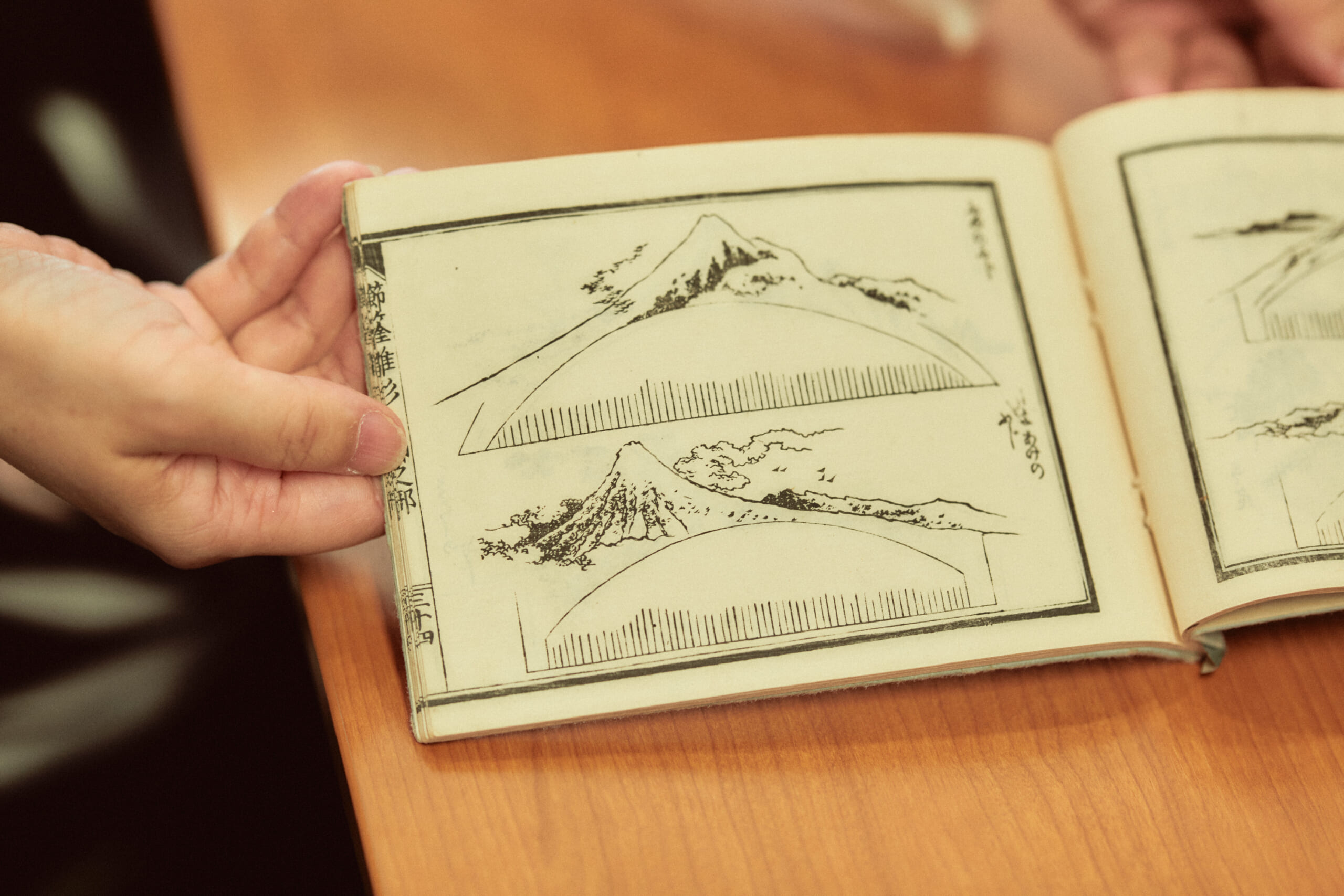

1600年代後半以降、浮世絵師と呼ばれる人たちが庶民向けにたくさんの版画を作るようになります。たとえば、これは葛飾北斎の 「今様櫛きん雛形」。有名な「冨嶽三十六景」を手掛ける10年ほど前に作られたものです。

よく見ると、北斎らしい富士山や「神奈川沖浪裏」を思わせる波の絵などもたくさんあります。これは櫛の図案集。職人が参考にして櫛を作ったり、実際に使う人が「こんなものが欲しい」とイメージを膨らませたりしたようです。同じもののキセルバージョンもあります。

要するに浮世絵師は、現代でいうところのデザイナーでもあったわけです。

あるいは、美しい女性を描けば、それがそのままファッション誌の役割を果たしました。たとえば越後屋、今の三越の前身にあたりますが、喜多川歌麿などの有名な絵師に素敵な衣装を着た女性を描いてもらう。それをお得意さんに配ったり、店頭で販売したりして「今年はこんなものが流行りますよ」などとやるわけです。そこでの絵師の役割は、現代のカメラマンに近いものと言えます。

━━絵師はデザイナーであり、カメラマンでもあった。

そうやって現代のメディアに当てはめてみると、見えてくるものがありますよね。

ひょっとすると浮世絵というのは、現代の暮らしに直結して考えられる作品なのではないか━━。そう考えたら、もっともっと人気になるように思えましたし、研究テーマとして選ぶのに非常に面白い題材として感じられたのです。

━━なるほど。

ここ國學院大學にはかつて、藤懸静也教授という浮世絵研究の大家がいらっしゃいました。

浮世絵はそれより古い時代の美術品と比べて価値が定まるのが遅かった。そんな浮世絵の「芸術としての価値」を確立して下さったのが、藤懸先生をはじめ我々の先人の研究者の方々です。

では、私たち世代の研究者の使命とはなんでしょうか。私はそれを、芸術として高まったものを少しだけ身近なものとして、生活の中に落とし込むことだと思っています。それで「美人画はファッション誌」「役者絵はブロマイド」「名所絵は地域情報誌」などと言って、浮世絵のメディアとしての側面に注目し、「読む」楽しさを発信しているのです。

ゴッホも光悦も。「間違い」さえも面白い

━━先生の解説を聞いたおかげで、今日は浮世絵の面白さを垣間見ることができました。ただ、江戸時代の人は庶民であっても前提知識を共有していたからいいけれど、現代を生きるわれわれはそうではない。読んで楽しむにはやはり勉強が必要、ということですよね?

たしかに作品を読むことは入り口であって、出口はなかなか見えません。それが面白くて研究しているのが私たち研究者です。

ただ、先ほどご紹介したような「浮世絵を読む」授業では、学生にあまり事前知識を求めません。授業をきっかけに「当時の文化を知りたい」と思ってほしい気持ちが強いからです。

私が教えられるのは本当に限られた時間だけ。卒業した後にどうやって継続的に日本の文化や美術と接してもらえるかが、いつも気になっています。「大学の授業がきっかけで美術館に通うようになった」といった声を聞くと、心底ホッとするのです。

読み方はいろいろでいいのだと思います。有名な歴史上の人物だって、いろいろと間違っているのですから。たとえば、ゴッホの描いた「タンギー爺さん」という作品の後ろには、複数の浮世絵が描かれていることで知られています。そのうちの一つがこの役者絵なのですが、実はゴッホがおそらく女性だと思って描いている人物は、男性なのです。でも、こうしたちょっとした文化の勘違いが、逆に面白いじゃないですか。

━━ああ、そうですね。

もしかしたら「勘違い」という言葉もふさわしくないのかもしれません。「柔らかく読む」とでもいったらいいのでしょうか。私たちにも、「部分的にでも、おいしいところをいただいてしまえ!」という感じがあるでしょう?

研究者は頭が固いのでは?と思う方も時にはおられるようですが、面白いことが好きだから研究者なのだと思います。ですから私も、彼らのそうした遊びみたいなものを見ると、嬉しくなってしまうんです。

そういう目線で見ると、間違いすらも面白いものとして浮かび上がってきます。たとえば本阿弥光悦が書を手掛けた「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」には、36人の和歌がずらーっと書き並べられているのですが、あろうことか最初の一人目・柿本人麻呂(丸)が「柿本丸」となっており、あとから傍らに「人」を、さりげなく書き添えているのです。

━━「人」を書き忘れてしまった?

「その後の13メートルをどんな気持ちで書いたのだろう?」と想像してしまいますよね。そんなことに気づくと「ああ、有名な人であっても私たちと同じなんだな」という気もしてくる。ですから美術品を「読む」というのには、そうやって人の生き様に触れているようなところもあるのだと思います。

執筆:鈴木陸夫/撮影:本永創太/編集:日向コイケ(Huuuu)