日本社会において、なぜ「多様性」が大事なのか?

居心地のよい空間は、どうして他者を排除してしまうのか?

イノベーションを起こしたいから、多様性が大事なのか?

──そんな問いに対して、日本の企業社会はまだまだ本質的な答えを見出せていないのかもしれない。

神話学者の平藤喜久子氏と、生活困窮者支援に長年携わってきた牧師の奥田知志氏との対談を通じて、大切な視点が見えてきた。

日本の古事記に描かれた「寄りあい」の知恵、聖書の創世記が示す「弱者共存」の真理、そしてギリシャ神殿に刻まれた「程度」の哲学──古今東西の叡智は、現代の組織や社会が直面する課題に、どのような示唆を与えてくれるのだろうか。

| ▼もくじ |

| 本連載『正解なき世で、人間を学ぶ』は、日本固有の文化を探求する国学や神道・文学・史学とさまざまな学問領域から人文知に長年向き合い、人文学系の大学として日本有数の規模を誇る國學院大學の提供で、今こそ向き合うべきテーマを、人文知の視点を通して探ってゆく。 |

なぜ多様性は大事なのか

柳原 近年日本でも、「多様性」や「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」といったキーワードが重要だという声がよく聞かれるようになりました。

アメリカの人たちと話をしていると、企業存続のために多様性を真剣に考えざるを得ない切実さを感じます。多様性を守らなければ、社員が大量に辞めていくという現象も起きている。

一方で、ウォルマートを筆頭に組織的な政治闘争に偏った「D&I」を撤回するという反動も起こり始めています。

日本では生活や仕事の中で、多様性が十分に意識されているとは言いがたい状況だと感じています。

そもそもなぜ私たち日本人にとって「多様性」や「D&I」がなぜ大事なのでしょうか?

奥田 多様性やインクルージョンがここまで強調される理由はシンプル。社会的な排除や分断が深刻化しているからです。

ダイバーシティやインクルージョンは「あったらいいね」という話じゃなくて、分断が進む現状へのカウンターであり、その感覚を持ちながら議論する必要があります。

1963年滋賀県生まれ。関西学院神学部修士課程、西南学院大学神学部専攻科をそれぞれ卒業。九州大学大学院博士課程後期単位取得。1990年、東八幡キリスト教会牧師として赴任。同時に、学生時代から始めた「ホームレス支援」を、ボランティアとしてだけでなく、教会の課題として継続し、北九州市において、3700人(2024年12月現在)以上のホームレスの人々を自立に導いたNPO法人「抱樸(ほうぼく)」(旧北九州ホームレス支援機構)の理事長を担う。その他、公益財団法人共生地域創造財団理事長、国の審議会等の役職も歴任。毎日新聞社福祉顕彰など多数の表彰を受ける。NHKのドキュメンタリー番組「プロフェッショナル仕事の流儀」に2度取り上げられる。第19回糸賀一雄記念賞、第1回賀川豊彦賞受賞。著書『もう、ひとりにさせない』、『「助けて」と言える国へ』、『逃げおくれた伴走者』ほか多数。

議論の中では、「誰の立場から物事を見ているのか」という視点を明確にすることが不可欠です。それがないと、「包摂(インクルージョン)とは何か」「共生とは何か」といった議論は、方向性を見失い、ただ空虚なものになってしまいます。

特に重要なのは、実際に排除されている人たちが存在する現状を前提とすることだと思います。これがない包摂の議論は、結局のところ理想論に終始し、「絵に描いた餅」になりかねません。

平藤 人間が人間関係を維持できる数として、ダンバー数 ※ と言われる約150人という数字がありますよね。

※ダンバー数:イギリスの進化生物学者ロビン・ダンバーが1990年代に提唱した、人間が親密な社会関係を維持できる上限とされる数値のこと。脳の大きさと集団規模の関係から約150人という数が算出された。150人は、名前と顔が一致し、その人との関係を把握できる人数の限界を示しており、伝統的な村落共同体の規模と一致する。

私自身の経験から見ても、自分が日常的に付き合いを持てる人の数は、まさにそのくらいに収まっているように感じます。

1972年、山形県生まれ。國學院大學教授。学習院大学大学院人文科学研究科修了。博士(日本語日本文学)。専門は神話学。主な著書に『物語をつくる神話 解剖図鑑』エクスナレッジ、『〈聖なるもの〉を撮る』山川出版社、『神話の歩き方』集英社、『いきもので読む、日本の神話』東洋館出版社、『日本の神様解剖図鑑』エクスナレッジ、『神のかたち図鑑』共編著、白水社、『神の文化史事典』共編、白水社、などがある。

ここ20~30年で、日本でもそうした150人の単位に、多様な背景を持つ人たちが自然と入ってくるようになりました。国籍や宗教の異なる人たちが、以前よりも私たちの日常生活の中で身近になっています。

長い間、同質的な集団で生活してきた人々にとっては、こうした多様性に対応するのが難しい場合もあるでしょう。

実際、ネット上では排他的な発言が目立つようになりました。以前であれば、社会的な評価を下げるおそれから発言が控えられていたような言葉も、匿名性のもとで表に出てしまっています。

こうした分断状況が、社会に「居心地の悪さ」を生み出しているように思います。攻撃的な言葉を発する人も、それを受ける側の人も、それぞれが何かしらの居心地の悪さを感じている。

自分自身の感覚や育った環境に自信を持てない人が増え、漠然とした不安や居心地の悪さを感じている人が増えているわけです。そうした中で、ダイバーシティやインクルージョン(包摂)といった言葉は、居心地の悪さを少しでも減らすために必要とされる考え方だと感じています。

奥田 他者との関係における多様性と共に重要なのは、「個人の中の多様性」だと思います。近代、個人は「インディビジュアル(分割できない存在)」とされてきましたが、実際には誰の中にも多様な側面があります。

それにもかかわらず、社会に適応するために自分の一部を切り捨て、無理に統一化することになり、結果、息苦しさ、「居心地の悪さ」を感じる人が多いのではないでしょうか。

多様性を理解する際には、自身の内にある多様性に目を向けることも重要です。

聖書で言えば、「ローマ人への手紙」7章でパウロが「自分のしていることがわからない」と嘆いています。

| ❝ローマの信徒への手紙/ 07章 15節 私には、自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行なっているからです。 (『新約聖書』新共同訳より) |

自分の中に別の法則があるという葛藤を抱えることこそが人間の本質であり、それを受け入れるのが本来の宗教の役割です。しかし、現代の宗教はそのおおらかさをどこかで失い、「これが正しい」という枠組みを作ることで、かえって人を縛っているようにも思いますね。

柳原 私自身、いくつかの組織を運営する立場として、「居心地のよい組織」を作りたいと強く思っています。それはおそらく他の経営者も同じで、社員に愛され、顧客にも愛され、自分自身もその関係性を愛しながら、みんなが居心地よく感じられる環境を作りたいという点では一致しているように思います。

研究開発型スタートアップの事業化支援、事業会社や自治体の事業創出に従事。また、先端技術を活用した地域づくりを推進し地域脱炭素、地域循環共生圏の構築を実施。内閣府 SBIR 省庁連携プログラムマネージャー、一般社団法人 ライフサイエンスインキュベーション協会 理事、環境省脱炭素まちづくりアドバイザー、集英社 地方創生アドバイザー、プロラグビーチーム「浦安D-Rocks」CSOなどを務める。

しかし現状、多様性を語るときに「いろいろな人が集まればイノベーションが生まれる」という方向に話が進みがちです。あえて、実利のためと言い切ることで、どうにか企業社会で浸透させたいという目論見が透けて見えます。

もちろんそれも重要ですが、その前提となる会社組織にも社会としての共同体としての「居心地のよさ」のようなものが欠かせないと思うのですが、制度や仕組み以外に何を大切にしていけばいいのでしょうか。

奥田 そもそも「居心地のよさ」というのは両義的なものなんですね。つまり、「広い居心地のよさ」と「狭い居心地のよさ」があると言えます。

「狭い居心地のよさ」は、簡単に言うと、仲間内でいると居心地がよく、異質なものを排除したときに安心感が生まれるものです。

それはある意味では、人間の自然な感覚です。しかし、そういった単一の価値観の世界は、うまくいっている間は問題なくても、いずれ限界がやってきます。

今の社会では、仲間内の安心感だけに依存する「狭い居心地のよさ」が蔓延していますが、それに固執することは閉塞的であり、もっと言えば自己破滅的な選択です。

柳原 会社組織の中では、まず同質性の居心地のよさを目指そうというフェーズがあり、それを「よかれ」と思って進めてしまうケースが多いと思います。

奥田 『釣りバカ日誌』のハマちゃん※のような存在がいることの意味ですよね。彼のようなキャラクターが示唆するものは大きい。

※『釣りバカ日誌』のハマちゃん:1979年から連載された人気漫画、及び映画『釣りバカ日誌』シリーズの主人公・浜崎伝助のこと(映画版の主演は西田敏行)。中堅ゼネコン会社に勤めるサラリーマンであるが、出世欲はなく万年ヒラ社員。趣味の釣りが生きがいで、自他共に認める「釣りバカ」。誰に対してもフラットで、情に篤く曲がったことは決して許さない性格のため、関わった多くの人々が心を開き、近しい人々から強く信頼されている。

人間が生きる世界はもっと広いのだと気づかなければなりません。

本当に大切なのは「広い居心地のよさ」です。仲間内で安心するだけではなく、異なる価値観や世界観を受け入れる広い視点を持つことです。

私がホームレスの人たちなど生活困窮者の支援を通じて感じたことですが、ホームレスの人々と接すると、私たちの常識がどれほど狭いものかを痛感します。

たとえば私は賞味期限内の食べ物を当たり前に食べますが、彼らはそうはいかない。捨てられたものさえ食べざるを得ない。そういう体験をしている人が見ている風景や感覚は、同じ世界に住んでいるいるわたしとまったく異なるものです。

私などは、お金がなくなると大変だとすぐに思ってしまいます。しかし、仕方なくではありますが、お金がなくてもなんとか生きている人もいる。いい意味での「ズレ」といいましょうか。僕とは違う人々との出会いが、僕にとって世界の広さや人間の奥深さ、時にはたくましさを教えてくれたわけです。

平藤 奥田さんの本『もう、ひとりにさせない』を読ませていただいて、特に印象的だったのが「人を愛するというのは、自分が傷つけられることを受け入れること」という考え方でした。また、「絆」(きずな)という言葉には「傷」(きず)という意味が含まれているという話も印象的でした。

「居心地のよさ」というのは、人との関わり合いのなかで自分の心の中に生まれた小さな傷を「そういうものだよね」と受け入れることから生まれる感覚のことだと思います。

最近、学生たちと接していて感じるのは、傷つけられることへの過剰な恐れです。批判的な言葉を受けると、それを自分の全否定ととらえてしまう。そして、誰かのために何かをすることを「損だ」と考える風潮もあるように感じます。

でも、それこそまさにインクルージョンの核心部分ではないでしょうか。傷つくことや損をすること、何かを分け合うこと。一時的に減ること、損することを受け入れることで、むしろ自分自身の居心地のよさが生まれる場合もありますから。

柳原 「D&I」という概念自体は、輸入された考え方 ※ ですよね。欧米が作った指標に基づいて評価されると、日本はどうしても「遅れている」とみなされがちです。

※D&Iの変遷:1965年、アメリカで公民権法に基づき米国雇用機会均等委員会(EEOC)が設置され、「ダイバーシティ」(人種・肌の色・性別・出身地・宗教・ジェンダー・人種・民族・年齢等の違い)による雇用差別を受けたと感じた人は誰でも訴えを起こせるようになった。1980年代になってアメリカでは大手企業を中心に、競争力を高める人事戦略として、多様な人材を組織内で融合する「ダイバーシティ&インクルージョン」の考え方が広がった。2000年代以降、特にインクルージョンの概念が強調されるようになり、ビジネス成果との関連性の実証研究が進んできた。

もちろん反省すべき点があるのは事実です。組織における女性の雇用や登用率、昇進率などの改善は必要ですし、現状がよいとは決して思いません。しかし、「日本の文化には多様性の概念がない」「あなたたちは多様性を理解していない」と言われると、それが本当に正しい指摘なのか疑問を感じます。

平藤先生のご専門だと思いますが、古来の日本の文化や神話の中に、多様性や包摂の考え方は存在していたのか、あるいはまったく受け入れられていなかったのでしょうか。

平藤 日本の神話を記した『古事記』や『日本書紀』というのは、もともと政治的な正しさを示すために編纂された側面が強くあります。そのため、他者を屈服させていく過程を語る話が多いことは事実です。

古事記(写真上):國學院大學古事記学センター蔵

ただ、それがダイバーシティを考える上でまったく参考にならないかというと、そうではないと私は思います。むしろ、神話の中で神々がどのように振る舞っているかを見ると、おもしろい示唆が得られる部分もあります。

たとえば、日本神話の最高神であるアマテラスオオミカミは、完全な存在ではなく、失敗をするんですね。

弟のスサノオが高天原にやってきた際、アマテラスはそれを「高天原を奪いに来た」と誤解して、好戦的に対応します。しかし、結果的にそれが間違いだったことが明らかになる。その後、スサノオが乱暴や迷惑行為を繰り返し、大混乱を引き起こすわけですが、アマテラス自身の判断ミスもそこに含まれているわけです。

スサノオの行動に耐えられなくなったアマテラスは、「天の岩戸」に閉じこもるという、ある意味象徴的な「死」を迎えます。その後、彼女は変化を遂げるんですね。

以前は一人でスサノオに対応し、間違いを犯しましたが、その経験を経て、他の神々に意見を聞くようになります。たとえば、自分の子どもを葦原中国(日本の別称)に送り込むときも、どう進めるべきかを八百万の神々と相談しながら進めます。重要な決断の場面では必ず集まってディスカッションを行うという姿勢が描かれているのです。

特に興味深いのは、アマテラスが地上の神々と交渉する際、武力で主張を押し付けるのではなく、使者を何度も送ります。最後は条件を調整して合意を形成していきます。最終的には地上の神々の待遇を明確にし、共生的な社会の構築を目指す形で物事を進めていきます。

こういった読み方を提示することも、私たち神話研究者の役割だと思います。

神話に描かれているさまざまな側面に注目し、「私たちの先祖が伝えた物語は、こういう風に読むこともできるのではないか」と読み解くことができれば、多くの人に新たな視点を提供できますから。

奥田 よくわかります。私は牧師として36年間、同じ教会に勤め続けていますが、同じ聖書の一節を扱っていても、同じ話を繰り返したことはありません。その時代、その瞬間の文脈に基づいて解釈し直し、聖書の物語は常に再生されていきます。

物語というものは、常に他者性の中で刷新されていくものなんですね。

平藤先生のお話を聞いて思い出したのは、民俗学者である宮本常一 ※ の『忘れられた日本人』で書かれている「寄りあい」の話です。昔の村社会では、数日をかけてとことん議論をしたと書かれています。

※宮本常一(1907-1981):柳田国男、折口信夫と並び称される日本を代表する民俗学者。生涯にわたり全国の農山漁村を歩き回り、庶民の生活文化を詳細に記録。約8万枚の写真記録を残し、「民衆史」「生活誌」という独自の概念を生み出した。特に、近代化の中で失われゆく日本の伝統的な生活文化の記録と保存に尽力し、民具学という新しい研究分野を確立し、戦後の民俗学や歴史学に決定的な影響を与えた。代表作に、『忘れられた日本人』『日本の離島』『山に生きる人びと』など。

日本の村社会は、確かに閉鎖的な面もあったかもしれませんが、「寄りあい」という名前のもとにとことん話し合いをすること自体が重要だった。寄りあいでは、一度決めたことを翌年にはまた話し合い、場合によってはこれまでの決まりを変えていく。そういう柔軟さこそが村の文化だったのだと思います。

神話の時代から、そういう「寄りあい」の精神が続いていたというのを聞いて、「なるほど、そういうことだったのか」と納得しました。

創世記に見るダイバーシティの本質

平藤 私は神話研究という立場から、聖書の中でも特に『創世記』 ※ をよく読んでいるんですが、以前、宗教学者の月本昭男先生から非常に興味深いお話を伺ったことがあります。

※創世記:古代ヘブライ語によって記された、ユダヤ教、キリスト教の聖書(旧約聖書)の冒頭部分が描かれた聖典。天地創造、アダムとイブ、ノアの箱舟、アブラハムの物語など、世界と人類の始まりからユダヤ民族の歴史を描いた、西洋文化の根幹となっている。

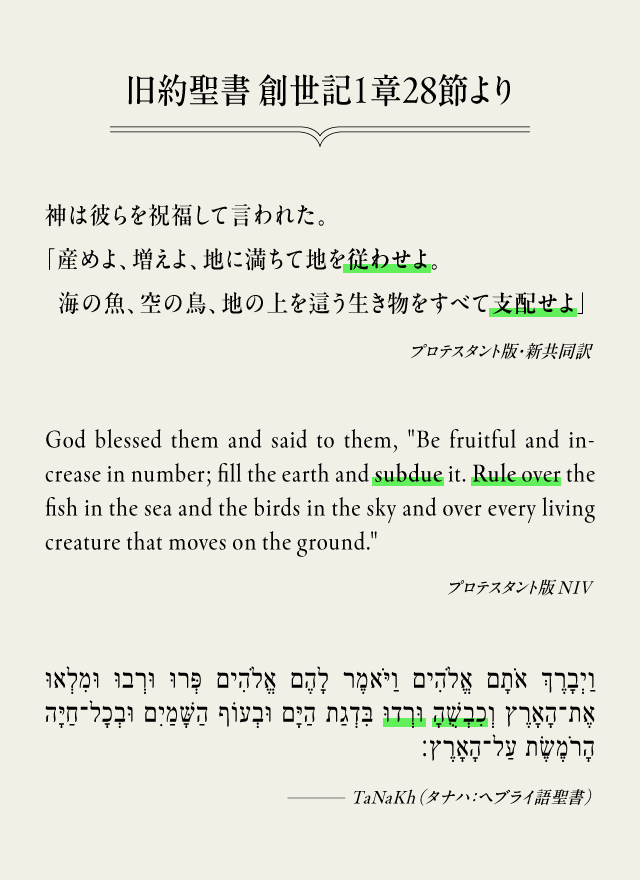

原典であるヘブライ語の創世記では、神があらゆるものを創造し、人間を創ります。そして、人間が自然界や生き物を「支配する」存在として描かれている、と日本語訳ではよく理解されてきました。しかし、月本先生は、これまでの翻訳が誤解を招く側面があると指摘されたんですね。

英語では、この「支配」というニュアンスを「subdue/rule over」という言葉で表現してきましたが、ヘブライ語の原典に立ち返ってみると、本来のニュアンスは「スチュワードシップ」(stewardship:管理責任)に近いと。つまり、神が人間に求めているのは、自然や生き物を「支配」することではなく、それらに「責任」を持つ存在として行動することだというのです。

これは現代社会、特に企業などで求められる「スチュワードシップ」という概念に通じるものがあります。私たちは、長い間、「支配してよい」「人間は他の生き物より上位にあるから好きにしてよい」と誤解を招くような読み方をしてきたのかもしれません。しかし、実際には神は「自然に対して責任を持ちなさい」と人間に託しているのですね。

奥田 たしかに日本語の創世記には「産めよ、増えよ、地に満ちて地を“従わせよ”。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて“支配せよ”」とあります。このニュアンスが誤解を招いてきましたが、私もそれは違うと思っています。

たとえば、「地を従わせよ」は、私も「地を守れ」と読み替えるべきだと思います。

創世記1章では天地創造は1週間でなされます。人間は最後の被造物として登場します。では、私は「なぜ人間が6日目に創造されたのか」という点に注目しています。

なぜ人間が6日目に創られたのか。それは、人間が他の被造物なしでは生きていけないからです。1日目から5日目までの創造がすべてがそろって初めて、人間は生きることができる。これは人間の「弱さ」、あるいは「非自立性」が示されていると思います。

これを人類史の観点から見ると、ユヴァル・ノア・ハラリは「ネアンデルタール人の方が強かったにもかかわらず滅びた。一方、弱いホモ・サピエンスが生き延びた」と指摘しています。もし「弱肉強食」が真実なら、ライオンのような強い生物が地球を支配しているはずですが、実際にはウサギのような弱い生物が世界中で繁栄しています。

つまり「弱肉強食」が事実ではなく「弱者共存」が歴史的事実なのだと思います。

宗教もダイバーシティ、インクルージョンの本質は「弱さ」、あるいは「弱さの共有」にあると思います。企業社会では「成長」や「強さ」が求められますが、人類史的な観点や宗教的視点から見ると、「弱い者が栄える」ことこそが大切な真理なのかもしれません。

地球や自然を大切にしないと滅びてしまう。山を削り、海を埋め立てることで一時的な利益を得ても、長期的には破滅を招く。そうした発想の転換を促すのが宗教の役割だと考えています。

柳原 今までのお話を聞きながら、非常に深く考えさせられました。その上で、企業社会の中で働く人たちの場合、D&Iと利益の間でジレンマを感じることが少なくありません。D&Iを深く理解して居心地のよい会社を作っても、利益を追求できなければ解散せざるを得ない。

企業が持つ営利企業という側面と、社会の共同体としての側面に引き裂かれているジレンマについて、私たちはどう考え、どのように取り組むべきでしょうか。

奥田 先日、思想家の内田樹さんと話していて、「最近奥田さんは『程度』という言葉をよく使うね」と言われました。「奥田さんは(教会や困窮者支援などの)現場にいるからこそ、原理主義的な考え方が通じないことを知っている。それが『程度』という考え方につながっている」と。

支援現場では「本来こうあるべきだ」と言っても、そうはならないことの方が多い。こちらの想定を超える個々人の現実を目の当たりにします。最初は「信じられない」と言うことが多かったのですが40年近く現場にいると「そんなことぐらいあるだろう」と言えるようになる。そういう柔軟さは必然として身につきます。

たとえば、利益を優先して働きすぎると社員が燃え尽きてしまい、逆に社員を守ることばかりを考えると利益が上がらず給料が払えなくなる。こうしたジレンマは「どちらが正しいか」と二元論的に考えるのではなく、「程度」の問題としてとらえるべきです。

環境負荷を完全になくすために原始時代に戻るわけにはいかないですよね。電気や石油を使いながら、どこまで環境負荷を抑えられるかを模索する。それが「程度」の問題です。そして、この「程度」の調整こそが「寄りあい」ですよ。

私が『伴走型支援』という本の中で「ごまかしの支援」と書いたのも、こうした考えからです。従来の支援は、「問題解決」を目的にして「答えは1つ」と考えていました。だけど、支援を受ける側にも支援する側にも、その硬直した発想が負担をかけていました。

本来、支援は「解決」を目的とするのではなく、相手が立ち直る時を待つプロセスなんですね。

宗教的に言えば、その人が再び立ち上がる「時」が来ていないだけの話です。どんなによいサポートをしても、本人がその気にならなければ意味がない。だから、二項対立のどちらかに陥らずに、「程度」の問題で悩みながら「つながり続ける」ことが大切です。それが多くの組織に今必要であると思います。

悩みのない組織を作ろうとすれば、それは全体主義 ※ になってしまいますよ。

※全体主義:個人の自由や権利を抑圧し、国家や指導者が社会のあらゆる面(政治、経済、文化、思想、教育、私生活)を完全に支配・統制する政治体制のこと。20世紀のナチス・ドイツやスターリン時代のソ連などに代表される一党支配と独裁的指導者による権力の集中が特徴。

平藤 デルフォイ神殿という古代ギリシャ最大の聖地だった場所があります。そこではアポロンという神が神託を下し、その言葉は絶対に間違えないとされていました。そのため、ギリシャ中から人々が神託を聞きに集まってきたんです。

このデルフォイには、ギリシャの賢人たちが捧げた3つの格言があります。それが「汝自身を知れ」「度を越すな」「保証は身の破滅」です。授業で神話の話をする際によくこの3つを挙げるのですが、現代にも通じる考え方だと感じます。

「度を越すな」は、まさに奥田さんがおっしゃった「程度」が重要だという話と通じます。「汝自身を知れ」は、「あなたは神ではなく人間なのだから、自分の限界を知るべきだ」という意味です。そして「保証は身の破滅」とは、「絶対にこうする」と断言することの危険性を指摘しています。人間には限界があり、未来を保証することはできない。そのことで自分の首を絞めてしまうという警告です。

こうした格言を考えると、やはり人間の本質は今も昔も変わっていないのだと思います。能力が大きく進化したわけでもありません。こうしたデルフォイの格言を思い出しながら、奥田さんのお話を伺っていて、あらためてその普遍性を感じました。

柳原 この3つの格言が響く経営者は多いと思います。どうしても、事業を進める上で強くあらないといけないと自分を鼓舞した結果、精神的に追い込まれてしまうケースがあります。

未来を思い描くビジョナリーな視点も持ちつつも、予測と結果に差が出てきたときに「絶対こうしなければならない」と無理に自分を追い込まないことが自分自身にも持続可能な事業運営にも大事ですね。

柳原 お話を伺って、ビジョンを持つこと、抽象的な目的を恐れないことの大切さを考えさせられました。たとえば「居心地のいい会社を作りましょう」という目標を掲げると、少し古い会社のイメージを持たれるかもしれません。でも、その標語を発すること自体に価値があると感じます。

もしそれを数値化しようとすると、数値が目的化してしまう。だからこそ「居心地がいい」という目的をゴールに掲げ、それを目指すために「この取り組みをやってみよう」と議論を展開する勇気が必要なんでしょうね。

奥田 アウトプット(出力・目標)とアウトカム(成果・目的)の違いを自覚することです。この違いを意識せずにアウトプットばかりに振り回されると、本当に大切なものを見失ってしまいます。

たとえば、20年間引きこもっていた人が私たちの支援を受けて、3年後に就職したとします。その場合、個人の支援計画として「就職」がアウトプットですから「問題解決」ということになります。目標を達成したわけです。

だけど、アウトカムの視点から見ると、就職は「新たな苦難の始まり」でもあります。つまり、この人はそれで幸せになったのかという視点が重要になります。そもそもこの人が20年間、部屋に鍵をかけて生き延びてきたこと自体が大きな意味があります。

引きこもりの要因と自殺の要因はほぼかぶっています。彼は20年前死んでいても不思議ではなかった。しかし、彼は「生き延びた」わけです。「よくがんばりましたね」と言うところから始めなければいけません。

企業も同じじゃないですか。アウトプットだけに注目すると、業績が伸びてもみんなが疲弊して終わってしまったら、元も子もない。戦争に勝ったけれど、国が滅びたという例は、世界史にいくらでもあります。それと同じように、目の前の目標を達成することだけを目指すと本当の目的を見失い全体を損なう結果になりかねない。

アウトカムとしての目的というのは、自分たちが普遍的に大事にしたいもののことです。

ただ、近代社会が目指してきた経済成長のような「縦の成長」は、明らかに行き詰まっています。これからの社会は、「縦の成長」だけではなく「横の成長」が大切だと思います。

人間だけでなく自然環境も含めて、弱い他者、小さな他者との出会いやつながり、物語を紡ぐことが、新しい価値を生む基盤になる。今日のお話を通じて、多様性や包摂とは「横の成長」のことだとあらためて実感しました。

平藤 私たちの生きる社会は、神話を生み出した古代に比べれば、はるかに複雑になっていますし、持ちうる情報量も格段に違います。

しかし、人間を生物として考えると、古代の人々と比べて知的能力も心の動きもすぐれているわけではありません。弱い他者、小さな他者はいつの時代もいて、どの神話にも登場します。

豊かさとはなんなのか、成長するとはどういうことなのか。いつの時代もある問いでしょう。その問いに向き合うとき、神話などの古典は、変わらない人間の姿や、こうありたいと思うような姿を示してくれます。

縦でも横でも、成長には裾野が必要です。神話や聖書など、古典を振り返る余裕は、裾野を広げることになります。

多様性や包摂といった現代的な課題について考える中でも、私たちが歩んできた歴史が持つ知恵や教訓から、貴重な示唆を得られることができます。異なる文化や価値観を受け入れることが、実は日本の伝統とも深く結びついていると知ると、私たちが、異なる背景や考え方を持つ人々との心を通わせることにつながっていくと思います。

それは、これからの時代において、単に他者を尊重することにとどまらず、私たち自身が「新たな視点」を得るための重要な過程でもあります。

次回は7/21公開。「誤解だらけの日本人の死生観。医療人類学・医師と神道学者が語る「生き方」のヒント」>>

| 1 | 2 | 3 |

(制作:News Picks Brand Design 編集:中島洋一 執筆:斎藤哲也 撮影:吉田和生 デザイン:本多ことこ)