たとえば、工場や企業が特定の場所に集積するのはなぜか。なぜある地域は発展し、別の地域は衰退するのか。このような問いを掲げて、人間の経済活動を地理的な視点から研究する。それが経済地理学だ。

國學院大學経済学部教授の山本健太さんは、こうした経済地理学を専門としながらも、ほぼ一貫して企業ではなく「人」に注目して研究を続けてきた。対象としてきた「人」も劇団員やアニメーター、美容師など、非常にユニークだ。

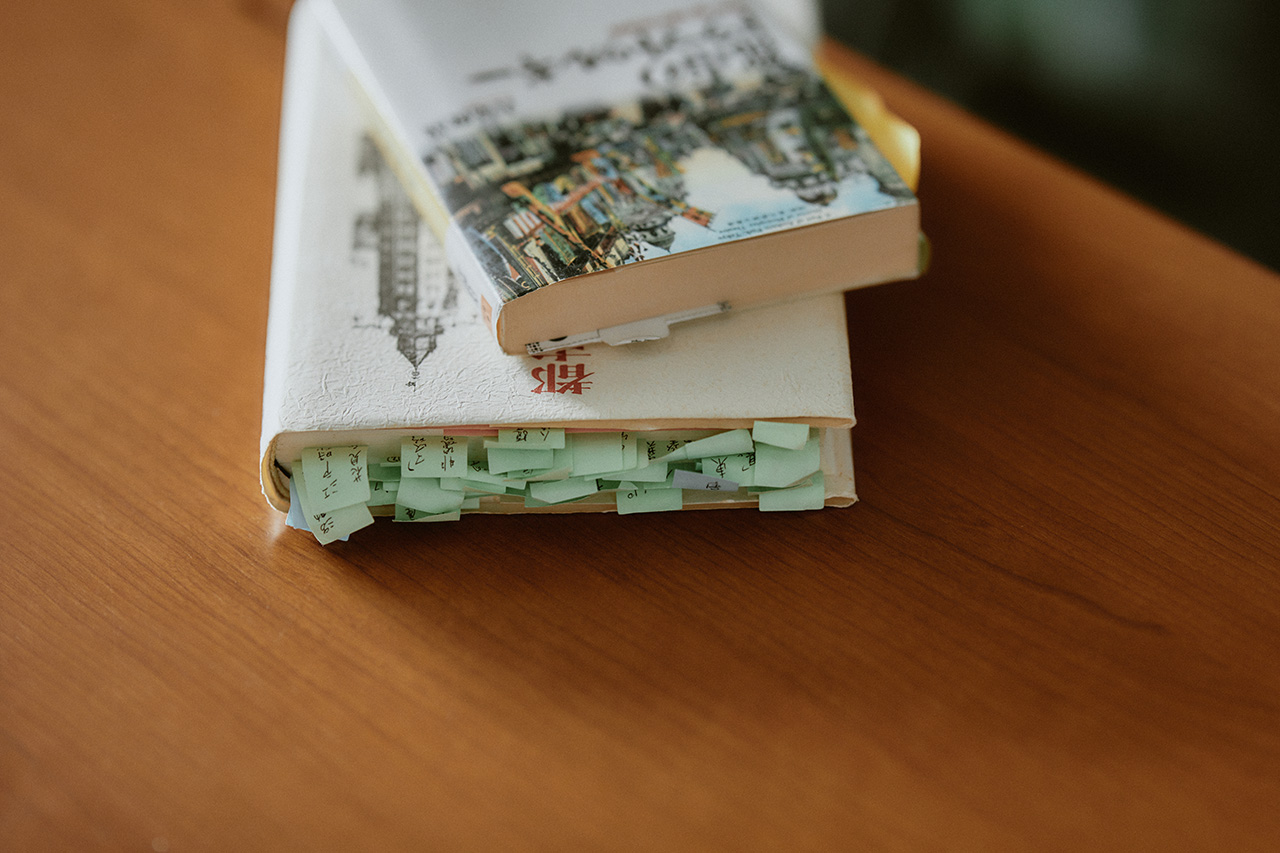

山本さんがこのような視点を持ち得たのには、若かりしころに出会ったある本が大きく影響しているという。昭和61(1987)年出版の『都市のドラマトゥルギー』(弘文堂)。社会学者・吉見俊哉さん(東京大学名誉教授。國學院大学観光まちづくり学部教授)が修士論文「現代都市の意味空間━━浅草・銀座・新宿・渋谷」をベースに、都市論を展開した一冊だ。

今回は山本さんへのインタビューから、「読む」にまつわる二つの問いについて考えてみたい。一つは、企業ではなく「人」から経済、あるいは都市空間を読み解くとはどういうことなのか。もう一つは、人生を変えるレベルの大きな発想の転換をもたらす「読む」とは、どうしたら実現できるものなのか。

『都市のドラマトゥルギー』の衝撃

━━影響を受けた本として『都市のドラマトゥルギー』を挙げていただきました。どんな本なのか、山本先生の視点から概説していただけますか?

この本は、都市の盛り場論の一つだと言えます。

盛り場とは何か。いろいろな分野で、いろいろな定義がなされています。私が専門とする地理学の世界だと、お店の集積として捉えられます。物理的な空間があり、そこにどんなコンテンツ、つまりお店が入っているかという迫り方をします。

一方、『ドラマトゥルギー』では、どちらかというと人に焦点が当てられています。そこに集まるのはどういう人たちで、どういう振る舞いをするのか。渋谷には渋谷の、新宿には新宿の作法があり、人々はその作法に応じたファッションをし、作法に応じた消費行動をとる。それを著者は「演じる」と表現するのですが、そういう一般大衆の行動の総合体、それが盛り場になるというイメージで語られています。

━━「人々の行動の総体が盛り場を作る」とはどういうことか、未読の人に向けて詳しく教えてください。

この本は江戸、そして東京が発展していく中で盛り場なるもの、要するに市井の人々が集まって何か活動をする、その中心がどのように移り変わっていったのかを書いています。戦前は浅草から銀座へ。戦後は新宿から渋谷へ。ここでは例として後者を取り上げてみましょう。

1950年代半ばから70年代前半にかけての高度経済成長期は、地方から東京へとたくさんの人がやってきて、西郊外に住むようになります。そのターミナル駅として浮上するのが新宿です。特に新宿の東側には労働者が集まり、飲屋街などもできていきます。60年代後半からは「政治の季節」とも呼ばれ、社会運動が活発化しました。その流れに呼応するように、唐十郎などの演劇人があのあたりで演劇をやり、政治的なプロパガンダを発信するようになります。

けれども「政治の季節」は結局のところ失敗に終わります。新宿にいた若者たちも、だんだんと年齢が上がっていく。60年に公示された副都心計画のもと、周囲に高層ビルが建ちはじめ、オフィス街になっていきます。新宿は次第に明るく、綺麗になり、混沌としていた盛り場の空間はなくなっていく。そうするとまた新しい盛り場が必要になります。そうして出てくるのが渋谷です。

渋谷に来て「演じて」いた人たちとは誰か。労働者ではあるのですが、新宿の労働者が主に男性だったのに対して、渋谷のそれはOLです。世の中がだんだんと明るくなっていく中で、政治は裏へと後退し、商業主義的なものが表に出てきます。丸井、そして東急と西武の開発戦争が渋谷の街をリードしていきます。

当時の西武=パルコのキャッチフレーズ「すれ違う人が美しいー渋谷ー公園通り」。これこそまさに、吉見先生がこの本で言っていることそのものです。「すれ違う人」、つまり街にいる人自身が主人公。その街の作法に則って、渋谷であればファッショナブルに着飾って、街を闊歩する。そのことが盛り場を、街を作っていくということです。

企業ではなく「人」を中心に都市空間を考える

━━「人に焦点を当てる」というのは、当時まったく新しい考え方だったのでしょうか?

私自身は社会学が専門ではないから、学術的インパクトについてまではわかりません。ですが、少なくとも経済地理学の分野で「人を中心に考える」というのはなかったように思います。

私の専門は経済地理学です。経済地理では、人というより企業行動で空間を捉えていきます。企業がどうしてある場所に集積していくのか、というように。

企業が特定の場所に集まるのは、当然それだけのメリットがあるからです。企業間の取引がしやすい、大量輸送が可能になる、など。その中には、労働者という存在も確かにいます。同じ産業の企業が集積することにより、労働者のクオリティが上がるとされています。

また、1990年代ころまでに「文化論的転回」といって、文化的な要素も経済活動に影響を及ぼすという議論が出てきます。しかしそれでもなお「労働者一人一人の行動で街が作られる」という視点はなかったと思います。

私自身は大学院で経済地理学を学んできましたので、この本を読んで、ものすごく大きな衝撃を受けました。これ以降、私の研究視点が変わったのは間違いないように思います。

━━どのように変わったのですか?

企業よりも、労働者の行動に興味を持つようになりました。労働者の行動によっていかに空間が形成されるか、という研究ばかりをやっています。

たとえば演劇の論文では「街を訪れる人がどのように劇場あるいは文化施設を渡り歩き、はしごしていくのか」「訪れる人というのはどういう人なのか」ということを論じました。劇団員に焦点を当てた別の論文でも「どういう人たちが演じているのか」「なぜ東京で演劇をやるのか」というところに迫っています。

また、大学院時代はずっとアニメ産業の研究をしていましたが、院を出てからは産業というより、アニメ産業に携わる労働者に注目するようになりました。「どのように仕事を見つけ、どのようにしてキャリアを積んでいくのか」。あるいは「どのようにして原画を作る技術を習得していくのか」。労働者一人一人の行動から見ていくという研究にシフトしています。

街から街へ。文化の伝承者としての美容師

さらに、最近は美容師を対象にした研究にも力を入れています。

美容師はなぜ東京を志向するのか。東京の中でどのようにキャリアを形成し、動いていくのか。独立するのか、それともずっと従業員として過ごすのか。こうした労働者の動きから都市空間の特徴を見ていきます。

━━そこからどのようなことがわかりますか?

たとえば、表参道や青山、代官山、恵比寿というのは美容師のホットスポットです。あのあたりがホットスポットになるのはなぜでしょうか。専門学校を出て働き始める若い美容師は、なぜあのあたりでキャリアをスタートさせたがるのでしょうか。

長いキャリアの中では、ライフステージの変化、結婚や出産などによって独立する選択をとることがあります。キャリアを積めば自分のセンスも変わりますし、お客さんの年齢も上がっていく。それに合わせて、ずっと都心で働くのではなく、少しずつ郊外に移動していきます。たとえば、自由が丘とか立川といったあたりに自分の店を構える。場合によっては東京を離れ、地方に行くかもしれません。

その際には激戦区、「表参道で何年働いた」「どこどこの店で働いていた」ということがブランドを作ります。そうしたブランドがあった方がお客さんも来てくれる。ですから、初期はやはりそういう場所でキャリアを積みたいと考えるわけです。

━━はい、そこまではわかります。

都市開発論の巨匠、ジョン・フリードマンは、著書の中で「都市というのは経済と文化の発信基地である」と言っています。このうち、都市が「経済」の発信基地であるというのはわかりやすい。世界的な大都市にはだいたい大企業の本社があります。そこから上位下達で地方の支所、支店、営業所へと指令が落ちていく。経済が伝播していく構造というのはおおよそそういったものです。けれども、一方の「文化」がどのようにして伝播していくのかというのは、わかりにくい。

メディアがこぞって取り上げるように、渋谷が文化的側面でみんなの憧れだというのはもちろんわかります。そして、地方都市の渋谷化という話もあります。大体の地方都市では、マルイがあり、ツタヤがあり、スタバがありという渋谷化現象が起きている。ですから、確かに渋谷から地方へと文化は伝播しているのですが、それは一体どのようにして起きているのか。

私が考えるに、それは文化を持ち込む「人」がいるからです。

━━なるほど、話が見えてきました。つまり、先ほどの美容師こそ文化を持ち込む人ということ?

そうです。表参道でキャリアを積んだ人が、たとえば自由が丘に自分の店を構えたとします。そうすると、表参道の当時の技術が自由が丘に伝播していく。すなわち、都市文化が伝播していくことになります。

この研究はコロナ禍に始めました。コロナが騒がれた当時、世の中には「全部オンラインで済むのではないか」という雰囲気がありました。しかし、美容師というのは絶対に人に触れなくてはならない特殊な職業です。つまり、彼らの動きというのは確実に地理的なんです。この人たちは地理的にきっと面白いことをやっているに違いない。そう思いました。

なおかつ、美容師はものすごく多いです。美容院の数はコンビニや信号機よりも多いとされています。だとすると、この人たちの動きが都市に影響を及ぼさないわけがない。その意味で、彼らは間違いなく文化を伝承し、街を作る人たちなんです。

労働者の一人ひとりには大きな力はないかもしれません。ですが、マスで集まればそれが流行を作り、世界を作る。空間、都市、文化を作っている。労働者一人ひとりが文化の担い手なのである。今はそういう視点で研究しています。そして、その原点はやはり『ドラマトゥルギー』にあるという気がしています。

時間を惜しむな。本は読んだ分だけ賢くなれる

━━『ドラマトゥルギー』とはどのような形で出会ったのですか?

私は東北大で博士号を取った後、東大の駒場キャンパスで1年半研究員をやっていた時期がありました。そのときに同室だった人に「せっかくだから一緒に面白い研究やらない?」と誘われて、メインの研究とは別に、演劇の研究を共同で始めることになりました。

その方にすすめていただいたんです。「この本、読んでみる?」と。

━━自分で手に取ったわけではなく、ある種偶然によるものだった。

世の中にはこれだけたくさんの本があります。それゆえ、出会えるかどうかというのは偶然性によるところが大きいと思います。それを「運命」と言ってしまうと気持ち悪いですが。

━━偶然出会った本が人生を変える発想の転換をもたらしたんですから。運命的と言いたくもなる。

一緒に研究しようと声をかけてくれたその人の専門は社会地理学。ですから、私からすると他分野なんです。もちろん、特定の分野をずっと掘り下げることも大事だとは思います。ですが、他分野にまで視野を広げて乱読することも、時には大事ではないかと。

━━偶然出会ったその本に反応できるかどうかも、人によって違いそうですが。

そもそも私には、ここにいる理由がいまだによくわからないところがあるんです。地理学で博士号(理学)を取った理由がよくわからない。もともと私がやりたかったのは考古学なんですよ。

でも、大学受験に失敗し、師事しようとした先生の転籍や退官も重なり……。途方に暮れていたところに「僕のところに来るかい?」と声をかけてくれたのがたまたま地理学の先生だったんです。

その後も自分のキャリア選択は、常に自分の預かり知らぬところで決まっていきました。その意味では、自分の興味関心は経済地理学にだけあったわけではありませんでした。

━━分野外に視野を広げる素地があったと。

結構いろいろな本を好き嫌いなく読んできましたね。東浩紀の『動物化するポストモダン』『ゲーム的リアリズムの誕生』、大塚英志の『物語消費論』あたりは大学院に入ってすぐに読み、ものの考え方をだいぶ揺さぶられました。

そういう本も「研究に役に立てよう」という明確な理由があって手に取ったわけではありません。当時はアニメ産業の研究を始めようというときで「なにかヒントはないかな」と探っていたところはありましたが。「オタクってなんだろう」「今の消費の仕方はどうなっているのかな」。そのあたりからポストモダン論にハマっていきました。そして、そうした知識、感覚、考え方が今に生きている。それは経済地理学の本だけを読んでいたらわからなかったものだと思います。

最近の学生は「論文を探せ」といっても探せないところがあります。自分のテーマにぴったりのものしか見つけられない。ドンピシャのものがないから「見つからない」と言うんです。でも、最初からドンピシャのものなど見つかるわけがないですよね。私からすると、ちょっとでもかすっていたら「読んでみたら?」と思う。ちょっとでもかすっていれば、なにかしらの関係があるのではないかと考える。

そして、経験を積むとその精度は上がっていきます。「おそらくこのあたりは関係があるぞ」「これは多分使える論文だから読んだ方がいい」。そういうことが嗅覚でわかるようになります。当然、経験のない学生にそんな嗅覚はありません。ドンピシャでないと「論文として使えない」「読むだけ無駄だ」と思い、手にすら取らないというのは、もったいないですよ。それではいつまで経っても嗅覚なんて鍛えられない。

━━最近流行りの「タイパ」の話を連想してしまいますね。

「読む」というのは絶対に時間のかかる作業です。それを惜しんでしまっているのかな。でも、そうではないでしょう。本というのは、読んだ分だけ賢くなれるものなのだから。「質より量」「考えるより前にやれ」「読めよ!」という話ではないでしょうか。

執筆:鈴木陸夫/撮影:本永創太/編集:日向コイケ(Huuuu)

山本 健太

研究分野

経済地理学、都市地理学

論文

東京における美容師のキャリアパス(2024/03/15)

東京都におけるヘアサロンの集積と特徴―検索・予約サイト掲載情報の分析から―(2022/05/01)