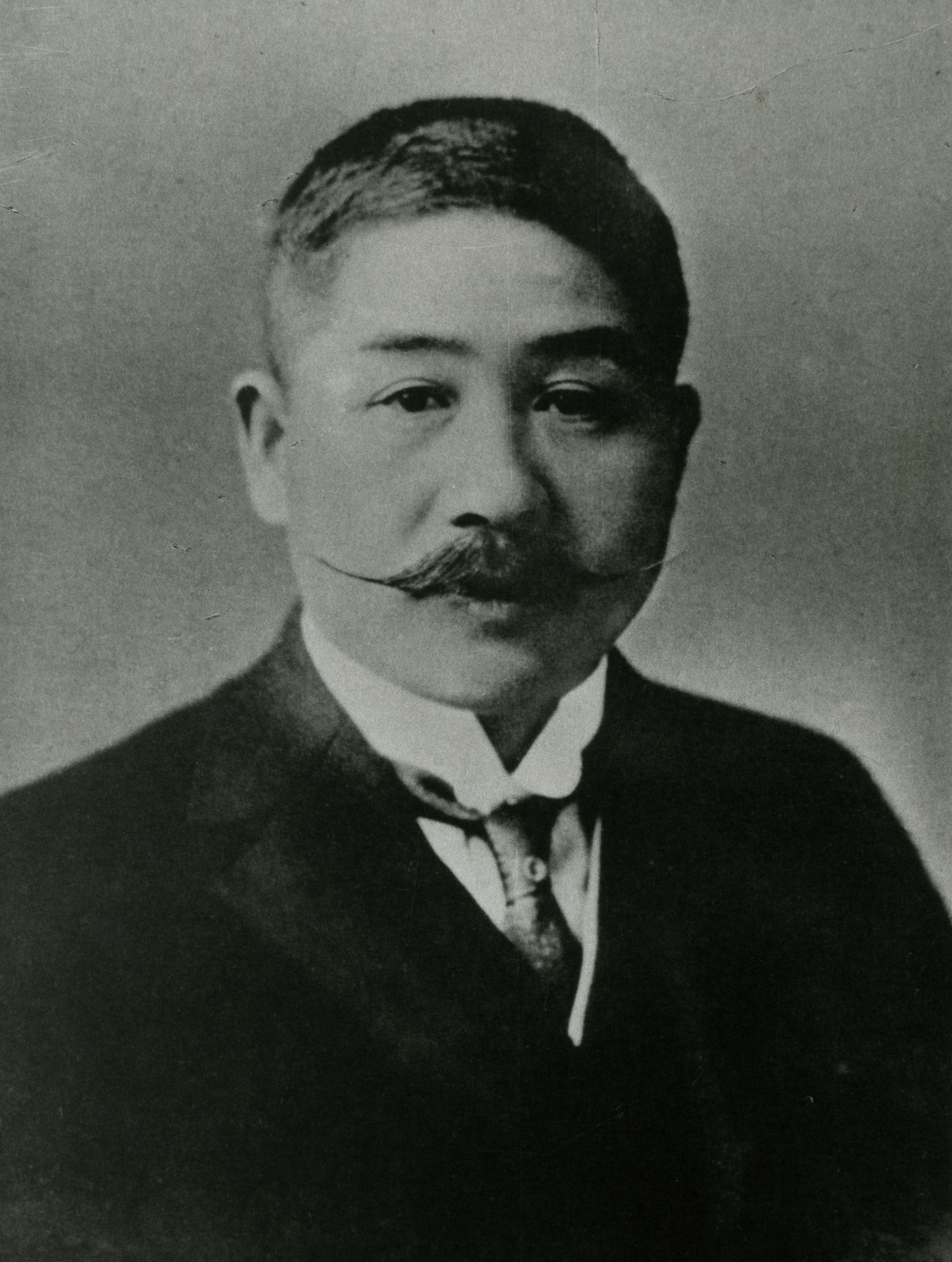

院友(國學院大學卒業生)初の学長であった河野省三〔明治15年(1882)―昭和38年(1963)〕は、近世以来の国学を基盤として本学の研究・教育の発展に寄与した人物である。和装本だけで4500余りある旧蔵資料は河野の広範な学問関心を示しており、河野の没後、本学へ寄贈された。現在では「河野省三博士記念文庫」として本学図書館に収蔵され、日本文化研究における貴重な資料として、研究・教育活動に供されている。

院友初の学長であった河野省三

河野は、国学者の事績研究を軸として、中世から近代にかけての神道教化活動の史的展開を研究する一方、現任の神職として、神社への信仰を背景とした国民道徳を論じた。なかでも、神道思想や国民道徳の研究を通じて日本の国体(国柄)を考究し、それを追求する学問を国学として位置付けていた。さらには、荷田春満以来の国学者が道義・文学・史学・制度の多方面で行った古典研究を鑑みて、国学には「国語・国文・和歌・国史・法制・故事・神道」の学習が必須であり、「案ずるに、国学は、一の古典教育説」として研究・教育両面の意義を説いた。

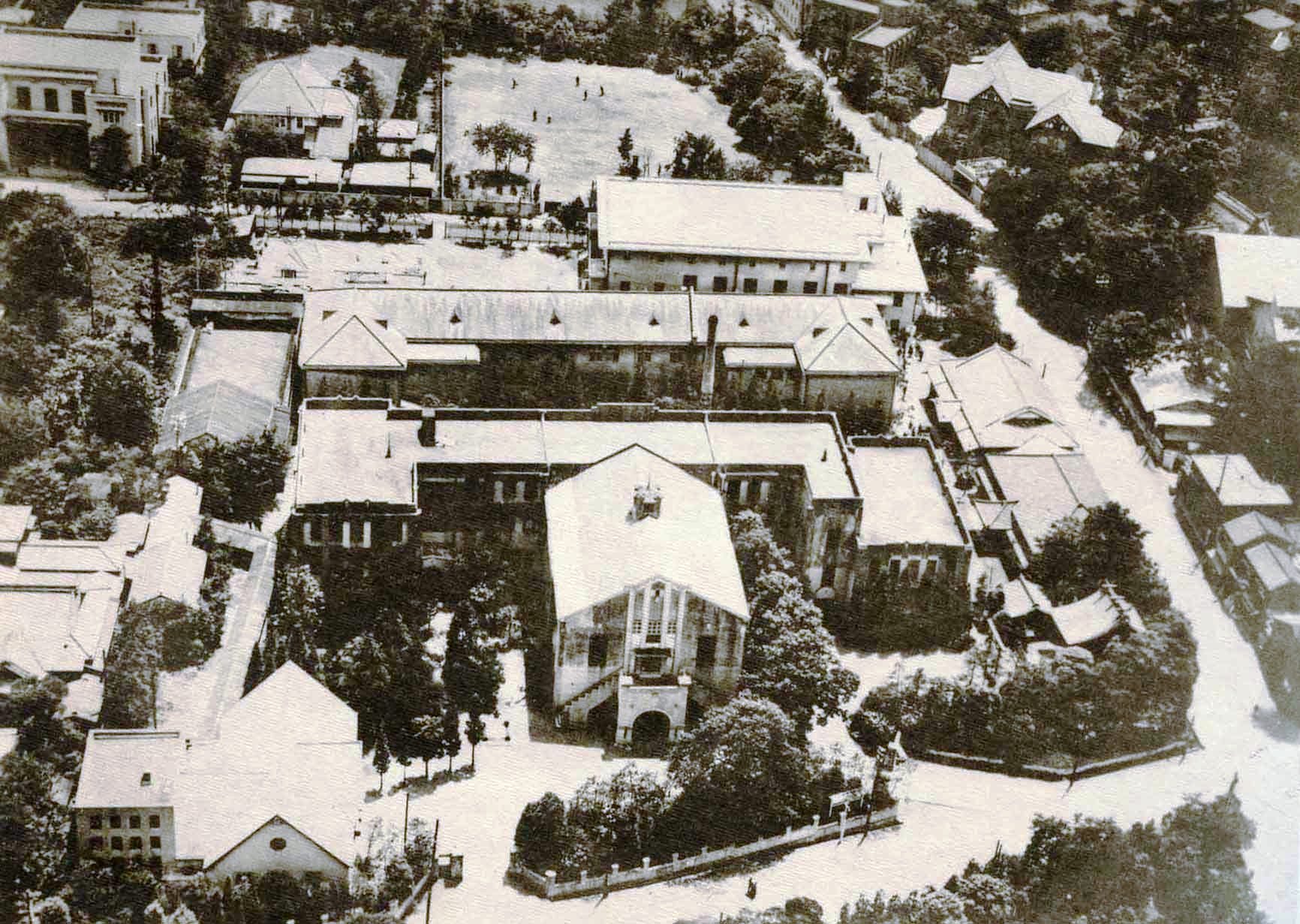

昭和前期の渋谷校舎

国学を基盤とした河野の研究・教育への視点は、まさに「河野省三博士記念文庫」に収蔵される資料に反映されている。このような学術資産を調査・研究し、教育へ活用していくことは、本学固有の「学問ノ道」を実践的に継承・発展させていくことになるであろう。学報連載コラム「学問の道」(第2回)