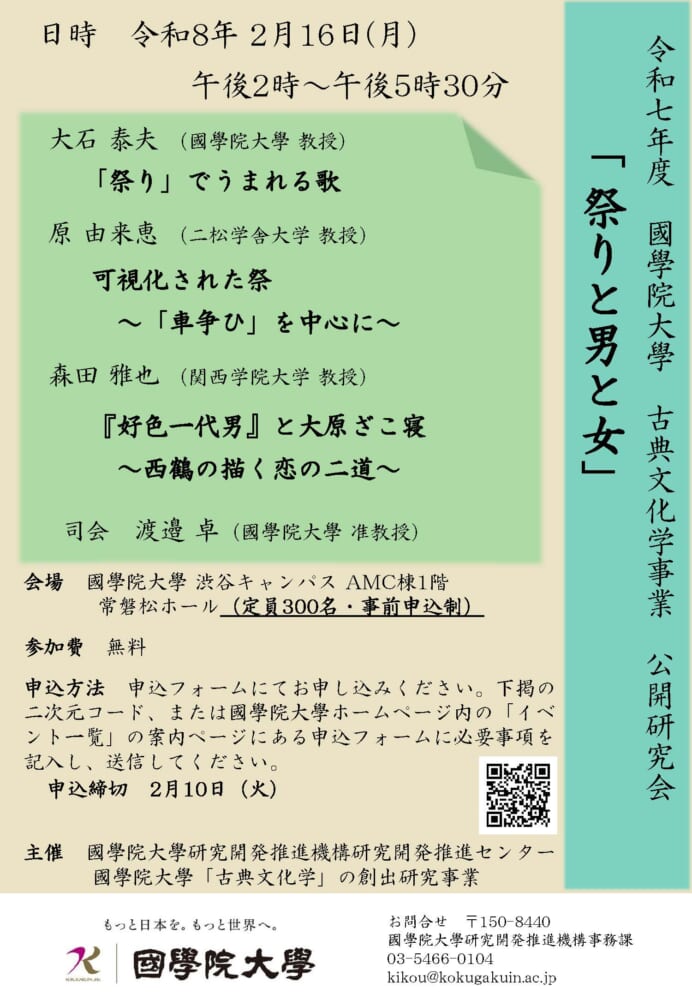

明治27(1894)年の創刊当初の『國學院雑誌』の誌面は、国史・国文にかかわる手堅い議論弁説を掲載する[論説]、新生面ある思想に基づいた学説を開陳する[講述]、和漢英の名文の批評と解釈の[評釈]、国史・国文、国体についての論説・考証、諸種の解題を設けた[雑録]、教育従事者らの質疑と答弁の[応問]、学界動向や新聞報道の議論、新刊情報を載せた[彙報]、全国から寄せられた和歌文章と新体歌を紹介する[詞林]などで構成されていた。

このうち、いわゆる署名原稿は[論説][講述][評釈][雑録]で、その執筆者の多くは当時の國學院関係者-とくに教鞭を執った人たち-であった。ここからは明治20年代後半における國學院の学問的雰囲気の一斑を窺うことができよう。

例えば、明治27年11月から28年10月にいたる第1巻の執筆者は全12冊で23名におよび、執筆回数としては国学者・国語学者として著名な物集高見や教育学関連の湯本武比古の掲載数が群を抜いて多く、次に小説家坪内雄蔵(逍遙)の英文にかんする[評釈]連載が続くものの、それ以外にも国学者にして日本史にも通暁した小中村清矩、国史学・国文学の萩野由之、宣長の曽孫にして国学者の本居豊穎、本邦有職故実の草分け関根正直、古典学の提唱者小中村義象、歌人にして国文学者の落合直文、有職故実の松本愛重らはそれぞれ複数回にわたり筆を執っている。また第1巻中では一度の寄稿ながら国学者今泉定助、さらに後期水戸学の史学者で栗田寛、[評釈]で漢文を連載で講じた川田剛らもいた。その他、坂正臣・杉浦重剛・芳賀矢一・三上参次らのちに國學院の教学運営の支柱となった人物の姿もみえる。

ここで注目したいのは物集、両小中村、萩野、本居、関根、落合、松本、今泉らの存在で、かれらには旧東京大学附属古典講習科に由縁をもつという共通点を指摘できることである。

古典講習科は、明治維新以降、和漢書研究者らがしだいにアカデミアにおける立ち位置を失いつつあった状況に学問的後継者難を予見した加藤弘之同大総理が、その育成機関として明治15年に設置した。

同科は6年余の短期で廃止となったが、創刊当初の『國學院雑誌』の筆陣はまさにかつて古典講習科で教鞭を執り、またその講筵(こうえん)に列した人びとによって彩られていた。折しも、この頃、国学者界隈においては学会の組織や結社の結成をみ、各種研究雑誌(本学における『日本文学』『皇典講究所講演』など)の刊行がすすんでいた。

すなわち、創刊当初の『國學院雑誌』の筆陣からは、翻って明治20年代後半の國學院がこれら和漢書研究者らの受け皿的存在となっていたという実態を窺うことができるのである。

東京帝国大学 法・文科大学(絵葉書資料館蔵)

※國學院雑誌について

※学報連載コラム「学問の道」(第63回)

比企 貴之

研究分野

日本中世史、神社史、神祇信仰、神社史料、伊勢神宮、石清水八幡宮

論文

伊勢神宮の中世的変容と祭主・宮司の文書(2025/03/20)

大中臣祭主の家にかんする研究余滴-名前の「親」字の読み-(2025/03/06)