「いやあ、研究者というものは、自分の興味関心のこととなると早口になっていけませんね……(笑)」と、取材の終わり頃、小田勝・文学部日本文学科教授は頭をかいた。そう冗談交じりにいうほどに、小田教授は「日本語文法の面白さ」について熱弁をふるってくれた。古典文法を中心にその魅力を伝える語り口は、思わず取材陣が「高校時代に聞きたかった……」とこぼしたほどだった。

文法嫌いも、もしかしたら好きになるかもしれない。そんな小田教授へのインタビュー、まずは導入篇となる前編を堪能してほしい。(このインタビューは令和6年9月に実施しました)

専門にしているのは日本語文法、そのなかでも特に古典文法なのですが……何よりまず、具体的にどんな面白さがあるのかを、例題的なものを示してお話ししてみましょう。学校の授業で文法アレルギーになったという方もいるかもしれませんが、文法の面白さはルールを暗記することにあるのではありません。自分で文法の仕組みを発見することにあるんです。私は、こんなに面白い世界はないと確信しています(笑)。ぜひすこし、覗いてみてください。

ひとまず、現代日本語の文法で考えてみましょう。下記の文章のカッコのなかには、「に」と「で」のどちらが入るでしょうか。

①部屋( )机がある

②部屋( )試験がある

日本語を母語とする方であれば、①は「に」、②は「で」とお答えになったのではないでしょうか。では、なぜ①は「に」、②は「で」を使うのか、その仕組みをご自身で説明できるかどうか、しばし考えてみてください。

……いかがでしょうか。普段まったく意識せずに使っている文法の仕組みを、いざ明確に説明せよといわれると、なかなか簡単にはいかないものですよね。不思議なもので、私たちは日本語文法にかんする答えは知っているのに、仕組みを知らないのです。そしてここに、文法のルールを自分で考えて発見することの面白さがあります。

今回は話を進めるために、その仕組みをお伝えしてしまいますが、①②からは、物が存在するときには「に」、出来事が存在するときは「で」を使う、という仕組みを導き出すことができます。

ではここで、古典文法のことを考えてみましょう。万葉集の最初に登場する歌に、下記のような一節があります。

この岡に菜(な)摘(つ)ます児(こ)

この岡で菜を摘んでいらっしゃるお嬢さん……というような意味なのですが、いま現代語訳をしたときに、何かお気づきになった方はいらっしゃいますでしょうか。

そうですね、現代日本語では出来事の存在場所には「で」を使うのでしたから、「この岡『で』」と私は訳しました。しかし、万葉集では「この岡『に』」となっている。

実は古典語では「で」がないのです。そして、現代日本語における「で」が表す領域も「に」が担っているのです。どうです、面白いでしょう?(笑) 私が高校時代、大野晋先生の『日本語の文法を考える』(岩波書店、1978年7月)という本に出会ったときの新鮮な驚きについては以前「教員からのメッセージ」に書いたことがありますが、今日に至るまで、こうした日本語文法の世界にひたすら魅せられています。

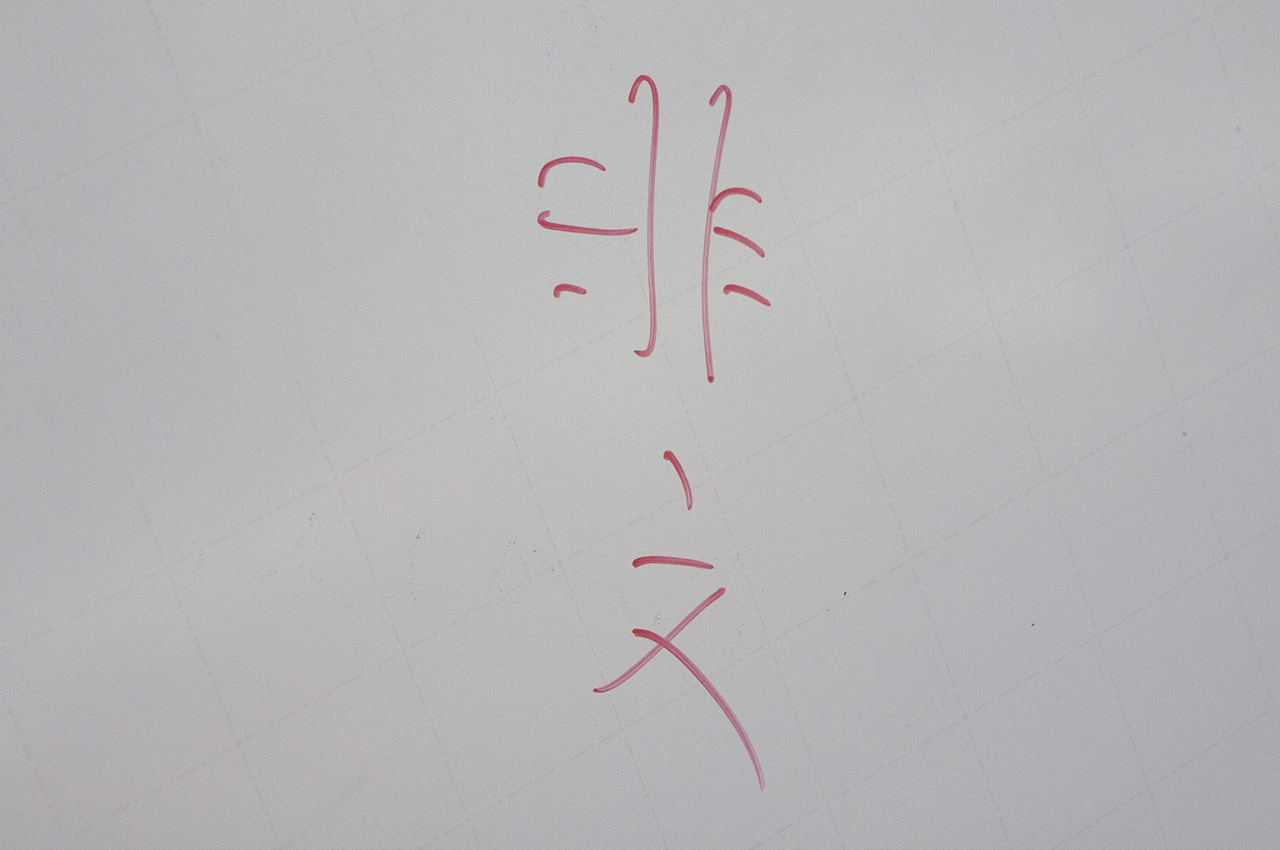

普段の作業としては、「このようにしか使えない」という文法の仕組みを、ひたすら調べて見つけていくということを繰り返していくわけです。そのときの作業のひとつとして「非文」、つまりは文法的に成立しない文をわざとつくりだして検討する、ということも行います。

たとえば、「部屋に試験がある」というような非文をつくってみる。ひとつだけつくったからといって、すぐ文法の仕組みを見つけ出すことはできません。いろいろな非文をつくり、比較検討しながらルールを見出だしていくわけです。

私は、文法は暗記するものではなくて、こうした仕組みをみんなで頭をひねりながら見つけていくものであるという点に、面白さを感じています。研究史上、未だきちんと示されていない文法の仕組みについて上手い説明を考え出すことができれば、論文が一本書けるということになります。

ほんのさわりではありますが、日本語文法研究の醍醐味を、すこし味わっていただけましたでしょうか。

私がこれまで著したもののなかに、『実例詳解 古典文法総覧』(和泉書院、2015年4月)という大部の書籍があります。インタビュー後編で詳しく申し上げるように、現在この『古典文法総覧』の「補遺稿」を版元のウェブサイトで連載しており、それらを加えた新版を準備中なのですが、いずれにしても本書の特徴は、従来の古典文法解説における項目立てを見直し、現代日本語文法書や英文法書で用いられている文法記述の枠組みと接続することでした。そのため紙面も横書きにしています。

現代日本語文法や英文法を言語学的に研究するのと同等の精度で、古典文法のことを考えていくということ。それが私の取り組みの一端なのです。

皆さんが学校であれだけ暗記させられた古典文法は、古典文を正確に読解・解釈するためのものでした。古典文に書かれていることを正確に読み解く。もちろん、それで良いのですけれども、古典語のカタチに注目してみると、言語としての古典語の面白さを認識することができます。また、古典文の正確な読解といっても、世に行われている参考書や注釈書の中には、文法の仕組みからいうと正確ではないという例も、見受けられるのです。

インタビューの後半は、もうすこし具体的な例を出しながら、文法の仕組みのもとにきちんと古典を考えるということの意味をお伝えしてみたいと思います。

後編は「古典文法の仕組みを考えると、古文に秘められた発想法を見出せる」>>

| 1 | 2 |