こんにちの『國學院雑誌』の誌面は、[論文][研究ノート][書評][講演録]などで構成されており、創刊130年の歴史に相応しい、まことに学術誌然としたラインアップとなっている。

ところが、遡ってみてみると、かつて―明治27(1894)年から昭和15(1940)年まで―の誌面には、署名原稿を載せる点は現在と同様ながら、それ以外にも詩歌を掲載した[長歌・短歌](大正14〈1925〉年まで)や新刊の情報と概要を取り上げた[新刊]、また新聞の見出しや他機関刊行の雑誌の題目などを列記した[雑誌・新聞要目]など、現在よりも多種多様なコーナーを設けた誌面構成であったらしい。

とりわけ興味深いのは、[最近世界事情][批評紹介]で、各号刊行時点における社会動静を報じるとともに、読者銘々の関心にもとづく批評なども掲載する点である。『國學院雑誌』は、人文・社会系の学術雑誌であるとともに、諸種の情報や意見の交換をおこなう論壇の場としての役割も併せ持っていたといえよう。

これら、いわゆる〝雑報〟欄には、雑報ゆえの今日的価値を見いだせる。すなわち同誌への寄稿者はおのずから本学関係者であるから、そこで開陳された世界事情や学術界・社会・政治の論評・批評は、かつての國學院大學という地場の近代教育社会史、近代政治思想史、学問史上の立ち位置を示す徴として読むことができよう。

また[彙報]欄では、当該号刊行時点の國學院大學理事会の報をはじめ、講演会などイベントの開催についてや国史学会といった学内学会での研究報告の論題・論者・概要を摘記し、院友の異動情報や訃報にいたる國學院大學内外の動静を事細かに報じる。例えば、大正12年の関東大震災(渋谷校地移転も同年)時には、発災の翌10月刊行(29巻10号)の[彙報]には、「國學院大學関係者の罹災」「今福教授の訃」「院友の被害」「院友死亡」の項を設け関係者の状況を詳細に報じる。震災関連情報は29巻11号、29巻12号、30巻1号、30巻2号と続いた。現在のようにSNSにより状況を発信・共有することのかなわない時代に、『國學院雑誌』はそれら情報のハブとしても機能したわけである。かつての『國學院雑誌』には学術誌であるとともに、同人相互の情報や自由闊達な意見を取り交わすサロンのような雰囲気が漂っていた。このようにみると78巻7号(昭和52年7月)以来常設の[談話室]は、たんなる関係者の随筆というのではなく、在りし日の『國學院雑誌』に漂った雰囲気の一端を残し伝えるものといえ、同誌の硬軟織り交ぜた個性がいまだ健在であることを物語るものといえよう。

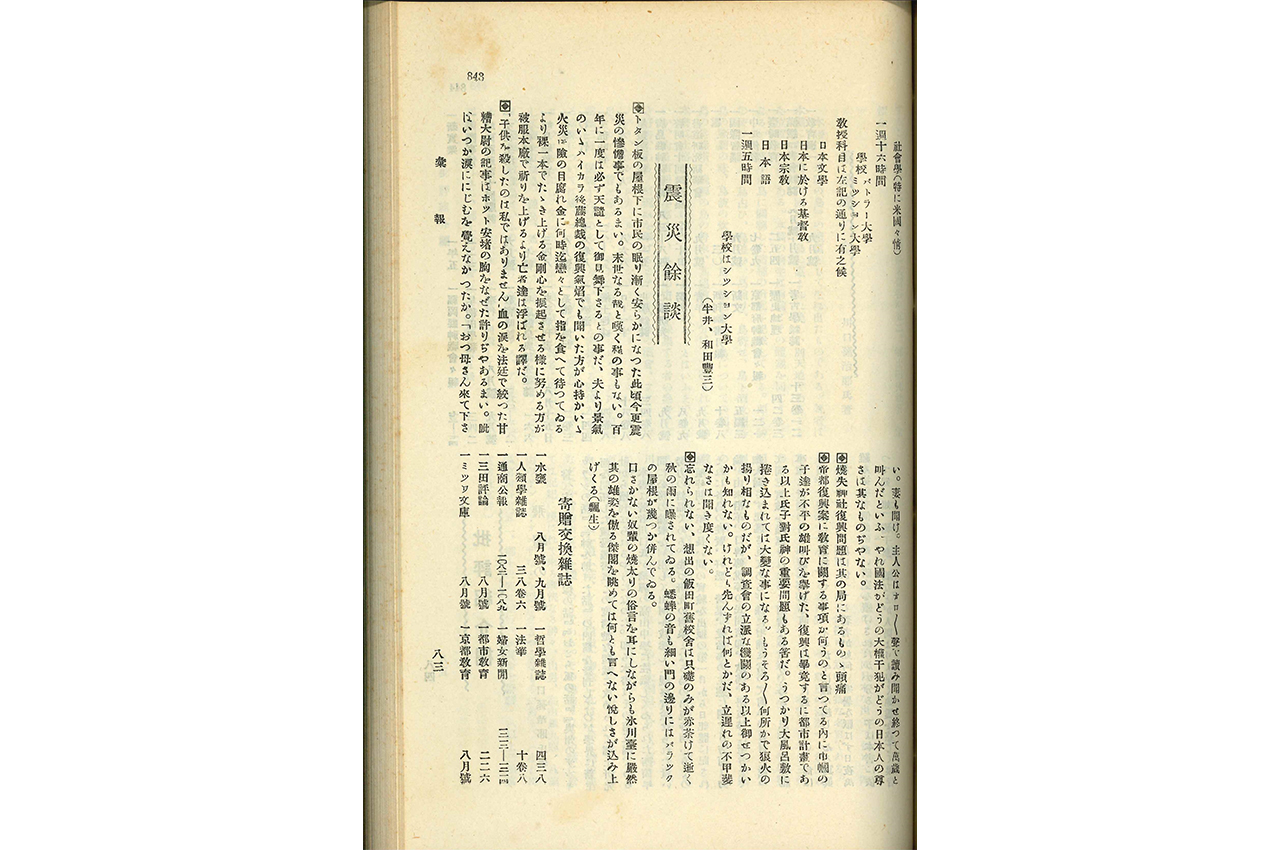

震災翌月刊行の29巻10号には、[震災余談]が特設された

※國學院雑誌について

※学報連載コラム「学問の道」(第62回)

比企 貴之

研究分野

日本中世史、神社史、神祇信仰、神社史料、伊勢神宮、石清水八幡宮

論文

伊勢神宮の中世的変容と祭主・宮司の文書(2025/03/20)

大中臣祭主の家にかんする研究余滴-名前の「親」字の読み-(2025/03/06)