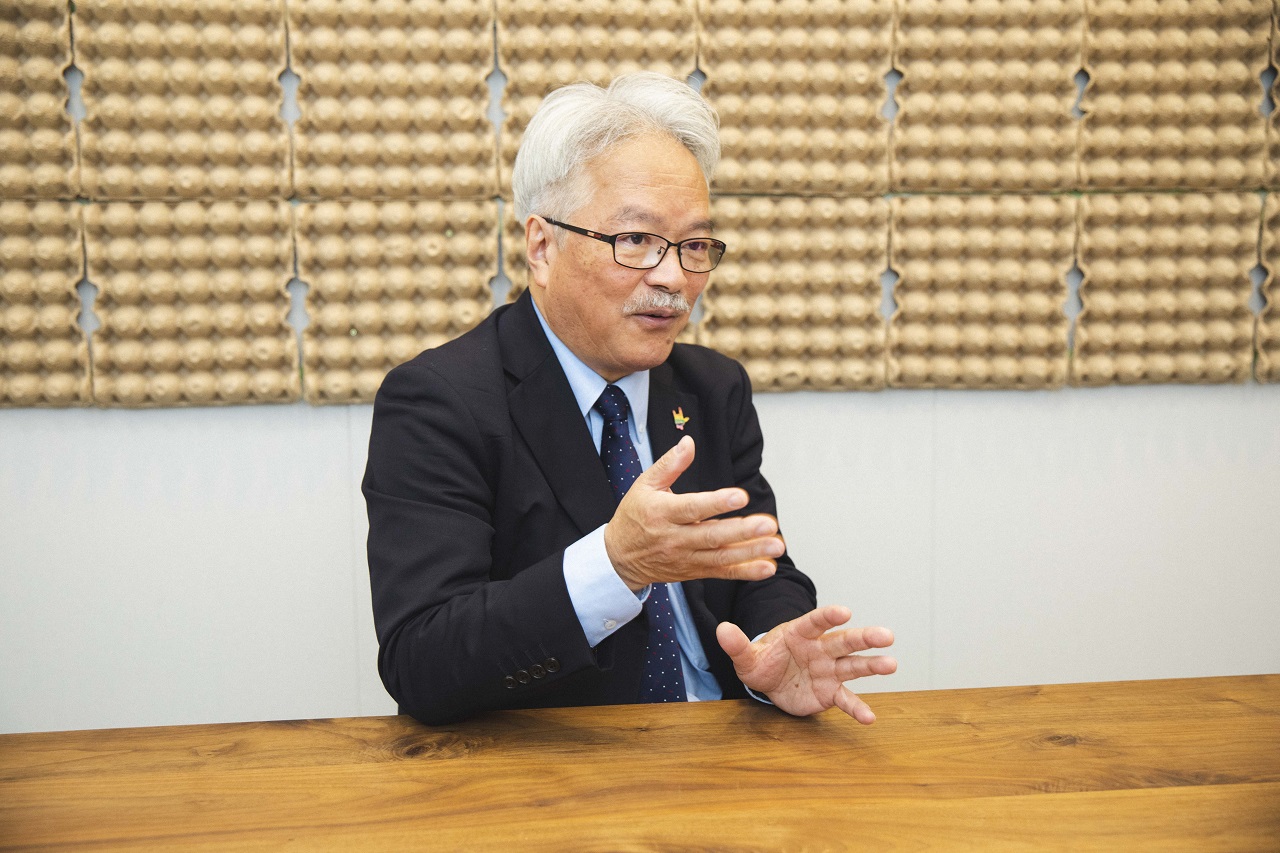

大学時代から手話でろう者と社会をつなぐサポートをしてきた森本行雄さんは、ろう学校や盲学校での教職員経験を持ち、厚生労働省公認の手話通訳士だ。國學院大學で手話学についての講座を担当しており、現在は本学講師であるとともに、体験型施設・ダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森」で音のない世界で対話を楽しむエンターテインメント「ダイアログ・イン・サイレンス」の監修者、スタッフなどとしても活躍している。

そんな森本さんが手話通訳の世界に足を踏み入れたきっかけや、思いについて前後編にわたりお話を伺った。

大学講義の際に渡された1枚のメモ

森本さんの手話学は、國學院大學において平成16(2004)年から開講されている。夏休みに4日間の集中講義と、週1回の授業がある。どちらも大変人気で、とくに集中講義は多い時で400人が受講するほどだ。

森本さんの講義には仕掛けがある。夏の集中講義4日間、耳の聞こえない人も聞こえる人も理解できる形で進められるのだ。そこに音・声はない。

講義を始めたばかりの平成16年のある日、講義の後に、ある受講生がメモを手渡してきた。森本さんは、その内容に大きな衝撃を受けた。そこに書かれていたのは、

「私は耳が聞こえません」

さらに、

「入学して2年目で、初めてすべて分かった授業でした」

とあったのだ。

メモを手渡したのはSさんという学生で、ろう者だった。彼の事情を聞きながら、森本さんの脳裏には、40年以上前に受けた衝撃がよみがえった。

「私が大学生だった約40年前、サークル活動でHさんという学生と知り合いました。彼女はろう者だったのですが、初対面のときに『私は手話ができません』と言ってきたのです。そして知ったのは、彼女は授業内容をほとんど理解していないということでした。

Hさんは、口話(こうわ)という方法でコミュニケーションを取っていました。口話とは、話している人の唇の動きを読み取り、言葉を発する発話法です。だから手話ができなくても、友人同士との会話では不自由ない状態でした。

しかし、大きな教室だと先生の口元が見えず、何を言っているのか分からない。光の加減で顔が見えないこともある。だからHさんは、入学してから授業の内容を理解できないまま教室に座っていたんです」

40年前は「手話」という言葉も知られていなくて、「てばなし」と読む人もいたとのこと。

自分と同じ大学生なのに不便な思いをしている人がいることに驚いた森本さんは、なんとかHさんが不自由なく授業を受けられないか考えた。

そこでまず、Hさんも含む友人たちと手話サークルを立ち上げ、手話での通訳や、今で言うノートテイク(講義内容や、その場の音環境なども含めて記述し、耳が聞こえない人をサポートすること)を行ってHさんをサポートし始めた。

しかしこれらはすべて森本さんたち友人の自主活動だった。卒業式に「手話通訳を付けてほしい」というHさんの当然の願いも、森本さんたちと一緒に掛け合ってみたものの、大学には届かなかった。しかしHさんを直接指導していた理解のある教授が学長に掛け合ってなんとか実現した。

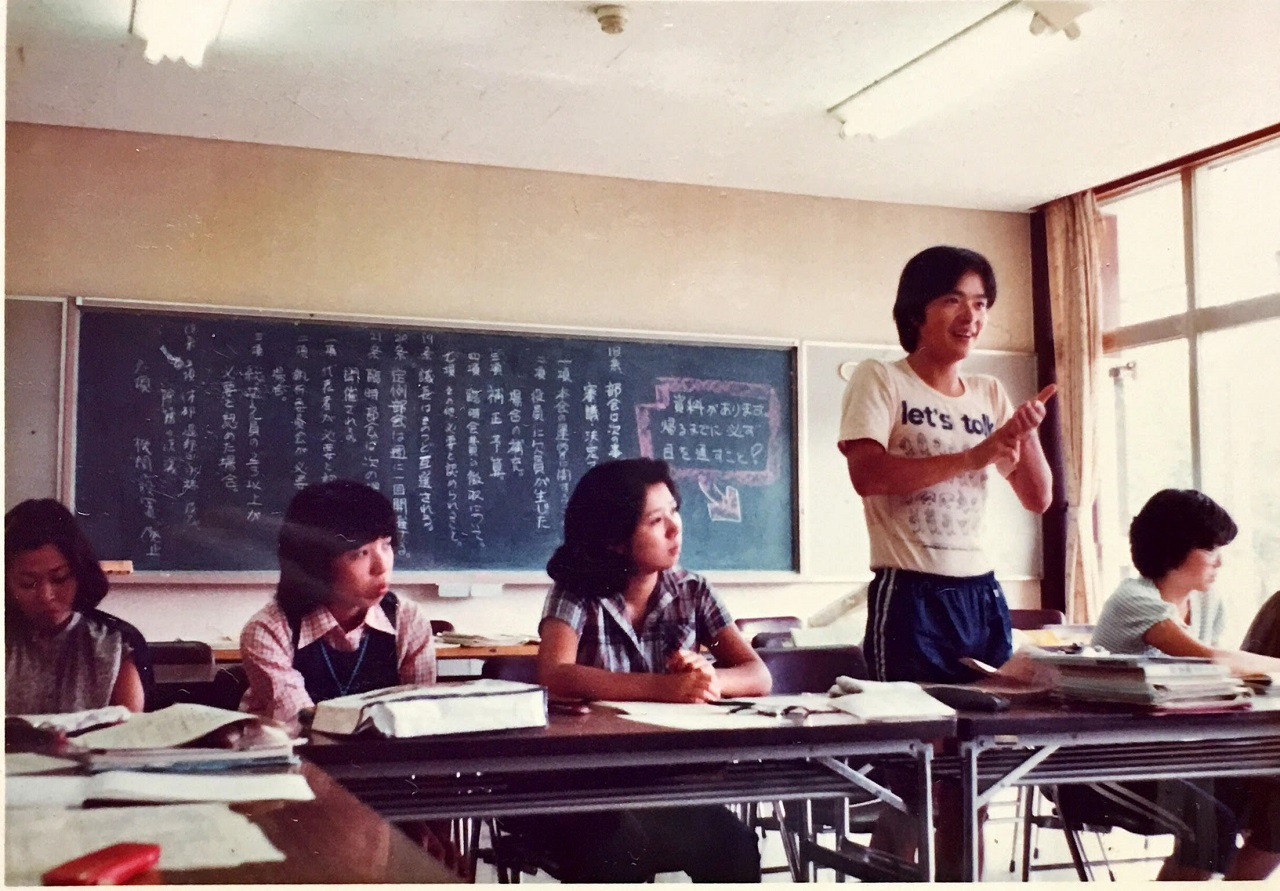

大学時代の森本さん。この頃、手話サークルを立ち上げた。

その経験から約40年――。

「40年経ったのに、同じ思いをしている人がいることに衝撃を受けました。Sさんもまた、ほとんどの授業の内容が分からないまま教室に座っていたんです。私の授業は、音・声を使わないで教える内容だったから『初めて全部分かった』と感想をくれたんです」

「本当に、Sさんからのメモは衝撃的でした。40年以上経ってHさんと同じ状況がそこにあるとは」

これではいけないと、森本さんはさっそく動いた。授業の際に受講している学生たちへ「こういう事情で困っている学生さんがいる。Sさんが授業を受けられるように、ノートテイクしてくれる人はいませんか?」と声をかけた。

すると、その場に100人ぐらいいた学生のうち30人ほどが手を挙げてくれた。しかし、これでは森本さんたちが40年前に行ってきたのと同じ、自助でしかない。自助だけに頼るのではなく、なんとか公助の形にできないかと、森本さんは大学に話をした。

現在國學院大學では学習支援の一環として、ノートテイク支援が行われている。

※また、こちらの記事は、ノートテイカーとして支援を行っていた学生のインタビューである。

卒業式の手話通訳も、Sさんの希望を大学が快諾して行われた。このとき手話通訳として前に立った森本さんに前列にいた学生が、

“うちの卒業式に手話通訳、かっこいい”と感想を一言。

「時代が変わったと実感しましたね」と森本さんはしみじみと話した。

ろう者から手話が奪われた時代

ところで、なぜHさんやSさんは手話が使えなかったのだろう。

「日本で初めてろう学校ができた明治11(1878)年には、ろう学校で手話を教えていました。しかし、明治13(1880)年にミラノで開催されたろう教育国際会議で『手話は口話に劣る』と決議されたんです。これを受けて、ろう学校では口話による教育が中心になりました。口の形を読み、相手が何を話しているか読み取り、自分ではどんな発音をしているか分からない発声を、大変な訓練によって会話としていく、そういう教育がずっと続いていたんです」(※注1)

実際は、ろう者にとって大切な「言語」である手話は、普段の生活では使われ続けていた。

「ろう者にとっては、手話のほうがわかりやすく伝えやすいコミュニケーションですから、禁止されても使われていたんです。口話が推進されたのは『習得していれば社会に出たときに問題なく生活できる』という考えからですが、1対1のコミュニケーションならともかく、社会の中で口話だけでコミュニケーションをとるのはなかなか難しい点があるんです」

昭和45(1970)年になって、ようやく当時の厚生省が手話の必要性を認め、「手話奉仕員養成事業」が始まった。こうして、手話は少しずつ公のものとなっていった。

「厚生省は、ろう者たちが手話を使っていること、そして手話の大切さを分かっていました。なにしろ、ろう者が必要とする情報を手話でしか得られない場面も多々あったからです。たとえば、選挙。テレビで手話付きの政見放送が始まる以前、地域のホールなどで行う国政選挙の立候補者の立会演説会では手話通訳がありました。多くの入場者が自分の支持政党候補者の演説だけ聞いて帰る中、ずっと聞き続けている人たちが席の一角にいた。それがろう者の方々だったんです。そこでしか、候補者たちの政見を知ることができなかったからです」

ちなみにテレビで手話付きの政見放送が始まったのは、今からわずか29年前、平成7年である。そして世界中のろう者にとって歴史的な出来事となったのは、「手話の使用を禁じる」としたミラノ会議の決議を否定したバンクーバーでのろう教育国際会議。ミラノ会議から130年後の平成22年のことで、つい10数年前である。これほどの長きにわたり、人々の間では使われていたにも関わらず、手話は否定されてきた。そのくびきからついに解き放たれたのである。

しかし、現在の日本で、ろう者は手話によって、耳が聞こえている人と同じ情報を得ること(情報保証)ができているかというと、冒頭のエピソードのように、そのギャップは埋められたとは言い難い。

森本さんはその隙間を埋めるべく、今もさまざまな活動をして、理解者を増やすことに尽力している。後編ではその活動についてさらにうかがいたい。

※注1:ミラノ会議の後も、日本ではただ1校、大阪市立聾唖学校だけは手話を禁止せず、口話と並行して手話を教え、手話の灯をともし続けていた。

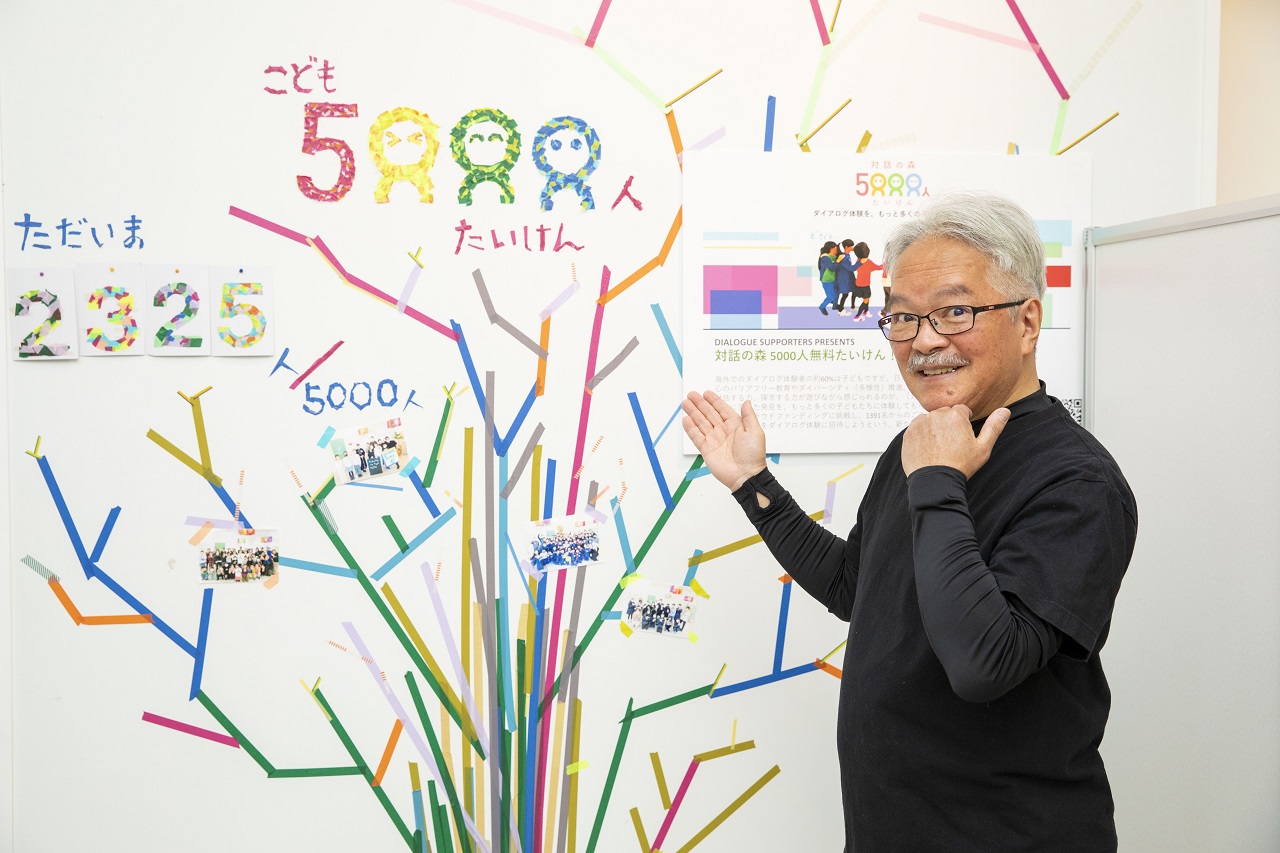

監修者として森本さんが携わる「ダイアログ・ダイバーシティミュージアム 対話の森」でのワンショット。

プロフィール

森本行雄(もりもと・ゆきお)

大学卒業後、ろう学校、盲学校、国立障害者リハビリテーションセンター、聴力障害者情報文化センターに勤務。手話サークル、全国手話通訳問題研究会などで手話通訳活動を行う。厚生労働大臣公認手話通訳士。國學院大學非常勤講師。一般社団法人Get in touch理事、ダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森」の「ダイアログ・イン・サイレンス」監修者、SIチーフ。舞台やテレビなどエンターテイメントの場から、式典や講座など幅広い分野で手話通訳を行っている。

取材・文:有川美紀子 撮影:押尾健太郎 編集:篠宮奈々子(DECO) 企画制作:國學院大學

後編は「手話のこと、聞こえない人たちのことを 一人でも多くの人に伝えていきたい)」>>

| 1 | 2 |