國學院大學では、聴覚に障がいを抱える学生に対して、授業中に先生が話す内容やその場で起こっていることをリアルタイムに文字にして伝える「ノートテイク」という支援を、学生有志によるサポーターが行っている。そのサポーターの一人が、文学部日本文学科3年生の平松天音さんだ。

「困っている人を支援するのって当たり前でしょ、といえるような社会になればいいなと思っています」

そう毅然とした態度で話す平松さんの視線の先には、どんな未来が広がっているのだろうか。

聴覚障がいをもつ学生の情報保障を担う「ノートテイク」とは?

國學院大學・教育開発推進機構では、「学内ワークスタディ」のひとつ、学生サポーター制度の一環として、有志の学生がサポーターとなり、障がいをもつ学生の学修環境を整えるための支援を行っている。現在38人の学生がサポーターに登録し、授業内容や教室内の音声情報をパソコンを使って要約筆記するノートテイクの支援を担っている。その目的は、聴覚障がいをもつ学生に対して、他の学生が得られる情報と同じだけの情報を提供する「情報保障」にある。

ノートテイクは、授業1コマごとに、聴覚障がいをもつ利用学生1人に対して支援学生2人がペアになり、たとえば1人は利用学生の隣、もう1人はその前後に座るなど、授業に応じて柔軟に対応している。

「利用学生さんの隣に座ることで、教科書や資料を先生が読み上げているときに、『今ここを読んでるよ』と指差しながらフォローすることができます。ほかにも、出欠確認のとき、利用学生さんが呼ばれる前に『次呼ばれるよ』と伝えることもあります」

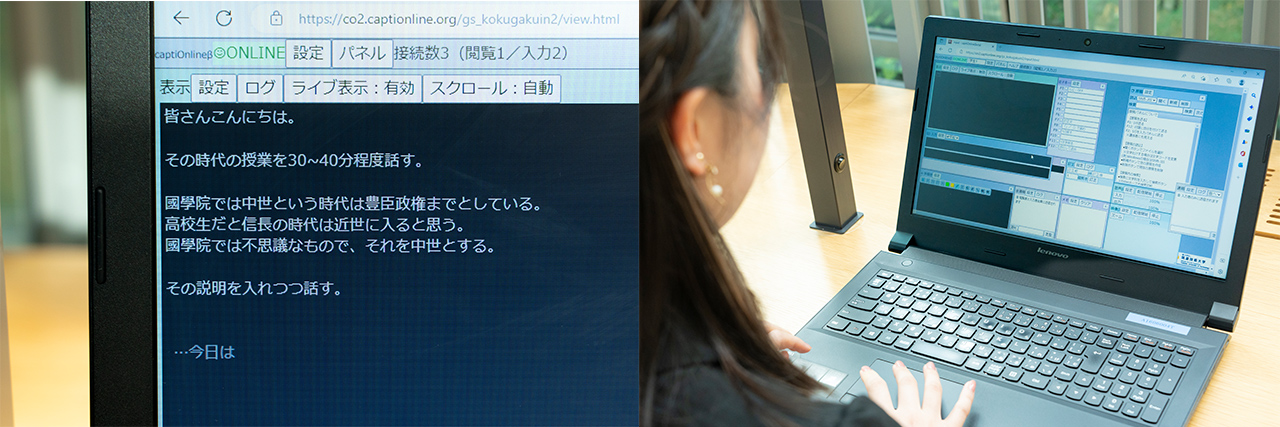

支援学生2人は、それぞれ個々に授業の内容を要約筆記するわけではない。より正確な情報を即時的に伝えるために、「CaptiOnline」というパソコンノートテイクを行うためのアプリケーションを使って、交互に入力していく「連携入力」を行っているのだ。

「連携入力とは聴こえてくる文章のうち、1人が2、3文節を打ち込み、もう1人がその続きの2、3文節を打ち込む、というのを交互で行い、共同で一つの文章を完成させていく手法です。パートナーが入力中の文字は自分の入力スペース上に表示されるので、お互いに何を打っているかを確認しながら、入力できます」

CaptiOnline(専用アプリケーション)を用いて入力した画面(左)。授業動画を聞きながら、実際に入力する様子を見せてくれた(右)。ショートカットキーを使うなど、自分流にカスタマイズすることで短時間での入力が可能に。

2人で連携入力した文章は、利用学生の前に置かれた表示用パソコンに映し出される仕組みだ。

「授業の前には、支援学生同士で打つ順番や文章を整える役割を決めておくなど、入念な打ち合わせを行います。支援学生同士のコミュニケーションも重要なんです」

支援学生がノートテイクで伝達するのは、先生が話す授業の内容だけにとどまらない。教室の雰囲気や質疑応答、先生の雑談、さらには冗談など、その場で得られるすべての情報を要約筆記し、リアルタイムに伝えている。

「授業開始前に、学生が談笑している時は『先生準備中、教室が、がやがやしている』と打ち込んだり、授業中に沈黙が続いた時は、『今誰もしゃべっていない』と伝えたり。ほかにも、居眠りしている学生への先生の注意や、チャイムが鳴っていることなど、その場で聴こえる音声はすべてテイクし、授業の雰囲気を臨場感を持って伝えるようにしています」

スピードが求められる中、先生の話の要旨や場の雰囲気を素早く捉え、いかに端的に伝えるかが勝負になる。言葉だけでニュアンスを伝えることが難しい時は、文末に顔文字を付けたりすることもあるそうだ。

「情報を取捨選択するのは利用学生さんで、私たち支援学生が『この情報は必要ない』と勝手に判断することはあってはならない」と強調する平松さん。あらゆる手を駆使しながら場の空気感を最大限に伝える。一学生とはいえ、その横顔からは支援者としての矜持が感じられる。そう語る背景には、利用学生の視点に立つことの大切さを身に染みて感じる出来事があったからだという。

「ある授業中、先生が出席番号順に質問を投げかける場面で、利用学生さんが飛ばされたことがあったんです。先生は良かれと思ってそうされたのだと思うんですが、その対応は適切ではありません。利用学生さんはあくまで一人の学生なので、特別な存在ではないし、ものすごく気を遣っていただく必要はないと思っています。私たちは授業終了後に先生に事情を説明し、『当ててもらって大丈夫です』と伝えました」

答えが思い浮かばないときには「ちょっと考えていいですか?」と、時間をかけ、どんな質問にもていねいに答えてくれた。

利用学生と支援学生は協力し合う仲間のような存在

活動の中で問題や悩みが出てきた時、平松さんは、学生サポーター制度を統括する教育開発推進機構の教職員に相談しているという。

教職員は、支援学生とどのようにコミュニケーションをとっているのだろうか。

「最初はうまくいかないのが当たり前、と繰り返し伝え、支援学生が自信喪失しないようにつとめています。支援が終わって戻ってきたときには、感想のほか授業や教員の雰囲気などを聞くことにしているので、なにか問題が起きたら学生から相談を持ちかけてくれます」(教育開発推進機構准教授)

活動の主体はあくまで学生であり、教職員は学生を「見守る」というスタンス。学生自らが利用学生にとっての最善の形を模索し、アップデートを続けている。

「なにより支援学生のみんなが、利用学生にとってよりよい支援がなされるべきだという意識をもっています。また、学生同士で積極的にコミュニケーションをとり、さらに新規メンバーが入ってくると、早くなじめるようにメンバー全員で歓迎ムードを作り出しています」(前出の准教授)

ノートテイクと聞くと、支援の内容は授業の要約筆記だけのように思えるが、実際には利用学生の大学生活を支援する活動と言えるのかもしれない。

利用学生さんとの会話に、LINEを使うことも。趣味の話題で盛り上がるという。

では、支援を受けている利用学生は、支援学生の存在をどのように捉えているのだろうか。

「サポーターとお話しするたびに自分の見方や考えを見直したり、新たな刺激をもらっています。授業の中では、支援を受ける形となっているので彼らはありがたい存在であることに間違いないのですが、どちらかというと、ただ支援を受けるのではなく、時にはお互いに助け合い、協力して進めているので、サポーターの存在は相棒に近いです」(利用学生)

利用学生にとっても支援学生は協力し合える仲間のような存在。それは常に意見を伝え合い、お互いを思い合っているからこそだろう。

「困っている人を助けたい」という気持ちがさらに強く

中学生の頃に読んだ本で、ノートテイカーの存在を知ったという平松さん。そもそもなぜ障がいをもつ学生を支援する活動に興味を持ったのだろうか。

「小学生のとき、視覚障がいを持つ方と聴覚障がいを持つ方のお話を聞く機会があり、それをきっかけにヘレン・ケラーの家庭教師を務めたアン・サリバンを知りました。そして、いつか自分も困っている人の助けになりたいと思うようになったんです」

令和2(2020)年4月に大学に入学したが、新型コロナウイルスが感染拡大し自宅でパソコンに向かう日々が続いた。先の見えない状況に悶々とした思いが募っていた1年生の終わりのある日、大学から一通のメールが届いた。タイトルは「ノートテイク研修のお知らせ」。

「本当に暗い気持ちで1年間を過ごしていたんですが、そのメールを見て、『あのノートテイクだ!』とすぐに飛びつきました。研究以外にも私のやりたかったこと、ちゃんと見つかったって」

ノートテイクに興味を持っている後輩へメッセージをとお願いすると「みなさん入力スピードのことを気にされますが、すぐに慣れるので大丈夫ですよ」と平松さん。

そこから研修を受け、令和3(2021)年4月から学生サポーターとして、ノートテイクの支援をスタート。先輩とペアで支援を行う中であらゆることを学んでいった。専門分野外の授業では聞き慣れない専門用語につまずきながらも、持ち前の集中力で必死に食らいついてきた。

「私たちがすべきことは理解することよりも伝えることなので、とにかく遅れないように打ち込むことを大事にしています。周りで受講している誰よりも一番真剣かも(笑)」

並々ならぬモチベーションで取り組む平松さんだが、活動の中では、どんな時に喜びややりがいを感じるのだろうか。

「この活動をしていてよかったなと思うのは、自分で考えて取り入れたちょっとした工夫を、利用学生さんに喜んでもらえたとき。その工夫をほかの支援学生にも取り入れてもらえた時は、とてもやりがいを感じます。また、自分が履修していない授業を聞けるところは、この活動ならではの楽しさですね」

平松さんは、個人の取り組みとして50音を指の形で表現する「指文字」を覚えたという。取材陣に「き」(きつねの形)を教えてくれた。

活動に参加して2年弱が経った今、自分自身の変化についてどのように感じているのだろうか。

「やっぱり私は人のために何かをするのが好きなんだなと気付くことができました。たとえば、道に迷っている人を見かけたら『大丈夫ですか?』と声をかけるなど、率先して行動できるようになったのは、この活動のおかげかなと思っています」

固定観念が根強いこの社会に、風穴を開ける

障がいをもつ人の支援に興味があっても一歩を踏み出すことは難しい。平松さんは未来の後輩たちに向けて、こんなメッセージを送ってくれた。

「ノートテイクをやっているというと、『えらいね』とか『立派だね』という言葉をいただくこともあるんですけど、私としては、困っている人を支援するのって当たり前でしょ、といえるような社会になればいいなと思っています。周りの視線を気にせず、喜んでくれる人がいるなら、どんどん支援していくべきだと思うんです。少しでも誰かの役に立ちたいと思っている方なら誰でも輝ける場所なので、未来の後輩にもなってもらえたらうれしいです」

もうすぐ4年生。目下就職活動中だという平松さんは、この活動を将来どのように活かしていきたいと考えているのだろうか。

「誰かの助けになれることをこれからも続けていきたいです。それは仕事でもボランティアでも何でもよくて。聴覚だけでなく他の障がいをもつ方々にも目を向けて、この活動を活かして社会に貢献していきたいと思っています」

障がいをもつ人への支援が特別ではなく、当たり前な社会に。たしかな信念と行動力を持ち合わせた平松さんなら、固定観念が根強いこの社会に風穴を開ける存在になっていくはずだ。

取材・文:中里篤美 撮影:阪本勇 編集:篠宮奈々子(DECO) 企画制作:國學院大學