『みんな言葉を持っていた』、『沈黙を越えて』。柴田保之・人間開発学部教授がこれまで発表してきた書籍のタイトルだ。そして令和2(2020)年末の新刊のタイトルは、『社会に届け、沈黙の声』(萬書房, 2020.12)。副題は、「知的障害と呼ばれる人々が語る津久井やまゆり園事件、出生前診断、東日本大震災」である。

障害者と言語をめぐり、自身が目を開かれてきた経験を語ったインタビュー前編を経て、この後編では当事者たちの言語表現の変遷や、それらをめぐる議論、そしてこれからの展望を語ってもらった。社会との間に立ちはだかる沈黙の「壁」は、いかに突き破ることができるのだろうか。

障害のある人たちが介助つきコミュニケーションを伴いながら、言語による意思表出をはじめた当初、多く表現されたのが詩でした。

なぜ、詩だったのか。その当事者の思いを考えてみれば、言葉や意思を誰にも伝えることができないまま過ごしてきた日々へと思い至ります。そのとき、みんな何をしているのか。自発的に外の世界と交渉することが難しいので、自分の内側で思い描いたイメージを、より豊かなものにできるように、何度も思い浮かべて追究しているようです。

たとえば、夕焼けを見て、美しいと感じたとします。その夕焼けを繰り返し思い浮かべていくうちに、より鮮やかな、美しいものになっていく。重要なのは、その美しいイメージはそのまま、自己の内部から表出されないでいる言語と連動しているということです。言葉もどんどん、内部で研ぎ澄まされていく。

現実逃避のように聞こえるでしょうか。決してそうではありません。むしろ、障害者の人にとっては、それこそが“現実”です。その現実を生きるとき、豊かな世界を、言葉をともなってかたちづくっていくということなのです。やがてスイッチ機器や筆談という手段を得たとき、その思いが溢れ出したわけなのですね。

もちろん、当事者の皆さんは、愚痴や弱音をはくこともあると思います。家族など近しい間柄の人とは、どうやらそうした意思表出もしているようです。ただ、介助つきコミュニケーションによる“通訳”としての私だと、事情は異なります。機会も時間も限られているなかで、「今日はこれを言うぞ!」と心に決めた言葉、一番伝えたい言葉が、ドンとくる。

しかもそれは、過去に表現手段がなかった頃も、「みんなが思っているような自分たちではなかったのだ、こんなことを考えて生きてきたんだ」という思いです。伝えないと、気持ちがおさまらない。ですから、日常会話のような表現は、私相手にはあまり出てきません。先日の出来事は象徴的でしたね。ある自閉症の方が、介助の技術をもつ学生相手に会話を始めたのですが、少ししたら「柴田に代われ」というんです。ここからは言いたいことをワーッと言葉にしたいので、 “道具としての柴田”のほうが便利であるわけですね(笑)。

表現手段を手にした障害者の言葉には、さまざまなものがある。それは大前提です。私が接しているのは、その豊かな表現の一端なのです。

やがて障害者の人たちは、大きな災害や、社会的な事象・事件をめぐって言葉を紡ぐようになっていきました。最初のきっかけは東日本大震災で、その後、新しい出生前診断や、津久井やまゆり園事件をめぐって、自分の意見を表現するようになっていったのです。それは、共に 言語表現をする仲間がいる、という意識があってこそ可能になったと思われます。

特に出生前診断とやまゆりにかんしては、かつてのように言語的な表現手段がなかったとしたら、ひとりで孤立してきた障害者は事態の重さに押しつぶされていたかもしれません。戦うべき問題は、あまりにも大きい。

しかし、仲間と一緒ならば、対峙することができる。私は平成22(2010)年の春から、本学にて「きんこんの会」という集まりを開いてきました。当事者が集って介助つきコミュニケーションによって語り合う場なのですが、ここでもそうした傾向は顕著です。当初は詩的表現が中心だったのが、だんだん言葉が社会に向いていった。世の中に相対(あいたい)して、自分たちも物をいうのだ、という姿勢が、言葉からひしひしと感じられます。

これは集団があるからこそ可能になっている表現だと思います。誰も聞いてくれる相手がいなければ、その表現は言葉にする準備さえなされないかもしれない。仲間と一緒に語ろうと思って初めて、大きな問題に対しても言葉が生まれていくのでしょう。

もちろんこうした表現には、さまざまな意見があります。たとえば平成14(2002)年、NHKのドキュメンタリーで「奇跡の詩人」という番組が放映され、議論を呼んだことがありました。重度の脳障害を持つ少年が、母親に手を添えてもらって文字盤を指さすことで意思を伝える。その主体性の真偽をめぐって、一部から疑問を呈されたのです。

インタビューでこれまで触れてきた介助つきコミュニケーションは、私自身が発明したものではありません。むしろ、あちらこちらの現場で実践的に築き上げられてきたものであり、私も徐々にその手法を知り、認識が刷新され、現在に至ります。ただ今でも、人の手が添えられていることで、当事者の表現に対していろいろな議論をいただくことも多いのは、事実です。

実証もまた難しい。この部屋から介助者の私は出て、障害者の方を残し、情報を与えるとする。私が戻って、介助つきコミュニケーションによって障害者の人に言葉にしてもらう……すると多くの場合、失敗してしまうのです。実験の環境が緊張を強いてしまう、障害者の人たちが、そのような状況で「記憶する」ということに慣れていないなど、さまざまな原因が考えられていますが、ハッキリとした立証は、まだできずにいます。

ただ、そもそものコミュニケーションの捉え方にかんして、私たちの社会の前提はそんなに正しいのだろうか、とも感じます。たとえば自閉症の方は、人の目を見ることが難しい場合が多い。私たちは普段お互いの目を通して多くの情報をやりとりしますから、自閉症の人が自分の目を見てくれないと、話を聞いてくれていないように感じてしまう。しかし実際は、きちんとこちらの話を聞いてくれているのです。

こうした事例は、無数にあります。ですから、コミュニケーションや表現の主体性ということにかんしても、現在の社会の通念をどこまで適用すべきか、今一度考えてみるべきなのでは、とも感じるのです。まずは、実際に話しかけること。すると、自分の目に見えている相手の姿は、“見せかけの姿”なのだということが、そしてその危うさが、わかってくるはずです。そしてその発見は、必ずや次の展開を生むことでしょう。

見え方による予断。社会の側が抱えるその「壁」を突き破るためには、「誰もがものを考え、表現しうる」ことをわかってもらうためには言語が、今は必要です。もちろん障害者の表現には、非言語的なものをふくめてさまざまな手段があります。それでも私が言葉にこだわりつづけているのは、その「壁」を突破するためなのです。

私自身、まだやるべきことはたくさんあります。当事者が「障害」や「命」をめぐって紡いでいる言葉を、研究者の立場として丁寧に整理し、もっときちんとその意味を論じなければならない、と常々感じています。そこから、他の論者の方による新しい切り口の議論へとつながっていけば嬉しいです。

豊かに広がる、当事者の言葉。自分が受け止めたその言葉を、もっとしっかりと、研究者として表現しきることができるようになりたいですね。

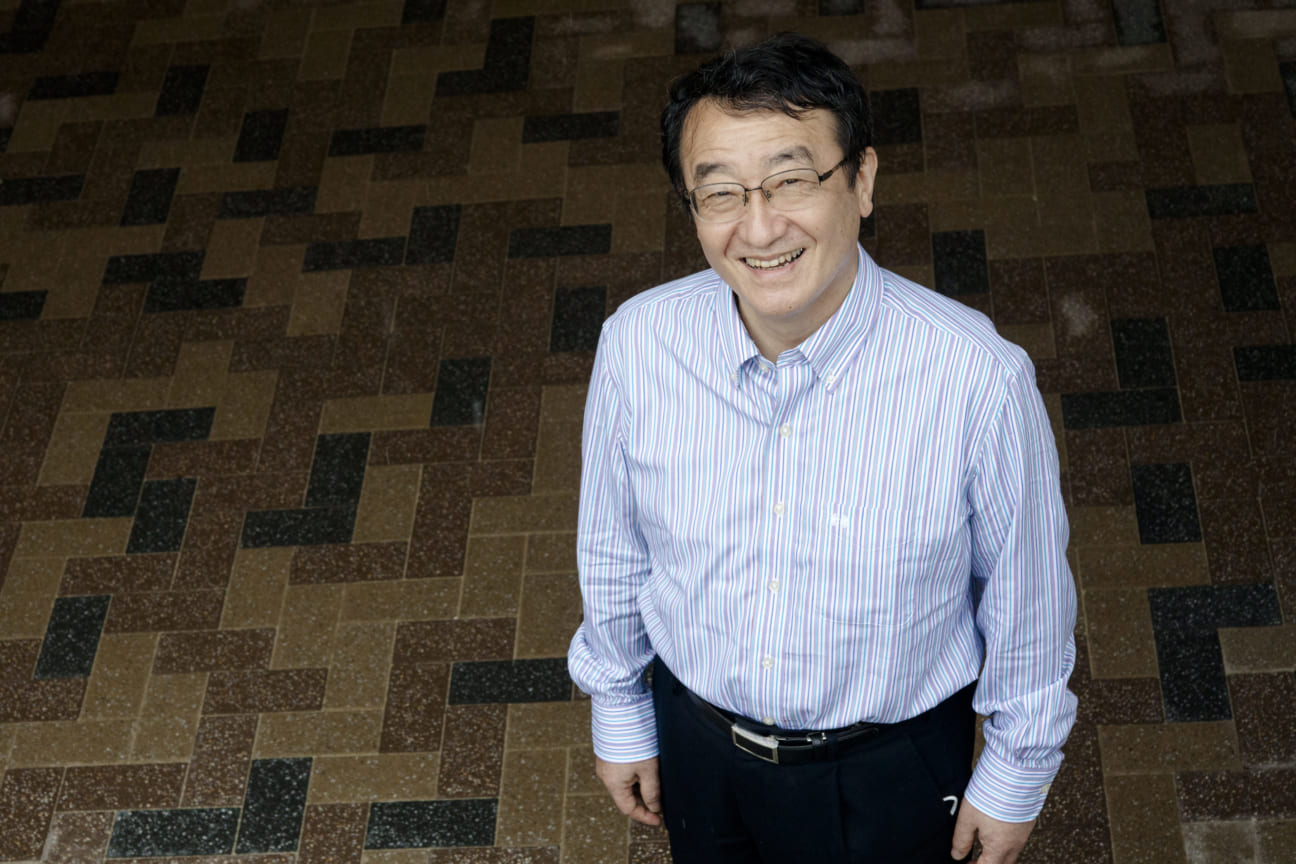

柴田 保之

研究分野

重度・重複障害児の教育、知的障害者の社会教育

論文

津久井やまゆり園の事件と知的障害当事者の主張(2021/02/01)

「先天性盲聾児に対する点字や指文字による言語教育の可能性」(2018/02/28)