MYおうちスタイル ROOMIE制作記事

(Photgraphed by Kaoru Mocida,Text by Rie Omori)

キャンプ場を選ぶときに大切にしたいポイントはたくさんありますよね。「景色がきれい」「近くに大きな温泉施設がある」「道の駅で地元食材を買うのが楽しみ」など、きっと人それぞれにお気に入りのキャンプ場があるはずです。

でも、その“お気に入り”のキャンプ場がどうやって誕生したのかを知る人は意外と少ないかもしれません。キャンプ場の生い立ちを知れば、馴染みのキャンプ場がもっと好きになるかも。

國學院大學法学部 准教授 稲垣浩先生

そこでROOMIE編集部は、地方自治がご専門の國學院大學法学部准教授・稲垣浩先生と一緒に、埼玉県ときがわ町にあるキャンプ、BBQもできるグランピングリゾート「ときたまひみつきち COMORIVER(コモリバ)」にお邪魔して、施設が誕生するまでの背景を伺ってきました。

頭打ちになった観光を、再び盛り上げるために

ときがわ町は埼玉県中西部、キャンプ場のメッカとして知られる秩父・長瀞エリアの少し手前、関越自動車道の東松山ICから降りて少しのところにあります。でも、キャンプ場のメッカから少し外れたときがわ町の「コモリバ」が、どうして脚光を浴びているのでしょうか。

「実は、ときがわ町の観光は、少し前まで頭打ちの状態だったんです」と語るのは、ときがわ町役場観光推進室の伊得浩さんと同企画財政課の荻野実さん。

ときがわ町役場 観光推進室 伊得浩さん(左)企画財政課 荻野実さん(右)

もともと、ときがわ町は、低山ハイクや星空観望、温泉、800mにもなる高低差を生かしたパラグライダーなど観光資源に恵まれた場所で、林業や木工業も盛んな地域です。

2009年に策定した「ときがわ町観光振興計画」の推進によって、観光客が増え、町を歩く人の姿も目立つようになったそうです。

しかしその計画が終了した2016年以降、観光入込客数も減少していったとのこと。そんななか、2018年に誕生したのが「コモリバ」です。

「マナーの悪い一部の観光客から町をどう守るか」が物語の始まり

今では人気のグランピングスポットとなっている「コモリバ」も、キャンプ場としてオープンするまでには意外なストーリーがあったそうです。

「コモリバ」のフロントやライブラリーカフェ、グランピングキャビンとなっているこの建物は、都幾川のほとりにもともと地域の集会所として建てられたものです。その後は老人福祉施設として活用されていましたが、施設を廃止してからは遊休状態となっていました。その後も施設の駐車場やトイレ、隣接するグラウンドは、住民サービスの一環として開放していたのですが、河川敷でBBQする町外の人が増えて、騒音トラブルやゴミの放置、トイレの破損などが問題となっていました(荻野さん)

「他の自治体でも同じようなトラブルは起こりがち」と稲垣先生は話します。

BBQの利用客が増えれば、地元のお店で食材が購入されるといった地域にとってプラスになることもあります。しかし、そういったトラブルが起きてしまうと、住民はストレスを感じてしまい、観光で人が来ることに否定的な思いを持ってしまうケースも少なくありません(稲垣先生)

町本来のポテンシャルを発揮できる計画に注目

そこで、町は遊休施設の活用を検討。活用策のアイデアは民間から公募することになりました。

結果的に3者より提案がありました。どれも魅力的でしたが、施設の利活用だけでなく、河川敷の有効活用や、地場産材である野菜や木材を用いる事業展開など、町全体と有機的につながった広がりのある内容に惹かれて、この『コモリバ』を提案してくれた民間企業さんにお願いすることとなりました(荻野さん)

稲垣先生も「確かに地場産業である林業とのつながりのある展開は魅力的」と話します。「コモリバ」誕生によってつながったときがわ町の観光と林業。実は、日本各地では林業の衰退と放置林が問題になっているそうです。

海外から安価な木材が入ることで国内の木材は値崩れを起こし、高齢化と相まって日本の林業は危機的状況といえるでしょう。人の手を介して育てられた森は間伐などの手入れをしないと水源や生態系保全としての機能が保てなくなるばかりか、自然災害の原因になってしまうこともあります。例えばコモリバのようにキャンプ場で薪として販売できれば、地元の林業従事者からすると収入源としての選択肢が増えることにもなります(稲垣先生)

林業はときがわ町の主要産業。木材を活用するため、さまざまな取り組みもおこなわれているそうです。

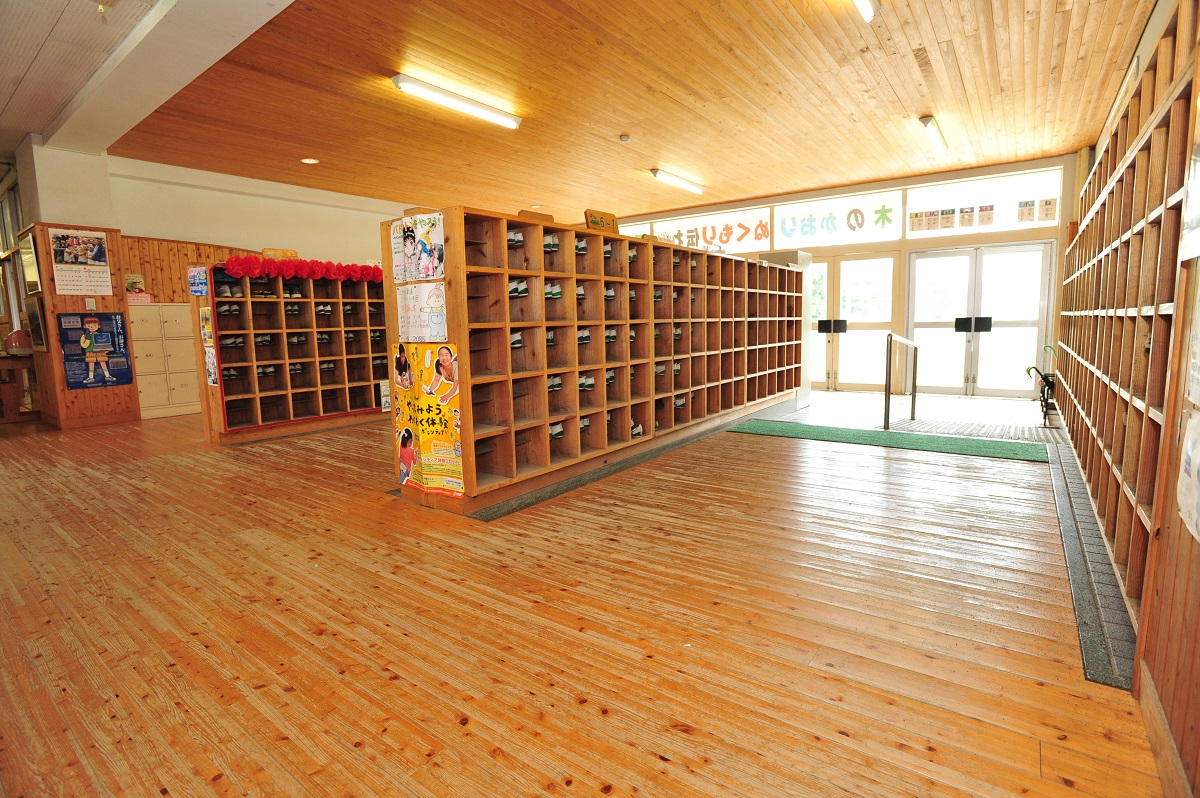

ときがわ町にある玉川小学校。校舎や屋内運動場に地元の木材が使用されています。

写真提供:ときがわ町

この『コモリバ』の内装にも地元の木材が使われていますが、これは町の森林や雇用を守ることにもつながります。他にも役場や学校の内装に可能な限り木材を使用するなどの取り組みをおこなっています。(伊得さん)

行政と民間の力を合わせて“選ばれる”キャンプ場に

大自然の中でゆったりと過ごせる空間を演出し、おしゃれなカフェやライブラリーを併設した「コモリバ」。グランピングでの少し高めの価格設定に、行政の立場からすると、多少の不安があったそうです。

町がおこなったのは運営者の公募・検討・選定までで、どのようなキャンプ場にするか、金額をどのくらいに設定するのかといったことは、すべてコモリバの運営会社が決めています。コモリバができたときには、ネーミングセンスの良さ、施設のお洒落さには圧倒させられたことを思い出します。ただ、この料金設定で果たしてお客さんが来てくれるのか、不安がなかったかというとウソになりますね(荻野さん)

また、伊得さんは「民間企業が運営するからこそ、コモリバの価格設定が可能になっている」と話します。

行政の立場としては、公共の利益につながるような取り組みをすること。手頃な価格に設定し、より多くの人がサービスを受けられることに配慮しなければならないと考えがちです。コモリバのような高価格帯・高付加価値なサービスの提供に思い至るのが非常に難しい。民間と行政それぞれでできることをすみ分けすることが大切。もちろん、自然災害への備えや、河川等の安全対策など、安心してキャンプを楽しんでいただくための環境整備にも注力しています(伊得さん)

民間と行政がそれぞれ役割を担うことは重要ですよね。コモリバは、川のすぐ側でキャンプができ、自然を間近に感じる魅力があります。でも、河川は公共財産ですので、商業利用に関しては当然、規制があるわけです。そこをクリアして今の形を実現するためには、行政の担う部分が大きかったはずです。

また、自然災害や安全対策には河川の管理が重要です。例えば、川底に溜まった土砂を浚渫し、水害に強くするといったことは、行政でしかできないことですよね。民間と行政の協力があって、魅力的で安全なキャンプ場にできるのだと思います(稲垣先生)

キャンパーに教えられた町の魅力と価値

写真提供:コモリバ

2018年にオープンしてからというもの、町外から多くの人が訪れる人気施設となった「コモリバ」。その反響は、伊得さんや荻野さんにたくさんの気づきをもたらしたそうです。

実際、オープン直後から多くのお客様が訪れて自然を満喫しています。それが我々にとっては驚きでした。普段から目にする何気ない景色が、他から訪れた人にとっては特別なものになるのだということに気付かされましたし、ときがわ町の環境がもたらす価値感は、自分たちが思っていた以上に高いのだということを知るきっかけになりました(伊得さん)

今回の取材では、薪を買う、温泉に入る、近くの道の駅などで食材を買うといった、私たちがキャンプ場を訪れるたびにしている何気ない行為が、地元の町を応援することにもつながっていると知ることができました。

これからはキャンプ場の中だけでなく、周辺環境もほんの少し気にしてみることで、今までとは少し違ったキャンプの楽しみ方が発見できるのかもしれません。

後編は、アウトドアを柱に、ときがわ町がどのような取り組みを行い、他の地域とどのように差別化を図っているのかを中心にお伝えします。

取材に同行してくれた稲垣先生が教鞭を執る國學院大學では、オウンドメディアでアウトドアをアカデミックな立場から考える連載企画「ランタントーク」を掲載中です。子育てと自然の関係性や、なぜ人は焚き火に見せられるのかといったテーマを、さまざまな研究分野の専門家が解説します。こちらもぜひご覧ください。

- ランタントーク VOL.1(前編) キャンプブームの中で探る 自然との調和を大切にする「日本的アウトドア」とは(連載第1回)

- ランタントーク VOL.1(後編) なぜ今、キャンプに惹かれるのか 自然の中で育まれる「感性」が、人生にもたらすもの(連載第2回)

- ランタントーク VOL.2(前編) キャンプと子ども アウトドアで知恵を絞る「冒険教育」の重要性(連載第3回)

- ランタントーク VOL.2(後編) キャンプが大人にもたらすもの サードプレイスとしてのアウトドア(連載第4回)

- ランタントーク VOL.3(前編) なぜ焚き火に癒されるのか 人類の進化と火の意外な関係とは(連載第5回)

- ランタントーク VOL.3(後編) 焚き火がこれほど魅力的な理由 「囲む火」から「向き合う火」への変化とは(連載第6回)

稲垣 浩

研究分野

行政学・地方自治論

論文

昇進試験制度下のキャリア初期条件の影響 札幌市役所を事例としたイベントヒストリー分析(2025/09/30)

自治体ライフヒストリー研究の方法と課題 ー研究者・職員協働型研究の経験から―(2024/12/01)