サロマ湖で有名な北海道佐呂間町

サロマ湖で有名な北海道佐呂間町

コロナ禍では「医療崩壊」などのワードがメディアで聞かれたが、実は医療が“危機”に差し掛かっているのはコロナ前から変わらない。その危機の最たるものが、高齢化による医療・介護需要の増加と、膨らみ続ける医療費だ。どちらも年々増加に拍車がかかっており、今後、さらなる膨張が予想される。この流れに歯止めをかけなければ、医療体制の存続が危うくなる可能性さえ指摘されている。

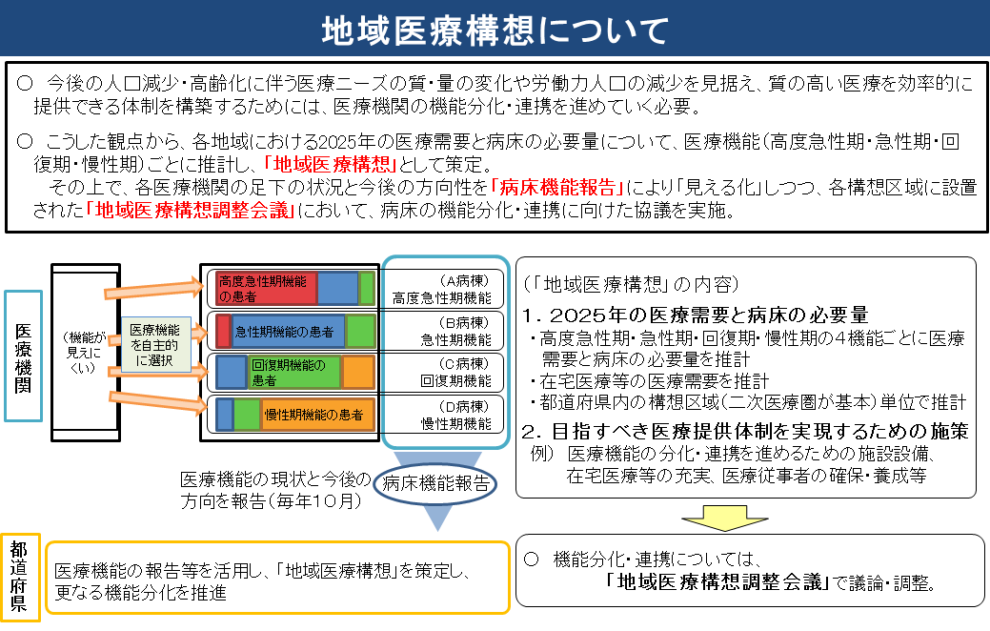

国も対策に動き出した。2025年に向けて行われている「地域医療構想」である。この構想が進めば、医療機関の機能分化・連携を通した“集約化”が起きると言われている。つまり、地域ごとに主要な医療拠点を作り、高度な医療機能はその拠点に集約。それ以外の医療機関は機能や規模を小さくし、他の在宅医療や介護の事業者等とともに拠点となる病院と連携することによって全体として効率的にする。こうしてコスト削減を行う考えだ。

しかし、医療の集約化は地域ごとの医療格差や医療難民を生むリスクもある。住む地域によっては、入院をともなう医療や高度な医療を受ける医療機関が遠方になるからだ。特に地方の過疎地域は、医療格差が生まれやすいと考えられる。

今の医療システムを存続させるには、提供体制の見直しと医療費を抑える仕組みが不可欠。しかし、その解決策としての地域医療構想は、地方に住む人が安心して医療を受けられる態勢から遠ざかるリスクもある。そのジレンマの中で、地方の医療に打開策はあるのだろうか。

「ひとつのヒントになるのは、北海道佐呂間町にある『クリニックさろま』の取り組みです」。そう語るのは、地域医療の経済と財政を研究する國學院大學経済学部の櫻井潤准教授。医療費を抑制しつつ、地方の医療格差を阻止する方法はあるのか。同氏に地域医療構想の概要を聞きながら、未来の地域医療に対するヒントとして、佐呂間町のケースを見ていく。

2025年問題に向けて、地域医療構想では2つの改革を行う

日本の医療費は増加の一途をたどっている。主な要因が高齢化であり、今後さらに増加のペースは早まると予想される。特に深刻なのが「2025年問題」だ。

「2025年には団塊世代が75歳を迎え、後期高齢者の対象となります。医療・介護の需要は高まり、医療費も大幅に増加するでしょう。すでに国の財政赤字は拡大しており、このまま医療費が膨らみ続けると、必要な医療体制を持続できない可能性も危惧されます。そこで政府は、2025年までに医療費を抑制しつつ必要な医療を提供できる体制の構築を目指しています。それが、2017年に策定された地域医療構想です」

医療提供体制に起きつつある変化と課題を語る経済学部 櫻井潤准教授

医療提供体制に起きつつある変化と課題を語る経済学部 櫻井潤准教授

地域医療構想では、大きく2つのプランが掲げられている。「病床数の削減」と「病床の機能転換」だ。まず「病床数の削減」だが、これは文字通り、医療機関の持つ病床(ベッド)を減らすことを意味する。その狙いとして「病床が減れば医療費の削減が期待できるからです」と櫻井氏。しかし、なぜ病床の削減が医療費抑制につながるのか、判然としない人もいるはずだ。

「私たちが医療機関を受診すると、診療報酬制度に基づき医療費が計算されます。この診療報酬制度は、入院をはじめ、ベッドを使った医療行為ほど医療費が高くなります。つまり、病床自体を減らせば、単価の高い医療行為が減少し、診療報酬に基づく医療費も抑制される。これが病床削減のねらいです」

次に「病床の機能転換」とはどんな内容だろうか。医療機関の病床は、機能ごとに大きく4つに分類されている。ケガや手術など、緊急度の高い患者を受け入れる「高度急性期機能」「急性期機能」、急性期を経過した患者やリハビリ患者向けの「回復期機能」、長期にわたり療養が必要な患者に向けた「慢性期機能」の4つだ。

現在の医療報酬体系の基となった、1958年の新医療費体系が導入されたときは、急病やケガの患者が多く「急性期機能」の病床が多かったが、今は高齢化の影響もあり、「回復期機能」や「慢性期機能」の病床のニーズが増えているという。そこで地域医療構想では、急性期機能の病床を減らし、回復期機能や慢性期機能に転換していくことを掲げている。

「これも医療費抑制につながることが期待されています。急性期機能の病床を利用すると医療費が高くなる傾向にあるためです」

病床の削減、機能転換によって生まれる地域医療のリスクとは

この2つが地域医療構想の具体的な施策だが、計画通りに進めれば「大きな問題が生じると考えられます」と櫻井氏は指摘する。

「病床の削減と機能転換を行えば、多くの医療機関の経営が成り立たなくなる可能性が生じます。先ほど話したように、日本の診療報酬は病床を中心に支払いが発生する仕組みであり、その病床が減れば医療機関にとっては収入減の大きな要因になります。医療費の高い急性期の病床をより低い報酬単価の回復期や慢性期の病床に転換するのも同様です。特に地方部は、かなりの医療機関が経営悪化するリスクがあります」

政府もこの問題を認識しており、対応策を提示しているという。具体的には、地域の中心となる医療拠点を都市部に集約し、病床や医師を十分に確保。それ以外の医療機関は、病床を減らすか、無床化する形を多くの地域について提案しているという。つまり、軽度な診療は近くの医療機関で行い、ケガや急病、入院をともなう治療は都市部の医療拠点で受ける形。こうすることで、地方の小規模な医療機関は医師や病床を減らして運営費を下げ、全体として効率的な経営を実現する青写真だ。

「しかし、それは都市部と地方部での医療格差、不均衡化につながるリスクがあります。場所によっては、救急時の医療機関が遠方になるケースが出てきますから。特に地方は医療拠点のある都市まで数十キロ、あるいは100キロ以上の距離がかかる場合も想定しなければなりません。搬送時間が長くなれば重症化するリスクもあります。かえって医療費が膨らむ可能性もあるのです」

最近はドクターヘリもあり、遠方への搬送には有効だ。しかし「ドクターヘリは数に限りがあり、離発着のスペースも必要で整備に費用もかかります。そもそもヘリポートまで距離があり、救急患者をすぐに搬送できないというケースもあるでしょう」というように、完全には頼りきれない実情がある。

医療機関への移動も重要な問題(イメージ)

医療機関への移動も重要な問題(イメージ)

「この問題の難しい点は、国、地域、医療機関それぞれに事情があり、全てが相反してせめぎあっている点です。国は、財政や医療を持続可能にするために、医療費を抑制する必要がある。しかし、そのために病床を減らし、医療拠点を集約化すれば、地域医療のバランスが崩れるかもしれない。医療機関も、経営面から病床を減らしづらいといえます」

三者の事情が相反する中で、難しい役回りを任されるのが地方自治体だ。地域医療構想では、国が地域ごとに病床数や機能転換の目標値を定めており、地方自治体がその推進を担う。まさに調整役となる地方自治体は「三者が納得する形の模索に悩んでいるのです」という。

難しい状況で自治体が提示した「クリニックさろま」という形

難題を突きつけられた地方自治体は、どんな姿勢をとるべきなのか。櫻井氏は「解決策を提示するのは簡単ではありませんが、ヒントになる地域医療の事例はあります」という。それが、北海道佐呂間町の運営する「クリニックさろま」だ。

佐呂間町は、サロマ湖を中心に豊かな自然が残る地域。面積は約400㎢と広大ながら、総人口は約5000人の小さな町だ。ここには、もともと町で設立・運営していた“公設公営”の有床の病院があった。しかし、自治体が病院に勤務する医師を探し、そのために医師会とのパイプ作りをするのは負担が大きく、途中から民間の医療団体に運営を委託した。

「当初はそれで医師が来ていましたが、次第に医師不足や都市圏への就職を希望する医師が増え、佐呂間町への派遣が困難になってきました。もともと、佐呂間町には2、3人の医師が派遣されていましたが、徐々に減り、最終的に常勤医師が不在になってしまう状況となりました」

常駐の医師がいなければ、病床も持てない。結果、佐呂間町の病院も無床のクリニックとなった。この医療体制に、住民や自治体は不安を抱いたという。いざ急病者が出たとき、隣接する北見市や遠軽町や旭川市など、町の外の病院まで行かなければならないからだ。

「北見市の病院でも車で1時間ほどかかります。また、かつて佐呂間町は土砂崩れで北見市につながる主要道路とトンネルが通行不能となった過去があります。その後、新たなトンネルを設けたのですが、工事の際には、竜巻に襲われ大きな被害が出るなど、今も町民には災害の記憶が残っています。もし災害が起きた時に、町に病院がない、町外の遠方の病院まで行くしかないという状況は町民には不安でした」

病床の有無は、住民生活には切実な問題(イメージ)

病床の有無は、住民生活には切実な問題(イメージ)

こういった状況は、まさに地域医療構想による医療拠点の集約化で想定されるリスクと同じ。そもそも、地域医療構想が策定される数年前から、集約化の動きやそれに関する議論があったという。佐呂間町は、一足先に現実化していたと言える。それに加えて、医師の退職にともなう診療科の休止や、病床削減により国から受け取る財政資金の減少が発生し、病院の経営赤字は拡大。自治体の財政負担も大きく増加していた。

「その中で、佐呂間町はある打開策を見出しました。クリニックの運営主体をふたたび自治体に戻すことです。実際、2014年から『クリニックさろま』として再スタート。特筆すべきは、それ以降、継続的に医師を確保し、現在は2人の医師が常駐。さらにもう一人の協力医師が非常勤で診療しています。医師が入ったことにより、病床も19床を有しています」

医師を確保し、経営を安定させるために、佐呂間町が行った工夫

なぜ佐呂間町は、医師を確保することができたのか。関係するのが運営体制だ。実は、クリニックさろまの運営責任は佐呂間町にあるが、実際の運営業務は医療法人恵尚会に委託している。

「恵尚会は宮城県の医療法人ですが、当時、佐呂間町近くにある清里町のクリニックも運営していました。恵尚会は、過疎地域の医師不足に課題意識を持っており、地方に医師を派遣しての運営を望んでいた。農村地域での実績も豊富です。佐呂間町は、そういった団体をみずから探して依頼したのです」

どのようにすれば安定して医師を確保でき、診療所の経営が成り立つのか、町役場の職員も住民も大きな不安を抱えていたはず。しかし、佐呂間町はここにも工夫を凝らした。繰り返しになるが、クリニックさろまは佐呂間町が運営に責任を持ちつつ、恵尚会に実質的な業務を委託している。以前のような100%民営ではない。実はこの体制により、財政面の優遇を受けられるという。

「町立と民営の両面を併せ持つことで、大まかに言えば、町立診療所が受ける普通交付税と、民営が受ける特別交付税の両方が対象となります。佐呂間町は、今の財政制度で最大限のメリットを受けられる形をとったのです」

近くで十分な医療を受けたい住民と、その実現を阻む医師不足や財政面の課題。この相反する事情に対し、佐呂間町は答えを模索し続けた。クリニックさろまは、そうして生まれた医療機関と言える。

地方自治体が、地域や住民の未来に「責任を持つ」ということ

地域医療構想で各地域に設けられた目標値は、地域人口や医療機関の数といった“数字”をもとに算出されている。だが、各地域には数字に表れない個々の事情がある。その中で安心安全かつ持続的な医療体制を築くには「各地域が住民のニーズを精査し、可能な医療体制を見出す必要がある」と櫻井氏。そして、その役割を担うのが「地方自治体です」と続ける。

「その意味で、佐呂間町の事例は一つのヒントになるのではないでしょうか。地域の実情をふまえて、持続可能な医療を模索し、財政面を含め国の制度をうまく活用しました。また、医療の担い手となる医療機関も自治体が探すなど、国と地域、医療機関のつなぎ役となっています」

櫻井氏は「この事例で強く感じるのは、地方自治体が地域の未来や住民の暮らしに責任を持つ姿です」と話す。国や民間の医療機関に丸投げするのではなく、国と住民、民間組織の間に自治体が入り、公民協働で医療の問題に向かっている。その姿勢が重要だという。

櫻井准教授は「連携し考えること」が重要と語る。

櫻井准教授は「連携し考えること」が重要と語る。

「今後、医療費の抑制は急務です。医療は不可欠だからと無制限にお金をつぎ込めば、医療体制を存続できない危険があります。だからこそ、地域のニーズにあった医療体制と、それを可能にする財政制度のあり方を考えなければなりません。国と自治体と民間の医療機関、すべてが一緒になって考えることが重要なのです」

高齢化が一層進む中で、どのように医療体制を維持するべきか。非常に難しい問題だが、決して糸口がないわけではない。クリニックさろまは、未来の地域医療におけるひとつのヒントになるかもしれない。

櫻井 潤

論文

連邦補助金の獲得に向けた州政策と政府間財政関係:テキサス州のメディケイドにおける非連邦財源のあり方をめぐって(2026/03/)

精神障がい者への地域生活支援と持続可能な医療扶助の両立に向けた医療保障政策の研究(2025/06/)