古くから続いてきた、神を祀る文化。

日本人はいかにして神祭りを行い、大切にしてきたのだろうか。

古代にさかのぼり、「祭祀」の発祥に迫る本連載。

3回目の今回は、祭祀に関わりの深い「埴輪」の成り立ちと意味を考える。

埴輪の始まりは筒状の器台やがて人形(ひとがた)も

教科書などで、一度は見たであろう「埴輪」。実はこれも、古代の祭祀を考える上で欠かせないものと言える。

埴輪というと、人形などの埴輪がイメージされるが、当初はそうではなかった。

「実は、弥生時代の終わり頃に今の岡山県周辺で生まれた葬送用の壺や、それを載せる大型の器台が原型です。その後、この器台が退化して【円筒埴輪】となりました」

こう話すのは、國學院大學博物館の深澤太郎准教授。円筒埴輪とは、土管のような筒状のもの。日本最大級の円筒埴輪として知られている奈良県桜井市のメスリ山古墳から出土した事例は、高さ2・4mを誇る。

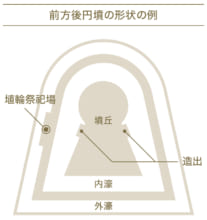

「弥生時代が終わり、3世紀頃から前方後円墳の築造が始まると、その墳丘上に埴輪が並べられます。遺体を納めた埋葬施設の上や、墳丘を取り囲むように配置されました。死者の空間を区画しようとする性質が読み取れます」

4世紀後半から5世紀頃になると、円筒埴輪や壺形埴輪だけでなく、蓋(衣笠)・盾・甲冑などの形状をした「形器財埴輪」も並べられ始める。これらは、被葬者に捧げる財産を象徴するような位置付けだったとも考えられる。

「4世紀の末頃から、前方後円墳を上から見てちょうどくびれの部分に造出(つくりだし)と呼ばれる方形の突出部が現れます。この周囲を埴輪で区画。内側に家形埴輪や食べ物・食器などのミニチュアが捧げられた例もあります」

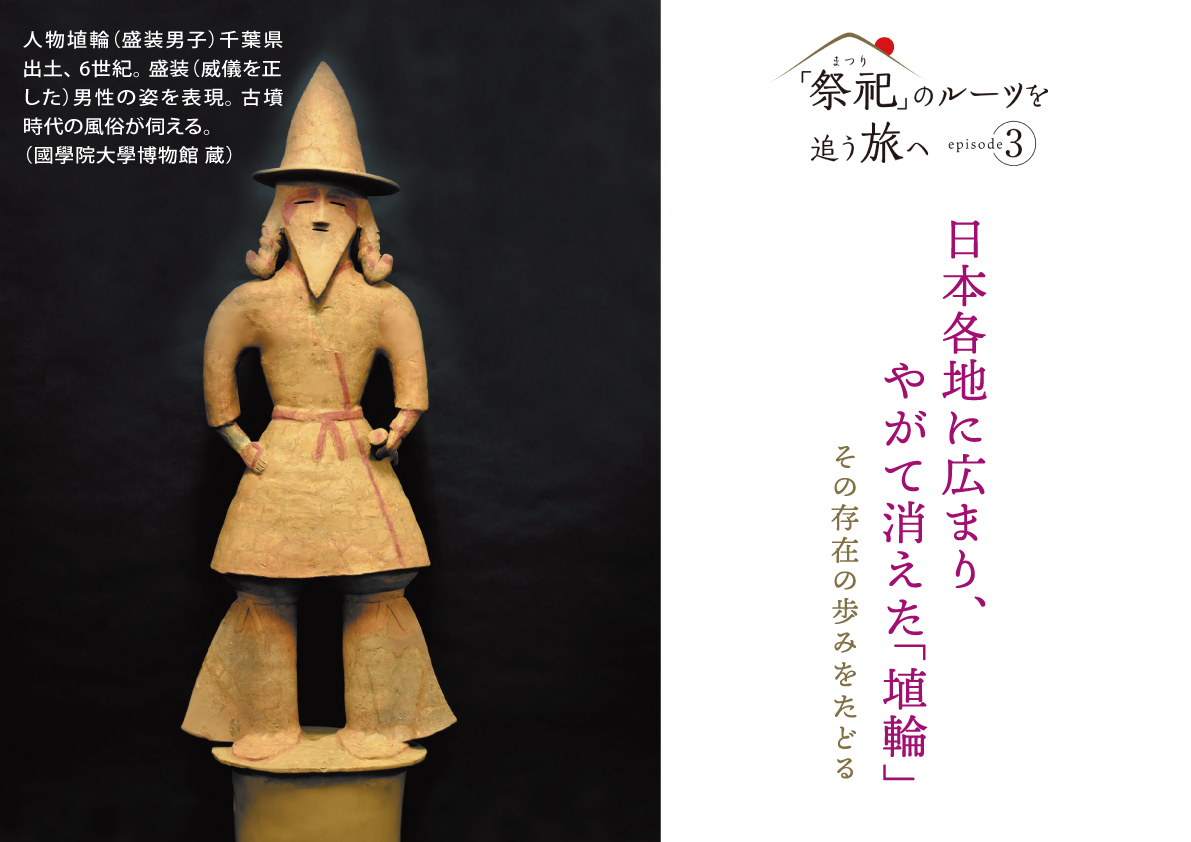

このように埴輪が発達する中で、盾や甲冑形埴輪を原型とする人物埴輪が出現した。

円筒埴輪 |

壺形埴輪 |

人物埴輪 |

盾形埴輪 |

大規模な埴輪群から今とのつながりを考える

埴輪は、さらに変化を遂げていく。その詳細を語るのは、國學院大學 神道文化学部の笹生衛教授(國學院大學博物館長)。

「5世紀になると、古墳の周囲に非常に大規模な埴輪群が出てきました。その多くは、実際に行われたと思われる供膳儀礼を模したもの。多数の人物埴輪が列をなし、被葬者にお供えを捧げる女性の埴輪や、垣根で区画された祭の空間を守護する武人などが見られます」

実際に、古代に存在した埴輪群の面影を見られる場所がある。継体天皇陵の可能性も高いと考えられている大阪府高槻市の今城塚古墳だ。6世紀前半に作られたとされる前方後円墳で、外堤の北側から人物や家などをかたどった形象埴輪が大量に見つかった。全国でも最大規模であり、その形跡をもとに、当時の埴輪群が復元されている。

今城塚古墳の概略図。墳丘の造出のほか、内濠と外濠の間の堤上に張り出しを設け、埴輪祭祀場とした。 |

同古墳の埴輪祭祀場の景観。130点以上の復元された埴輪群から、供膳儀礼の様子が見て取れる。 |

「この埴輪群の中心にある家形埴輪は、高床で屋根に鰹木(かつおぎ)が9本乗っているものがあります。鰹木は、屋根の重し・装飾であると同時に、権力の証でもあります。9本という本数は、大王の宮殿に匹敵するもの。相当な力を持った人物の墓だと考えられます」

これほどまでに全国に広まった埴輪だが、前方後円墳の築造が停止された7世紀以降は製作されなくなっていく。ただし、埴輪で表現した儀礼の形式は受け継がれていった。たとえば大嘗祭の祭祀の場「大嘗宮」は、今城塚古墳の埴輪群に見られる儀礼の場と共通点が多い。周囲を塀(垣根)で区画している点や、食事を供える点、場の入り口には矛・盾が置かれ武人が立つ点などだ。

時代の中で役割や意味合いを変えていった埴輪。しかし、そこに共通するのは、死者の人格を象徴し、その人格に何らかの思いを寄せていたことである。さらに、埴輪はある時期から姿を消したが、今も先祖への供膳や思いを馳せる行為は行われる。埴輪はなくなっても、そこにあった文化や慣習は、日本の伝統の中で維持され続けてきたのである。

<編集協力:國學院大學 研究開発推進機構 助教 吉永博彰>

【博物館のご紹介】

|

日本文化や歴史に関するさまざまな文化財が保存・展示されている大学博物館。常設展示は、古代の祭祀などの様子を知れる「考古ゾーン」や、日本における信仰に焦点を当てた「神道ゾーン」などがある。さらに、時期ごとの特別展や企画展も充実。その時々にここでしか見れない貴重な展示物が並ぶ。 [開館時間]午前10時〜午後6時 [開館日]通年 [休館日]不定期 [入館料]無料 |

笹生 衛

研究分野

日本考古学、日本宗教史

論文

古代の水の祭祀-祭祀遺跡と文献史料から考える―(2025/03/27)

10世紀の気候変動がもたらしたもの―東国の集落と水田の景観変化から―(2024/08/01)