古くから続いてきた、神を祀る文化。

日本人がいかにして神祭りを行い、大切にしてきたのだろうか。

古代にさかのぼり、「祭祀」の発祥に迫る本連載。

2回目の今回は、祭祀でも特別に大切にされてきた「鏡」の存在に焦点を当てる。

副葬品や捧げ物として古代の鏡が多数出土

神を祀るために、弥生時代以来さまざまな品々が捧げられてきた。「鏡」はそのひとつである。古代の祭祀を考える上で手がかりとなる『日本書紀』の「天石窟(あめのいわや)(『古事記』では「天石屋戸〈あめのいわやと〉)」の神話を読むと、鏡の記述が目に留まる。鏡をサカキ(常緑樹)に下げて捧げ、天照大神のお出ましを願うシーンがあるのだ。「八咫鏡(やたのかがみ)」と呼ばれるその鏡は、のちに天上から地上世界へともたらされたという。優れた鏡は神に捧げられ、その象徴ともなったのである。一方で、鏡は神祭りのみならず、人の葬祭にも用いられた。

「古代の人々にとって、鏡は単に姿を写す実用品としてだけでなく、墓への副葬品や祭祀の道具としても使われました。多くの遺跡からも、そのような使い方をしていた形跡が見て取れます」

こう話すのは、國學院大學 研究開発推進機構の内川隆志教授(國學院大學博物館 副館長)。実際、古墳時代に作られた古墳の中には、鏡が副葬品として使われていた事実を伝える遺跡が多数ある。

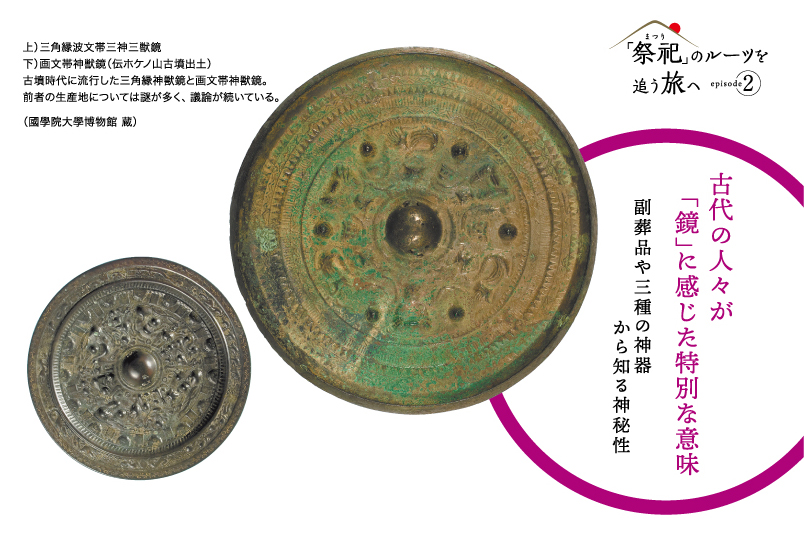

「たとえば、4世紀前半に作られたとされる奈良県の黒塚古墳(天理市)。ここからは、三角縁神獣鏡が33面、そして画文帯神獣鏡が1面、出土しました。三角縁神獣鏡は、鏡面をすべて埋葬者に向けて並べられ、埋葬者の頭部付近には画文帯神獣鏡が置かれていました」

また、3世紀後半〜4世紀前半の古墳と推定される奈良県のホケノ山古墳(桜井市)からも、画文帯神獣鏡が出土している。一方で、古代祭祀の形跡が数多く残り、世界遺産にもなっている福岡県の沖ノ島では、当時の祭祀遺跡から数多くの鏡が見つかった。死者への副葬品、そして神への捧げ物として、鏡は大きな役割を果たしていたことが分かる。

黒塚古墳ー展示館を併設。実際に埋められた鏡の様子を再現したレプリカがある。

ホケノ山古墳ー画文帯神獣鏡のほか、大きさの異なる壺や太刀、刀剣が出土した。

「三種の神器」でもある鏡人々が感じた特殊な力とは

それにしても、なぜ古代の人々は鏡をそうした役割に用いたのだろうか。

「弥生時代前期末に中国大陸から伝わった鏡は、当時の日本人が目にしたことのないものでした。光を反射し、姿を映す鏡に神秘的な力を感じたのでしょう。そして、その力は邪悪なものを退けると考えられ、重宝されたのではないでしょうか。だからこそ、副葬品や捧げ物として使われたと考えられます」

弥生時代前期に日本へ伝わった鏡は、後期になると、北九州を中心に日本国内でも作られるようになる。副葬品として、また4世紀頃からは祭祀でも用いられていたことが出土事例から確認できる。

時代が進む中で「当時の祭祀遺跡からは、本物の鏡だけでなく、鏡を模した石製や土製の模造品も出現しました」と内川氏。また、古墳から出土した埴輪の中には巫女の姿を表した「巫女埴輪」があるが、腰には呪具として鏡を付けているものも見られ、祭祀と鏡との密接な関わりを想起させる。

今年5月に行われた天皇陛下の剣璽等承継の儀では、皇位と関係する「三種の神器」が話題となった。剣・璽とともに鏡があり、長い日本の歴史の中で、鏡が果たしてきた役割の大きさの一端が伺えるのではないだろうか。

最後に、古代に建物を建てるのに先立ち、土地の神を鎮めて邪鬼を払いのける目的で、鏡が鎮物(しずめもの)や鎮壇具として土中に埋納された。現代でも、地鎮祭の鎮物の一つとして鏡の模造品を埋めることは多い。古代の人々が鏡に感じた思いは、こうした習俗の中で今も垣間見ることができる。

<編集協力:國學院大學 研究開発推進機構 助教 吉永博彰>

【博物館のご紹介】

|

日本文化や歴史にまつわるさまざまな文化財が保存・展示されている大学博物館。常設展示は、古代の祭祀などの様子を知れる「考古ゾーン」や、日本における信仰に焦点を当てた「神道ゾーン」などがある。さらに、時期ごとの特別展や企画展も充実。その時々にここでしか見れない貴重な展示物が並ぶ。 [開館時間]午前10時〜午後6時 [開館日]通年 [休館日]不定期 [入館料]無料 |