古代から現代に至るまで、神に捧げられてきたものたち。それらの意味を見つめると、捧げられたものの歴史や日本の伝統文化の素顔を知ることができる。

第1回目となる今回は、「刀」を取り上げる。

韴霊大刀模造刀、東京・北澤八幡神社蔵

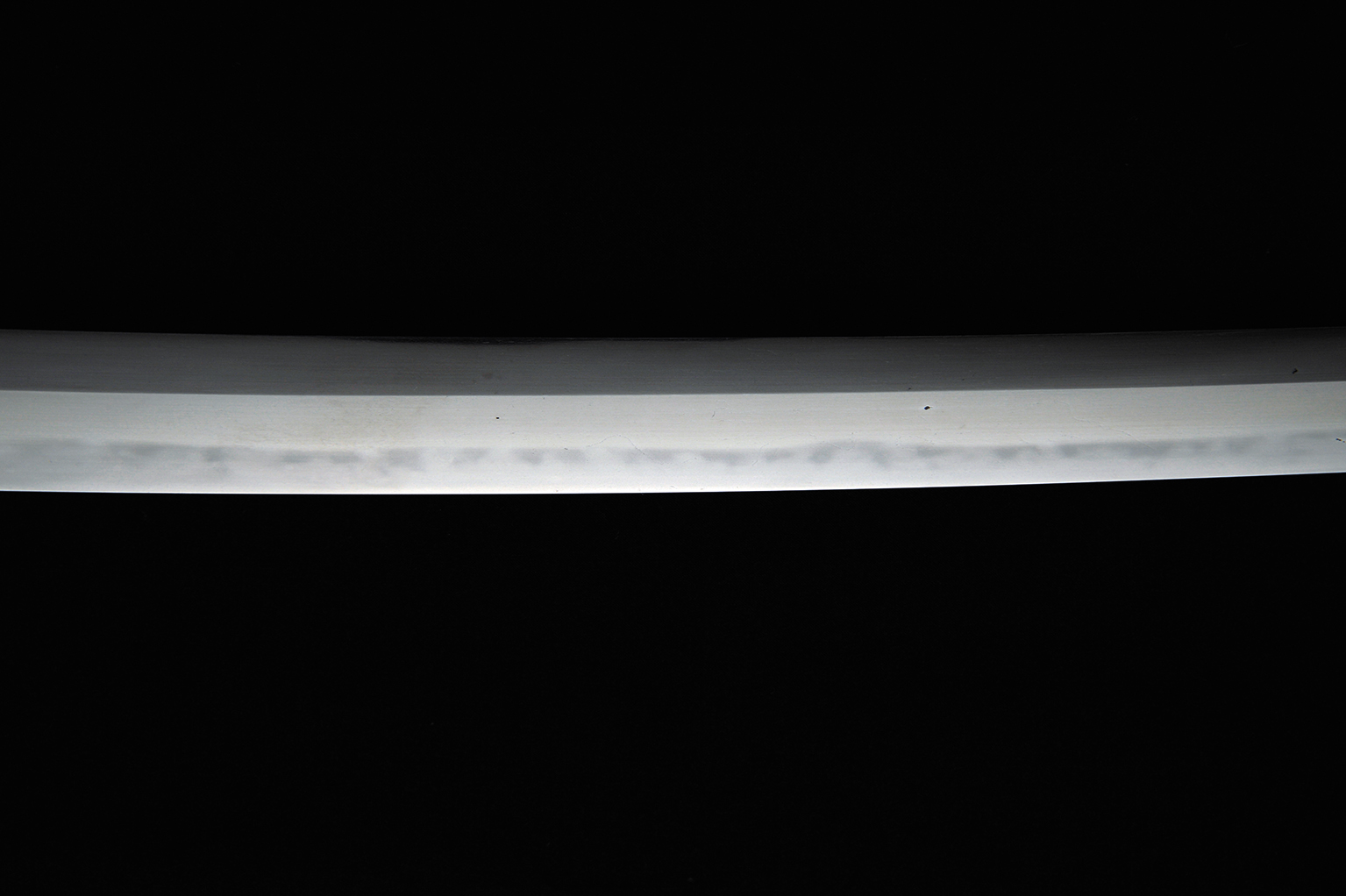

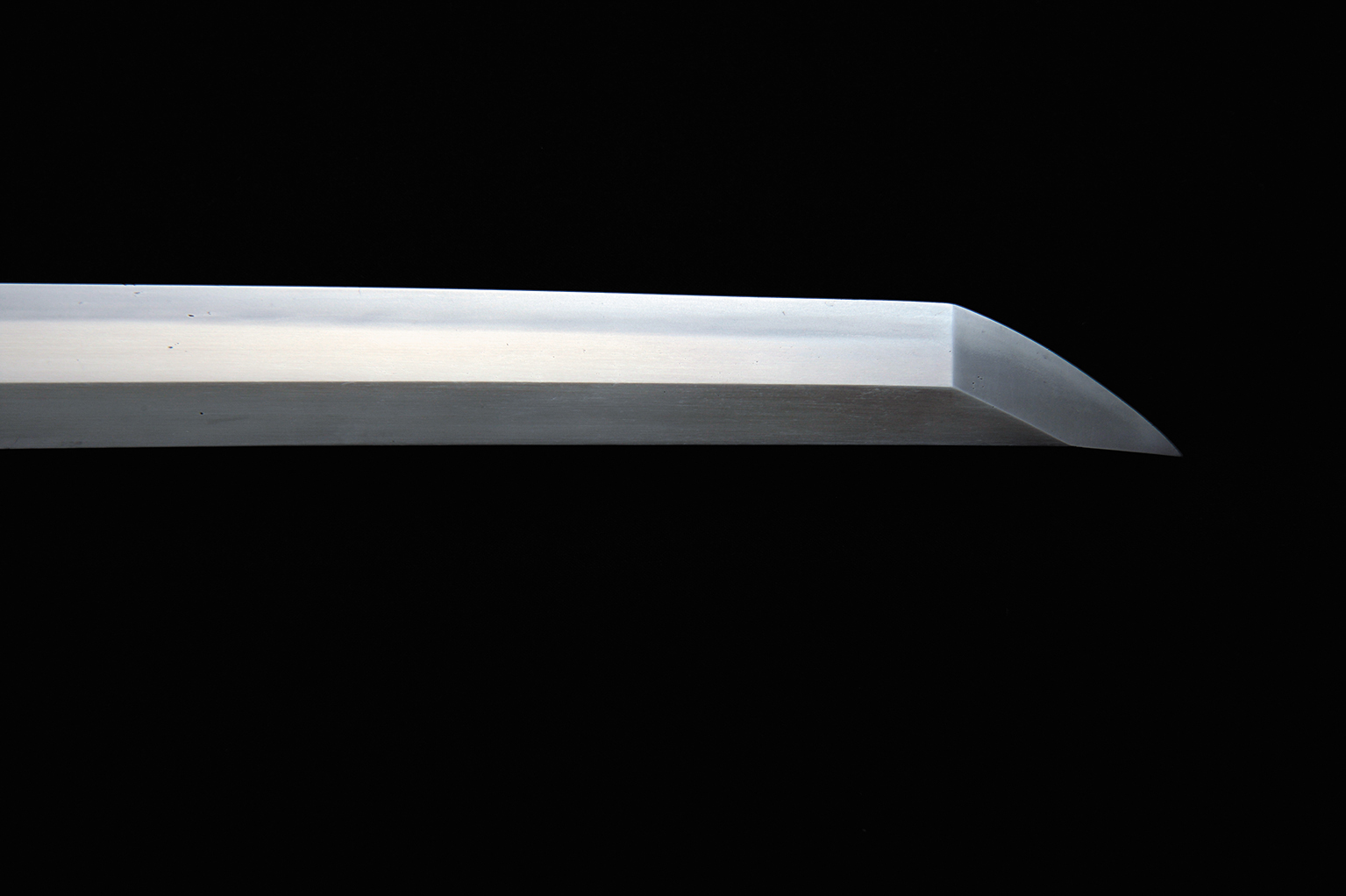

薄緑丸、箱根神社蔵

霊威を発した古代の「刀剣」 なぜ特別視されたのか

現代の人々にも愛される日本の刀剣。名を成した武将の愛刀として、あるいは伝説的な刀工が残した名刀として、今も愛好家は多い。

しかし、日本における刀剣の歴史をたどると、違った顔も見えてくる。日本列島に武器としての刀剣がもたらされたのは弥生時代。その弥生時代末期から古墳時代末期には、それは今以上に貴い存在であった。刀剣は神への捧げものとして、あるいは神そのものとして扱われたのである。

その代表が、奈良県の石上神宮に祀られる布都御魂剣(ふつのみたまのつるぎ。日本書紀では「韴霊」)である。刀剣そのものが信仰の対象となっている。

北澤八幡神社所蔵の大刀は、全長69.8cmの内反素環頭。「韴霊(ふつのみたま)大刀模造 明治四十五年二月日」という銘が裏に入っている。

幕末から明治、大正にかけて活躍した刀工、菅原(宮本)包則が八十三歳の時の作品。

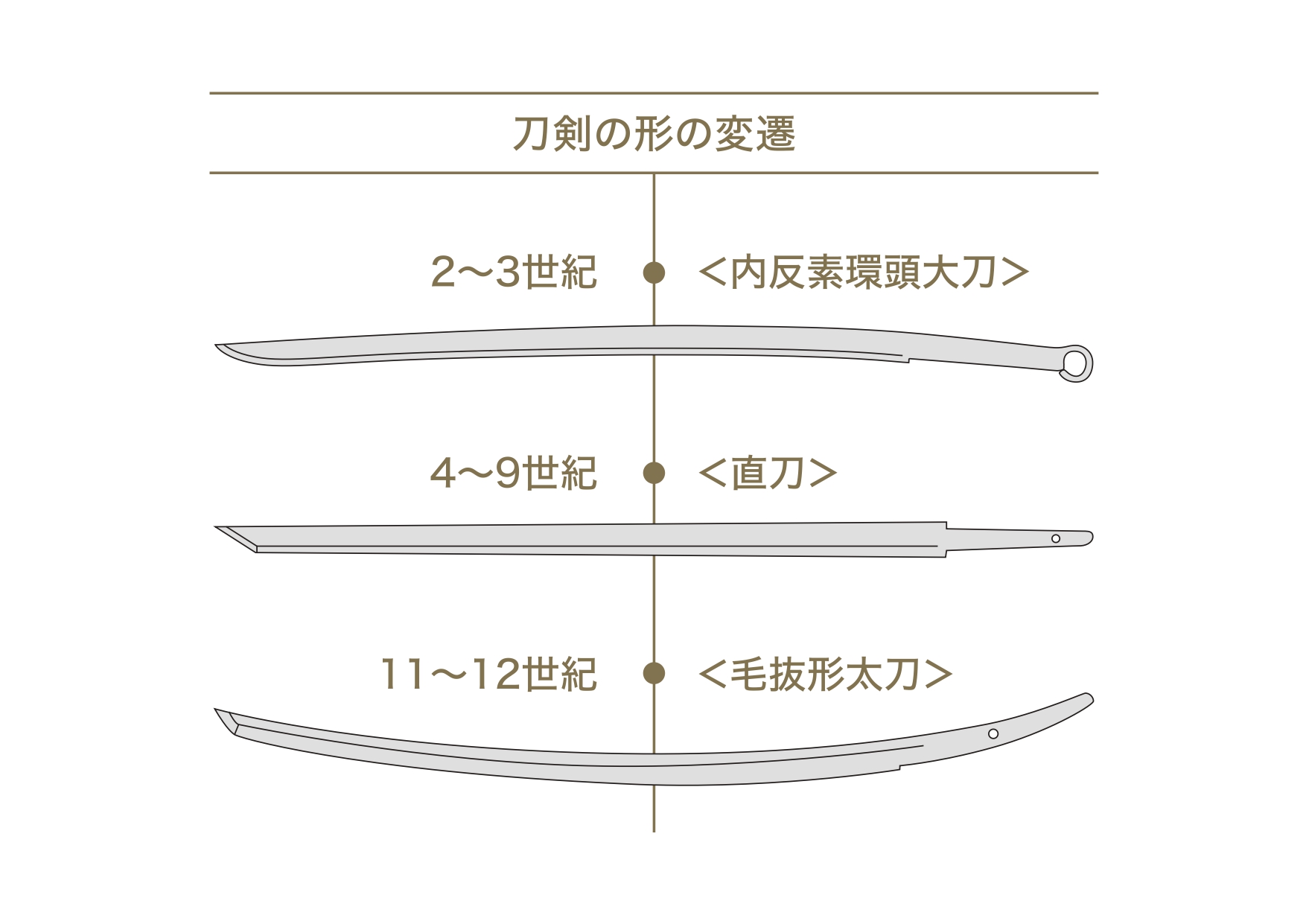

明治7年、石上神宮の禁足地の中央からは、「内反素環頭大刀」という鉄製の刀が出土している(『まつり』大場磐雄、学生社、1967年参照)。その形状については「柄の先端に素環頭という輪があり、刀身は内側に反っています。これは、2世紀頃に中国で作られた刀の形状と一致します」。そう話すのは、古代祭祀の遺跡から歴史を分析する國學院大學 神道文化学部教授・國學院大學博物館館長の笹生衛氏。「当時は刀が霊威を持ったもの、神聖なものとして扱われていました」と続ける。

ではなぜ、人々はそこまで刀剣を特別視したのだろうか。

「大陸より伝わった刀剣の切れ味を目の当たりにした日本列島の人々。彼らにとって、あまりに脅威を感じたのでしょう。人間を殺傷する金属製の武器は、縄文時代、日本列島には存在せず、弥生時代に大陸・朝鮮半島から伝来しました。特に、人体を瞬時に切断できる鉄製の刀剣に、当時の人々は強い力、脅威を直観したと思われます。だからこそ、鉄の刀そのものに霊威を感じ、神への捧げもの、あるいは神聖な存在になったと言えます」。

石上神宮以外にも、三種の神器として知られる天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ、草薙剣)を奉安する熱田神宮など、刀剣と神の関係は非常に近い。古代において刀は、実用的な武器であると同時に、神としての霊威を持ち、また神への捧げものでもあったのである。

〈つわもの〉と刀の物語 「刀」はなぜ、武士の「魂」か

列島に渡来した刀剣は、4世紀以降、武器として定着する。この頃から平安時代の9世紀頃にかけて、刀は反りのない「直刀」が一般的になった。

当時は歩兵戦がほとんどであり、このような形が好まれたと考えられる。私たちがよく知る「日本刀」のように、外側に刃が反る形は、「騎馬戦に適しているので、そのような戦いが主流となる10、11世紀以降に普及したのではないか」と笹生氏は推測。11世紀から12世紀頃にかけて、現在の「日本刀」の祖型(毛抜形太刀)が誕生した。

武士が活躍する時代になると、刀と武士の新たな関係も始まった。國學院大學 研究開発推進機構助教の吉永博彰氏は、「刀が普及し武器として一般化すると、英雄視された武士の伝説と併せて語られるようになります」と話す。その中で「新たに刀にまつわる伝説や伝承が生まれました」と続ける。

たとえば、源義経が奉納し、曽我兄弟の仇討ちで知られる箱根神社の「薄緑丸」、源頼光と四天王が丹波国大江山の鬼「酒呑童子」を切ったと伝えられる刀など、実在の武士とともに語られるケースが増えていった。

箱根神社が所蔵する薄緑丸。源家が受け継いだとされる。名を次々に変えており「蜘蛛切」「吼丸」とも言われた。「薄緑丸」は義経が命名。兄・頼朝との関係修復を祈願し奉納したと言われる。

「酒呑童子絵巻」の一部。酒呑童子を退治する物語が描かれる。実在の武将と刀を題材にした伝説の一例。(國學院大學所蔵)

ただし、そこにも「刀が神への捧げものだったルーツが見え隠れする」と吉永氏は言う。

「薄緑丸をはじめ、多くの武士が神社へ刀を奉納しました。そのような行動の背景には、古代から行われた神へ武器・武具を捧げる習わしがベースにあるのでしょう。現在、各地の神社に刀剣が多数所蔵されているのも、こうした歴史があってのことと考えます。また、日本刀は魔除けや〈妖刀〉のエピソードも多いですが、それもかつて刀に霊威を感じ、神格化していた伝統を受け継いだものかもしれません」

今も日本人の心をつかむ名刀たち。武士やかつての活躍の歴史とともに語られることも多いが、さらにそれ以前、神への捧げものとしての刀剣を知ると、その重みや深みが一層増すかもしれない。

時代ごとの軍政にあわせて刀の形状は変化。刀剣を神に捧げる際は、柄や鞘に豪華な装飾が施された。

箱根神社には薄緑丸と所縁のある曽我兄弟を祀る曽我神社や、神社所蔵の宝物を展示する宝物殿がある。

笹生 衛

研究分野

日本考古学、日本宗教史

論文

古代の水の祭祀-祭祀遺跡と文献史料から考える―(2025/03/27)

10世紀の気候変動がもたらしたもの―東国の集落と水田の景観変化から―(2024/08/01)