神社祭神への捧げものである御幣。神社ではさまざまな形状や大きさのものがあります。

神社の神職にとって、御幣づくりは重要な務めとなりますが、形状は必ずしも単純なものばかりではないため、早い段階での調製技法の修得には意味があります。

何より、神社において御幣がなぜ大事にされているのかを知らなければ、延いては神社のまつりが廃れてしまうきっかけになるかもしれません。

神道文化学部では、コロナ禍前から、國學院大學院友神職会の支援を受け、御幣などの形状や歴史を学びつつ、実際に制作する機会として、学部学生、及び神道学専攻科・別科神道専修学生を対象に御幣講座を開催してきました。

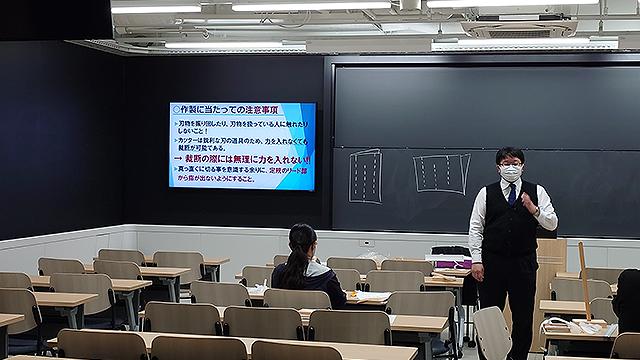

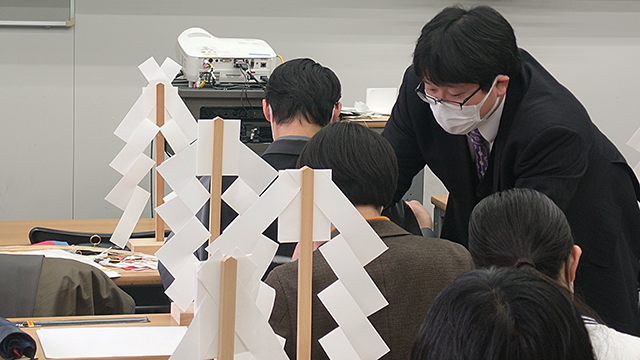

令和5年度も、研究開発推進機構の吉永博彰助教を講師として、3回にわたり開催いたしました。

第1回(令和5年6月16日開催)

御幣と紙垂の歴史と構造に関する講義と御幣の実作

第2回(令和5年11月14日開催)

大麻・小麻に関する講義と大麻の実作

第3回(令和6年2月14日開催)

御幣・玉串に関する歴史・種類の講義と実作

神道文化学部では、正課の授業を補完する形で、神社の実務に直接関係する技能修得のための課外講座を、これからも開催していく予定です。