平成28年12月3日(土)・4日(日)の両日、神道宗教学会「学術大会」が開催されました(第70回)。

神道宗教学会は、津々浦々の神道研究者が集う全国学会です。

大会1日目はシンポジウム、大会2日目は3つのパネルと研究発表が行われました。

シンポジウム「近世の神祇秩序と東照宮」

基調講演は曽根原理氏(東北大学助教)。日光東照宮創建の歴史的・教理的背景を詳述しました。

ついで中野光浩氏(神奈川県立荏田高校教諭)、高藤晴俊氏(日光東照宮特別顧問)を交えて共同討議。東照宮信仰の特質、その全国展開の諸相について、熱心な議論が交わされました。

司会は松本久史神道文化学部准教授。

パネル(1)「近現代における伊勢信仰と担い手の諸相を考える」

パネル代表者の櫻井治男氏(皇學館大學教授)が基調発題。伊勢神宮信仰の担い手の変遷について、関連資料を紹介しながら詳しく辿りました。

ついで武田幸也本学研究開発機構助教、八幡崇経氏(呼子八幡神社)、藤本頼生神道文化学部准教授が、伊勢信仰の諸論点を巡って順次発題。

コメンテーターは長谷部八朗氏(駒澤大学教授)。仏教研究のお立場から有益な助言を賜りました。

パネル(2)「神社・神職に関する実態調査」による研究成果と今後への期待」

パネル代表の板井正斉氏(皇學館大學准教授)が基調発題。「神社・神職に関する実態調査」(神社本庁総合研究所研究祭務課、平成28年) の集計結果を分析すると共に、「社会資産としての神社」の役割についても言及しました。

ついで神道文化学部の黒崎浩行教授、石井研士教授が「調査の結果から見えてくる神社・神職の現在」を巡って発題。

コメンテーターは川又俊則氏(鈴鹿短期大学教授)。

地域の神社・神職が置かれた実情、その課題解決の方途を巡って、活発な意見交換が行われました。

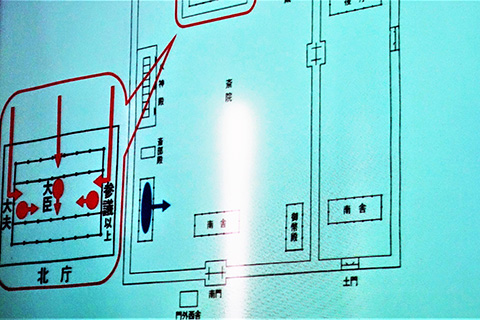

パネル(3)「日本古代の儀礼・儀式と祭祀―古代祭祀の類型化を試行する」

まず小林宣彦神道文化学部准教授が発題。古代国家における天皇と祭儀との関わり。その諸相を明快に類型化しました。

司会兼コメンテーターは加瀬直弥神道文化学部准教授。

ついで日本古代の代表的な国家祭祀・祈年祭の式次第、その特徴を検討。

担当は本学大学院生の塩川哲郎・木村大樹両氏。

藤森馨氏(国士舘大学教授)が古代祭祀における「祝部」の職掌について新説を提起。

コメンテーターは岡田莊司神道文化学部教授。

日本古代の国家祭祀形成における孝徳朝・天智朝の画期性を説き、その観点から祈年祭祝詞の内容を興味深く読み解きました。

全国の神道研究者が一堂に会する神道宗教学会。

本年の学術大会においても、神道研究の最新のトピックを巡って、ホットな議論が交わされました。