カリキュラム

2025年2月19日更新

カリキュラムは、年度によって異なります。在学生は、入学年度の「履修要綱」で確認してください。

2020年度以降入学者のカリキュラム

◆学部共通科目

経済学部の教育理念の体得と経済学部での学修に必要な科目群です。経済学部の必修科目である「日本の経済」と「基礎演習A」からなる初年次教育科目、経済学や経営学などの基礎的知識や技能・技法および学修態度を身につける学部コア科目、そして専門英語科目から構成されています。

【日本の経済】

【基礎演習A】

◆学科基礎科目

経済学科は経済学、経営学科は経営学に関する基礎的知識・理論・技法を学修し、経済的・社会的・経営的事象を分析するためのフレームワークを身につけます。

◆学科専門科目

経済学科は5コース(経済理論とデータ分析、経済史、地域経済、日本経済、グローバル経済)、経営学科は3コース(ビジネスリーダー、ビジネスクリエイター、ビジネスアナリスト)が設定されています。

この科目群では、各コースの学修に必要な専門的知識・理論・技法を修得し、経済的・社会的・経営的課題の解明に向けた能力を涵養します。

◆学科応用科目

経済学や経営学などに関する応用的・発展的知識・理論・技法を学修し、経済的・社会的・経営的課題の解明に向けた能力を涵養します。

◆専門演習科目

個人的な研究関心に基づき、専門分野を主体的に学修するための知識・技能・技法・態度が身につくようにします。経済学部では、専門演習加入者は「卒業論文」が、専門演習非加入者は「卒業リポート」の提出が必修となります。

【ゼミ紹介】

- 田原ゼミ

- 中田ゼミ

・杉山ゼミ

・芳賀ゼミ

【ゼミ成果発表会】

2023(R5)年度の開催報告(PDF)

2024(R6)年度の開催報告(PDF)

2019年度のゼミ成果発表会の様子

◆関連科目

現代社会の経済的・経営的課題を主体的かつ協働的に解決するための実践的スキルを修得するとともに、職業人生を主体的に選択する態度を涵養します。

【政策デザイン】

【ビジネスデザイン】

【リーダーシップ基礎】

※カリキュラムマップとカリキュラムツリー

-

2019年度以前入学者カリキュラム

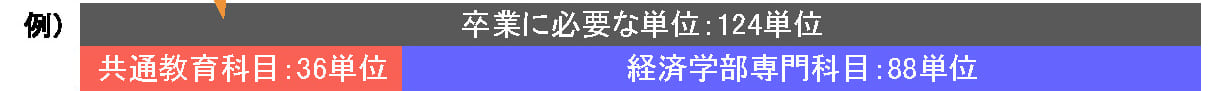

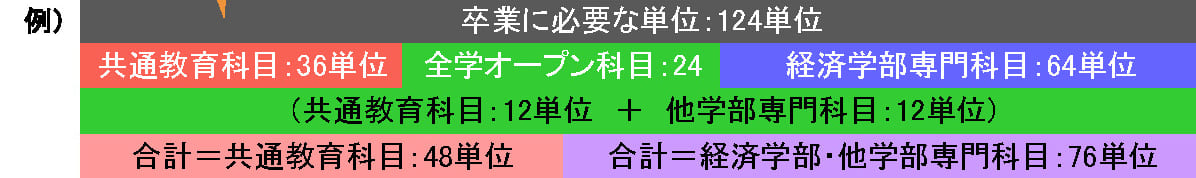

経済学部の卒業に必要な最低限の単位数は124単位。

経済学部のカリキュラムは「共通教育科目」と「専門教育科目」から構成されています。

皆さんが入学すると、外国語・自然科学・文学・歴史学など幅広い分野にわたって開講されている共通教育科目の中から必修科目や自分の興味や関心に沿った科目を選択し、それらを総合的・学際的に学んでいきます。

その中で、卒業するためには、共通教育科目を36単位以上、専門教育科目を64単位以上、修得しなければなりません。

この両方を併せると100単位となりますが、卒業に必要な124単位を満たすためには、残り少なくとも24単位以上修得しなくてはなりません。

この24単位は経済学部の専門教育科目あるいは共通教育科目からではなく、本学のすべての学部・学科から提供された多くの全学的な科目群の中から修得することもできます。これらの科目群(科目の一覧表)を國學院大学では「全学オープン科目」と呼んでいます。

選べる24単位―「専門教育科目」or「共通教育科目」or「全学オープン科目」 あなたなら、どうする?

大学で学ぼうとする動機は人によって様々です。「全学オープン科目」は、そんな皆さんの期待に応えるために設置してあります。

経済学部の学生の履修スタイルを、ここでは大きく2つの例に分けて紹介します(下図参照)。

A)経済学を中心に広く、深く学びたい学生へ

ひとつは共通教育科目を最低限の36単位だけ修得し、経済学部の専門科目を88単位以上を修得するパターンです。

例えば、経済学科の「経済の歴史と理論コース」に所属する学生が、「経済ネットワーキング学科」や「経営学科」の科目を修得するように、自分が所属する学科やコースの要卒単位だけでなく、経済学部の他学科や他コースの専門教育科目を「自分の研究上の興味や関心に沿って主体的に学ぼうとする人」に向いています。

自分の所属する学科の科目だけでなく、経済学(経営学)の主要科目を修得しますので、まさに経済学部を卒業した「証」となるでしょう。

また、講義形式はもちろんですが、演習(ゼミナール)(下記参照)への加入を希望する人に向いています。

B)経済学だけではなく、もっと幅広く学びたい学生へ

もうひとつは経済学部の専門教育科目を最低限の64単位だけ修得し、60単位以上を共通教育科目や全学オープン科目で修得するパターンです。

外国語科目、他学科の専門教養科目、教職科目*などを修得することになりますので、「一般的な教養教育を身につけたい人」「(教職や公務員など)自分の目指す方向が定まっている人」に向いています。

*ただし、教職科目のなかには専門教育科目に含まれるものもありますが、その多くは要卒124単位の「外」になります。

この他にも、海外留学、他大学での履修、様々な資格取得などの目標を持って経済学部に入学する人もいるでしょう。

この場合も、ここでは詳しく説明することは省きますが、全学オープン科目を用いて、卒業に必要な単位に加えることができます。

さらにまた、全学オープン科目を活用することによって、他学部の専門教育科目などを学際的かつ体系的に履修する副専攻制度も設けられています。

まずは、学部共通科目の履修から・・・・

表 経済学部3学科共通のカリキュラム体系

配当年次 科目の種類 科目名 1年前期 学部共通科目

(必修2科目4単位)*日本の経済*

基礎演習A*

1年後期~ 学部共通科目

(選択必修科目から3科目6単位以上)基礎演習B

コンピュータ基礎

情報システムの基礎

会社入門

世界の経済

1年後期~ 学科基礎科目

(選択必修科目から5科目10単位以上*)*経営学科は6科目12単位以上

(各学科のカリキュラム表を参照) 2年後期 専門基本・応用科目 演習Ⅰ 3年 専門基本・応用科目 演習Ⅱ 4年 専門基本・応用科目 演習Ⅲ(4)/演習Ⅲ(2)

演習Ⅳ

おもに3・4年 専門基本・応用科目

コース別選択必修科目

(5科目10単位以上*)*経営学科は4科目8単位以上

(各学科のカリキュラム表を参照) おもに3・4年 専門関連科目

選択科目おもに3・4年 専門関連共通領域科目

選択科目経済学部の専門教育科目は、入学直後の1年前期の学部共通科目から始まります。

学部共通科目のうち、「日本の経済」「基礎演習A」の2科目は必修科目※で、これらの科目は1年後期以降の専門科目の基礎となる重要な科目です。

皆さんは入学すると、まず日本だけでなく「世界の経済」が現在どうなっているのかを学びながら、日本経済が直面している諸問題や置かれている位置を世界経済の視点から相対的に知ることになります。

その際、経済を実際に動かす主体である会社の仕組み・機能・役割などについて理解する(「会社入門」)ことで、全体的な視点からだけでなく個別主体の視点(それぞれマクロ的視点、ミクロ的視点といいます)から経済の現状と課題を幅広くそして深く学習していきます。

また、経済学部ではこれらと並行して、経済学の学習に欠かせない基本的なツール(「コンピュータ基礎」「情報システムの基礎」)を学びます。経済学部が重視しているコンピュータを初めとした情報機器の操作もそのツールのひとつです。

※「コンピュータと情報」(共通教育科目)も必修科目です。

「系統履修」の意味を理解しよう

大学教育では、基礎となる科目をひととおり履修し終えた後に、その応用となる科目を履修していく《系統履修》という学びの手順を理解することが大切です。

系統履修には、ある科目を履修するためには、その科目の基礎となる他の科目を履修済みであることが条件となる《前提科目》というかたちで履修要項に明記されているものがあります。

さて、次は学科基礎科目へ

1年後期から各学科の専門科目を履修していくうえでの基礎となる学科基礎科目が始まります。

経済学科と経済ネットワーキング学科では5科目10単位以上、経営学科は6科目12単位以上履修しなければなりません。

なお、学科基礎科目の中には1年前期から履修できるものもありますので、各学科のカリキュラム表を見て、積極的に履修してください。

1年から2年、2年から3年へのステップには条件(進級制限)があります

※1年から2年への進級には・・・

1年間(正確には1学期以上)在学し、学部共通必修科目(日本の経済、基礎演習A)のうち1科目2単位以上を含む卒業に要する単位を10単位以上修得することが条件となります。※3年生に進級するためには・・・

2年間(正確には3学期以上)在学し、共通教育科目の必修外国語(英語)5科目10単位と「コンピュータと情報」2単位、学部共通必修科目(2科目4単位)を含んで卒業に要する単位を34単位以上を修得することが条件です。

専門教育の柱 −専門基本科目−

2年前期からは、経済学のさまざまな分野のより専門的なテーマについての基礎を学ぶ専門基本科目が始まります。

専門基本科目の中にはコース別選択必修科目が含まれています。

コースは学科ごとに複数置かれており、自分の学びたいことや関心に応じて、1年の4月に選択(3年次の履修登録期間中に確定)します。

自分が選択したコースに配置されたコース別選択必修科目を、5科目10単位以上(経営学科は4科目8単位以上)履修し、単位を取得しなければなりません。

これも卒業の要件であることに注意しましょう。

経済や社会のさまざまなテーマを学ぼう −専門応用科目・専門関連科目−

専門的なテーマの基礎を学ぶ専門基本科目に加えて、経済や社会のさまざまなテーマについて、より深く学ぶ専門応用科目を履修できるようになります。

専門応用科目のなかで重要なものとして、2年後期から始まる「演習Ⅰ」・「演習Ⅱ」・「演習Ⅲ」という少人数での演習形式の授業、いわゆるゼミがあります。

ゼミの選考は2年前期に行われますので、自分の関心に沿ったゼミが選べるように、1年生のうちから関連する科目を履修したり、公開ゼミに参加するなどしてしっかり準備してください。

なお、自分が入学した学科以外の開講科目でも専門関連科目として履修することができます。

少人数教育の場は、大切なもの。ぜひその機会にチャレンジして

経済学部では、入学直後の1年前期に開講される学部共通の必修科目「基礎演習A」や1年後期の「基礎演習B」(義務履修科目)、2~4年次に開講される「演習Ⅰ」・「演習Ⅱ」・「演習Ⅲ」などの演習系科目や「フィールドワーク」といった実地調査型の少人数教育の場が用意されています。

1年生の「基礎演習A」「基礎演習B」ではレジュメの書き方やレポートの書き方、プレゼンテーションの仕方など大学で学ぶ上で必要な基礎的なツールを、クラス担任の指導のもと、少人数クラスで学んでいきます。アットホームな授業なので友人もつくりやすく、また、大学での授業や生活全般の不安や疑問についてクラス担任に相談しやすい雰囲気です。

大講義形式の授業であきたらない人は、この少人数教育の場(ゼミ)とそのメニューを利用してそれぞれの関心あるテーマを発見し、さらに掘り下げて行くことができます。少人数のメンバーがテキストや関連文献・資料を読んだり、足を使って調査に出かけ、調べてきたことを発表し、教員や他のメンバーと討論します。ゼミとしての共同論文や卒業論文に相当するレポートを課しているところもあります。つまり、学生も教員も時間割を超えて手間暇をタップリかけています。それだけに成果も大きいものがあります。とくに2年後期から始まる専門演習は面接で選択の動機が問われますから、しっかり準備してぜひチャレンジして欲しいと思います。

演習(ゼミ)を希望する人は、自分から進んで課題を見つけ、その課題に果敢にチャレンジする意欲と姿勢が必要です。教員や他の学生の言うことを一方的に聞くだけで終わってしまったら、せっかくの少人数教育の場をうまく利用したとは言えないでしょう。教員や他のゼミの仲間との討論を通じて自分の意見を発表したり、他のゼミ生の多様な見方・考え方を聞く中で学ぶ貴重な体験は、面接などの就職活動のさいにも、卒業後の様々な活動場面でも大きな力となるでしょう。

カリキュラムマップ

各科目を履修することによって、学生のみなさんが身につけることのできる能力を、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性を保持しつつ多様な人々と協働して学習する態度」の3領域のそれぞれについて、◎や〇で表示しています。

もちろん、すべての科目が、多かれ少なかれ、すべての目標の要素を持っていますので、ここで◎や〇で表示されているのは、あくまでも「特に関係の深い目標」あるいは「重点的に目指される目標」になります。

このページに対するお問い合せ先: 経済学部資料室

RECOMMENDS

-

{{settings.title}}

{{settings.lead.title}}

{{{settings.lead.letter}}}

{{pages.title}}

{{articles.title}}

Language

SEARCH

{{section.title}}

-

{{item.tagline}}