國學院大學の歴史学といえば、多くは「日本史」を想起することだろう。しかし、國學院大學の歴史学には、日本の近代歴史学の黎明期にその本流を汲んだ、西洋史や東洋史といった外国史研究に立脚した豊かな教育の伝統も息づく。

その源流は明治30年代に遡る。当時、経営の危機にあった皇典講究所・國學院は頽勢挽回を企図し、その刷新は経営面だけでなく教学面にもおよんだ。所長兼院長の佐佐木髙行のもと、帝国大学文科大学でようやく根付いたばかりの近代歴史学の導入が進められることとなる。そのさい、その主導にあたったのは、学監として招かれたばかりの杉浦重剛だったらしい。杉浦は、かつてみずからもイギリスで化学を修めた、東京開成学校出身の科学エリートであった。

明治30年代から昭和戦前期までの外国史科目を担当した教員陣は、まさに綺羅星のごとき顔ぶれである。のちに碩学として名を馳せる西洋史学理論の小林秀雄や満蒙研究の開拓者白鳥庫吉らをはじめとし、東京高等師範学校教授となる甲骨学の林泰輔、北京・法政学堂赴任を経て京都帝大教授となる近代中国史の矢野仁一、四高教授ののち東京高師に転じた上原菊之助およびその他の面々である。かれら帝大卒の若き学士たちは、國學院の教壇で外国史を講じ経験を積んだあと、その多くが高等師範学校や各地の帝国大学の教授へと羽ばたいていった。國學院は、次代の西洋史・東洋史研究を担う人材のキャリアパス上重要な一階梯でもあったわけである。

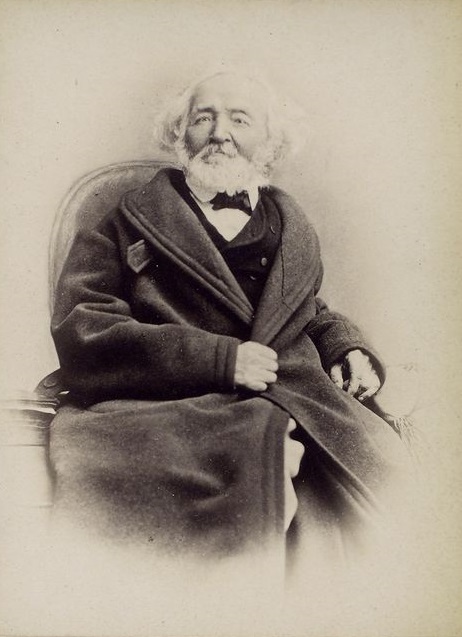

特筆すべきは、かれらのいずれもが本邦近代歴史学の礎を築いたルートヴィヒ・リースや坪井九馬三らの薫陶を直接受けていた点である。この学問系譜は、さらにレオポルト・フォン・ランケへ、ドイツのランケ史学へと遡及する。

さらに坪井は、旧東京大学で文学士に加え理学士も修めたユニークな経歴を持つ人物であった。それ以前の東京開成学校在学中には、渡英直前の杉浦と接点を持った可能性が高い。國學院と帝大史学との繋がりは、意外にも理学という共通項を触媒とした両者の縁に因むのかも知れない。ちなみに、坪井じしんも、退官後は國學院で10年ほど「史学研究法」で教鞭をとり、その学風を直接伝えた。

明治期の國學院の外国史教育には、帝国大学史学科の学風が色濃く反映されていた。その水脈は日本の近代歴史学の源流たるランケ史学にまで遡る。そこから直接に汲み上げられた「厳密な史料批判を重んじる実証の精神」は、日本史・外国史という分野を超え、今日の國學院〝史学〟全体の精髄として、今なお豊かに湛えられているのである。

※学報連載コラム「学問の道」(第72回)

晩年のランケ(The New York Public Library 所蔵)

比企 貴之

研究分野

日本中世史、神社史、神祇信仰、神社史料、伊勢神宮、石清水八幡宮

論文

伊勢神宮の中世的変容と祭主・宮司の文書(2025/03/20)

大中臣祭主の家にかんする研究余滴-名前の「親」字の読み-(2025/03/06)