近くて遠い? 遠くて近い? そんな親の気持ちや大学生の子どもの気持ちを考えます。

廃墟に詠う釈超空「国大音頭」

どこもかしこも灰だらけ サノエ サノエ

廃墟の中にくっきりと

立った姿に泣けてくる

ああ國學は滅びず

サノエ サノエ サノエッサッサ

今年は、戦後80年の節目の年です。

これは、歌人・釈超空こと、國學院大學元教授折口信夫氏*が、本学から見渡した戦後の荒廃した大学周辺の姿に涙し、また、その一方で、國學院大學の学生を鼓舞する意図で詠ったであろう「国大音頭」の歌詞の冒頭部です。

*折口信夫(おりくちしのぶ)「国文学者・歌人。國學院大卒。民俗学を国文学に導入して新境地を開き、歌人として釈超空(しゃくちょうくう)の名で知られた。主著『古代研究』、歌集『春のことぶれ』など。(明治20(1887)年~昭和28(1953)年)」(『広辞苑』より)

「泣けてくる」とありますが、私自身がこの句を読むたびに、当時の折口信夫先生の心境を思うと涙してしまいます。

國學院大學の歴史的位置

明治15(1882)年に創設された國學院大學は、本年で143年を迎える歴史を持つだけでなく、戦前は、早稲田大学、慶應義塾大学に並んで、「文系私立3大学」の一つでした。

すなわち、國學院大學は、我が国の歴史と深くかかわる位置にある大学の一つでした。

この歴史的視点に立つとき、「国学院大学で学ぶとは、どういうことなのか」、改めて考えてもらいたいと願います。

卑近な例を挙げますと、20数年前、地方国立大副学長として、国の国立大学法人化すなわち民営化政策に伴い、その対応策を学ぶために、私学の早稲田大学、慶應義塾大学に研修訪問しました。

その時、「負けた」と実感しました。

それは、学長たちはもちろん、面接した学生たちも常に、自校のあり様ではなく、日本の行く末とそれに向けての自己課題を語っていたからです。

つまり、主語が、「本学は…」ではなく、常に「日本は…」なのです。

國學院大學で学ぶことのインプリケーション

前回、この連載(27号)で、青年期は、待ち受ける挫折や心の闇と向き合うばかりでなく、自分は何者であるのかという自己認識(「アイデンティティ」の確立)や、将来どのような方向に進むべきか思い悩む時期だとお伝えしました。

國學院大學学生として、自己認識(アイデンティティ)形成の一部にでも、「日本のこれからのあり様とそれに向けた自己認識」という視点で、本学における「学び」を振り返って欲しいと願います。

國學院大學は日本の国の“かたち”のあり様を追究する大学なのです。

最後に、國學院大學・学徒出陣壮行会で代読された折口信夫先生の「学問の道」の一節を挙げておきます。

当時の世相からは、壇上に抗議に上がる学生が出ると思われました。しかし、國學院大生たちは静かに涙をこらえ、聞き入ってたそうです。

「 (前略)

汝が千人(ちたり) いくさと起たたは 學問は ここに廃れむ。 汝らの千人の 一人 ひとりだに生きてしあらば、

國學は やがて興らむ。

(中略)

國學の学徒は強し。 いでさらば、今は訣(わか)れむ。」

|

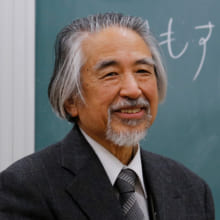

新富 康央(しんとみ やすひさ) 國學院大學名誉教授/法人参与・法人特別参事 |

学報掲載コラム「おやごころ このおもい」第28回