國學院大學における講義科目「経済史」の開講は、昭和4(1929)年の学部学則の変更時にその初見を認められる。ただし、実際の開講は若干の時間を要した昭和10(1935)年のことで、このとき[日本経済史]を担当したのは日本近世都市経済史・日欧通交史研究者の幸田成友(兄に小説家の幸田露伴をもつ)であった。幸田が昭和17(1942)年に辞すと、その後同20(1945)年までは、前近代の神社や水産にかかわる産業経済史・民俗研究で知られる祝宮静が教鞭を執った。

アジア・太平洋戦争の終結後、新制大学となった当初は文学部の科目として[経済史]が設置され、ドイツ中世都市史研究の増田四郎が教壇に立つこととなる。のち政経学部改組(昭和25(1950)年)により、増田は経済学科の[西洋経済史]と政治学科の[経済史]とを兼任し、経済学科の[日本経済史]は前近代日本の法制史を主な専門とした瀧川政次郎が受け持った。

その後、昭和41(1966)年の経済学部開設にあたり、西洋中世商業史研究の伊藤栄が[西洋経済史]を、また近代日本経済思想史の塚谷博通(晃弘)が[日本経済史]を講じている。さらに昭和43(1968)年には、日本中世・近世の社会史・経済史研究の大家であった中村吉治が教授として迎えられて[経済史]の開講をみた。

このように國學院大學の経済史は、経済学関連の授業でありながら、その教壇には歴史学を専門とした人物たちが立ち続けてきた。では経済史を歴史研究者が講じる状況とは、一般的なことなのだろうか、また明治以来の本邦近代歴史学発展の歴史にたいし、経済史の独立科目としての設置が昭和初年まで降る点は、その立ち上がりとして遅い印象である。

しかしながら、理財科を備えた慶応義塾大学でさえ、義塾で学んだ野村兼太郎が本邦西洋経済学の最初の成果にして、経済史を「研究」のレヴェルにまでに引き上げたとされる『英国資本主義の成立過程』を上梓したのは、昭和12(1937)年のことであった。また、東京商科大学(現一橋大学)においては経済学の理論・政策・歴史の諸方面に福田徳三が著名であるが、学問としての経済史の体系化は教え子の上田貞次郎により成し遂げられた。上田が『英国産業革命史論』で、イギリス産業革命の総合的な理解の方法を提示したのは、大正12(1923)年のことである。なお、帝国大学での経済史の講座化は、東京帝大では大正8(1919)年、京都帝大でも大正11(1922)年のことであった。

1920年代当時の本邦経済史研究は、歴史学のなかでも流通経済史に関心をもった人物たちを担い手とし、いまだその学問的確立の過渡期にあった。おのずから各大学においても、その講筵を受け持ったのは同系譜に位置する人びとであり、國學院大學にみた状況もその一斑なのであった。

しかし、これは見方を変えると、國學院大學では新たな学問分野の芽生えという学術研究界の動静を的確に捉え、適材をもってそれを教育の現場へと導入する、きわめて柔軟かつ最新の研究・教育活動が実践されていたことを示すものといえよう。

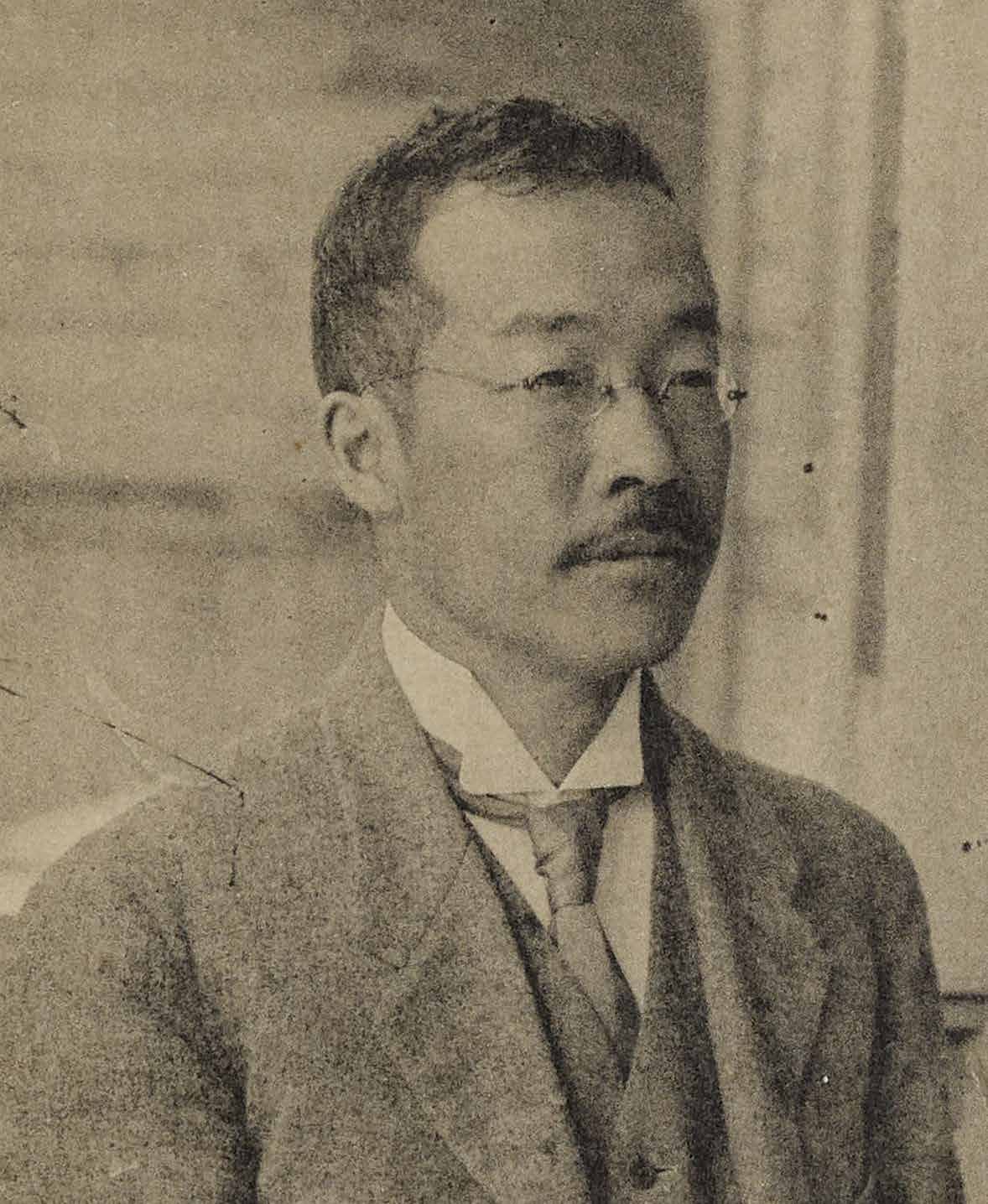

幸田成友

比企 貴之

研究分野

日本中世史、神社史、神祇信仰、神社史料、伊勢神宮、石清水八幡宮

論文

伊勢神宮の中世的変容と祭主・宮司の文書(2025/03/20)

大中臣祭主の家にかんする研究余滴-名前の「親」字の読み-(2025/03/06)