高齢化社会が本格化し、年々死亡者数が増え続けているにもかかわらず、死は私たちの日常から遠ざけられている。

「人生百年時代」にどう生きて、どう死ねばいいのか?

「自分らしく」「やりたいことをやった」先に独り身なら何が待ち受けているのか?

親や自身が老境に差し掛かってから向き合えばいいことなのか?

──そんな問いに対して、向き合うことを避け続けてはいないだろうか。

グローバルヘルス分野の第一人者である医師の杉下智彦氏と、神道思想史を研究する國學院大學教授の西岡和彦氏の「死」についての対話を通じて、現代を「よく生きるためのヒント」が見えてきた。

死を覚悟するサムライとは違って、残される家族への思いを大切にしてきた日本古来の素朴な死生観。死後も役割があるアフリカのたくましい死生観。場所と時間を超えて、人間普遍の生と死の在り方を探る。

| ▼INDEX |

| 本連載『正解なき世で、人間を学ぶ』は、日本固有の文化を探求する国学や神道・文学・史学とさまざまな学問領域から人文知に長年向き合い、人文学系の大学として日本有数の規模を誇る國學院大學の提供で、今こそ向き合うべきテーマを、人文知の視点を通して探ってゆく。 |

なぜ現代社会は「死」を遠ざけるのか

柳原 今日は「死生観」というテーマについてさまざまな角度から掘り下げて対話をしていただければと思っています。

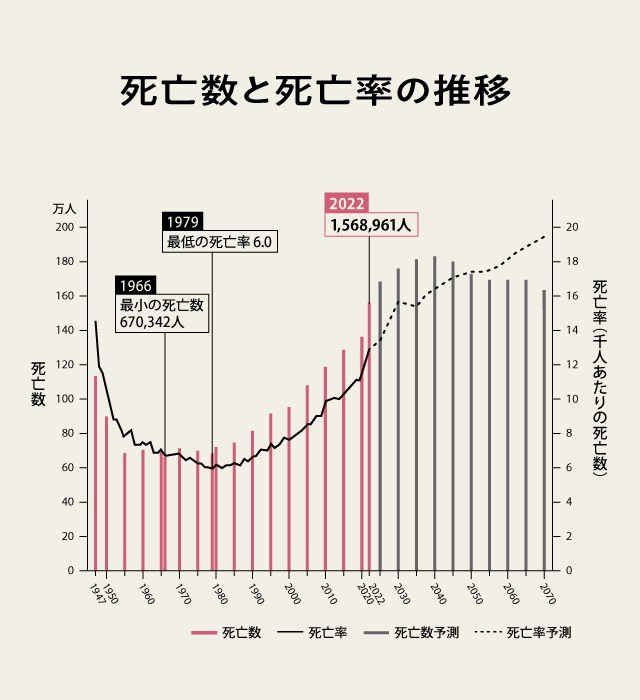

超高齢化社会に差し掛かって、死亡数・死亡率が高まっているのに、現代社会では、死という率直に言って「辛気くさい」話題を避け続けているようにも感じます。

ビジネスの観点から見ても、生命科学や遺伝科学においての発見が相次ぎ、未来を見据えたイノベーションを推進しながらも、「死」というテーマを直視しないことに対してすこし違和感があります。

なぜ社会から「死」が遠のいているのでしょうか。

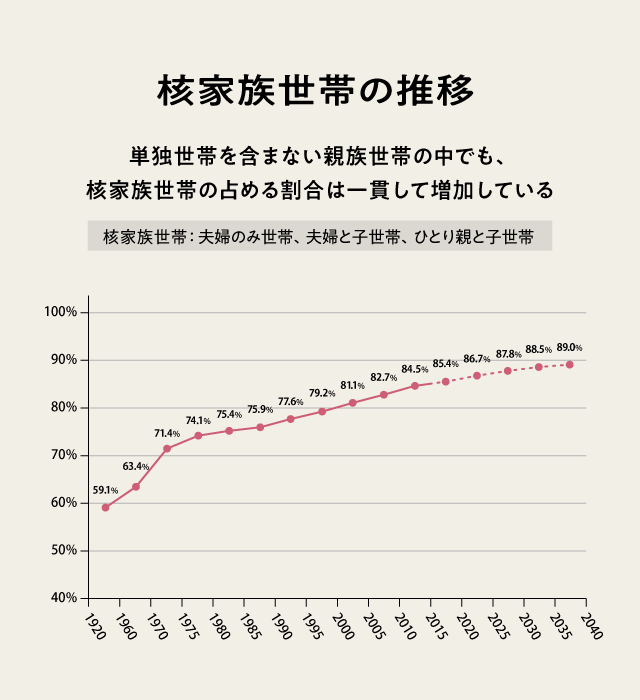

西岡 杉下先生のようなお医者さんの前でお話しするのは恐縮ですが、現代では家族の形が昔とはまったく異なっています.

昔であれば、大勢の家族が一緒に暮らしていて、家族の中で誰かが亡くなることで、自然と「死」を体験する機会がありました。

1963年生まれ。神道学博士。専門は、神道思想史、神道神学。研究テーマは、垂加神道、出雲大社の研究など。著書に『増補版 神道の格言 「かぎろい」抄(六)』(大神神社三輪山文化叢書)、『近世出雲大社の基礎的研究』(原書房)などがある。

祖父母や親、付き合いの深い親戚といった身近な人の死を目の当たりにすることで、死に対する意識が育まれていたわけです。

しかし、今は核家族化が進み、生前の親戚づきあいも減って、そのような体験がほとんどなくなっています。

出典:国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集 2016年版」及び「日本の世帯数の将来推計」(2013年1月推計)をもとにNewsPicks Brand Designが作成

家族葬も増えていますよね。生前の付き合いが薄いのですから当然といえば当然なことです。死に触れる機会が減少した結果、死に対する思いや考えも薄れているのだと思います。

杉下 同感です。やはり社会から死に触れる機会が遠ざけられてきたと思います。

医療従事者の間では、死は「敗北」だと考えられる傾向があります。

「この病院は最新治療で病気を治します」とは宣伝するけれど、「この病院ではよい死を迎えられます」とは絶対に言いません。しかし現実として、医療には限界があり、どんな人もいつかは必ず亡くなります。

1990年に東北大学医学部を卒業。聖路加国際病院で外科医として勤務したあと、東北大学心臓外科医局にて心臓移植の研究を行う。1995年に青年海外協力隊として、マラウイ共和国の国立ゾンバ中央病院に赴任。3年間の活動を経て、ハーバード大学公衆衛生大学院で国際保健学を、ロンドン大学で医療人類学を修学。その後、タンザニア共和国で保健プロジェクトのリーダーを務めたのを皮切りに、国際協力機構(JICA)のシニアアドバイザーとして、アフリカを中心に世界各国の保健システム構築に関わる。2015年に策定されたSDGs(持続可能な開発目標)の国際委員を務める。東京女子医科大学医学部国際環境・熱帯医学講座の教授/講座主任を経て、2022年より屋久島尾之間診療所を承継。日本の離島医療の最前線で臨床に携わりながら、オンラインを駆使してアフリカなどの世界各国の支援を続けている。

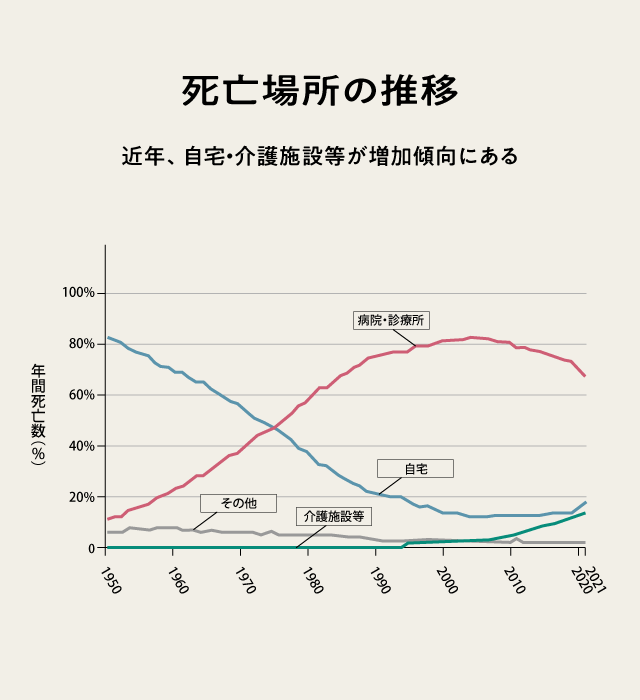

診療所に長く勤める看護師さんに聞くと、「病院ができる前は、みんな家で亡くなっていた。そこには、家族や友人に囲まれた、死に至る自然流れがあった」と言います。

ほんの数十年前までは、「先祖のところへ逝った」「故郷の自然に還った」と、死は自然的な意味を持っていました。今では、「あの病気で亡くなった」「あの病院で亡くなった」と、医学的、社会的な意味が付加されるようになってきました。

出典:厚生労働省「人口動態統計」(2021)をもとにNewsPicks Brand Designが作成

私が勤める屋久島のご近所である与論島では、「かつての死生観」の面影を見ることができます。在宅看取り率は今でも55%、全国平均の16%と比較してかなり高い割合です。

「死んだ場所に魂が還ってくる」という信心から、たとえ病院で亡くなっても、わざわざ自宅に帰してから死亡宣告をすると聞きます。死が近くなると、意図的に家に帰すこともあるそうです。

病院で亡くなる人が増えたことで在宅での死が少なくなり、人々が死やその過程に触れる機会は減りました。死が追いやられてきた、避けてきたことに対して、私たち医療従事者側にも反省すべき点があると感じます。

柳原 近年は寿命よりもQOLを大事にする、もしくはターミナルケア(終末医療)といった考えも進んできた印象ですが、そんなことはないのでしょうか。

行政機関のオープンイノベーション支援や複数の事業会社や自治体の事業創出の支援に従事。研究成果の社会実装に資する実証実験を自治体と共同で行う。内閣府宇宙戦略事務局 S-Booster 審査員、環境省 ローカルSDGsビジネス創出アドバイザー、内閣府 SBIR 省庁連携プログラムマネージャー、一般社団法人 ライフサイエンスインキュベーション協議会 理事、環境省脱炭素まちづくりアドバイザー、集英社 地方創生アドバイザー、NEDO NEP開拓コース AR、プロラグビーチーム「浦安D-Rocks」CSOなどを務める。

杉下 おっしゃるとおり、1969年にアメリカの精神科医キューブラー・ロスが「死の受容のプロセス」を提唱してから、医療における死への向き合い方が変わってきているように思います。

日本では日野原重明先生 ※ やアルフォンス・デーケン先生 ※ らが「死の臨床」を提唱され、「死生学」という言葉が浸透してきました。私も日野原先生に師事したく、聖路加国際病院でレジデント研修をさせていただきました。

死を考えるときには、いつも日野原先生のことを思い出します。

僕が担当していた末期ガンの患者さんについて、日野原先生が回診のときに「この患者さんにはもうなすすべがありません」と説明しました。

「杉下先生、本当に何もできないんですか?」と日野原先生はおっしゃったんです。そしてその患者さんの部屋に行くと、何も言わずに患者さんの手をとって。長い間、手を握った後に「安心してください」と声をかけられました。

部屋を出た後、「杉下先生は何もできないと言いましたね。患者さんの手も握れないんですか? それで医者をやるのですか?」と言われ、とても恥ずかしい気持ちになりました。

それ以来、死を前にしたときに、治すことはできないかもしれないけれど、支えることはできるはずだと思い、さらに患者さんに寄り添うと思って取り組んでいます。

※日野原重明:聖路加国際病院名誉院長・理事長。105歳で亡くなるまで現役の医師として活躍し、「生きがい」や「死生観」について多くの著作を残した日本を代表する医師。病気の治療だけでなく患者の心に寄り添う全人的な医療を提唱し、終末期医療やホスピスケアの分野でも先駆者として、「死」を人生の重要な一部として捉える考え方を広めた。98年東京都名誉都民、99年文化功労者、2005年文化勲章。予防医学の重要性、終末期医療の普及、医学・看護教育に尽力。著書『生きかた上手』『私が人生の旅で学んだこと』等多数。

※アルフォンス・デーケン: 1932年ドイツ生まれ。上智大学名誉教授。ドイツ出身の宗教学者、死生学者。59年に来日以来、「死生学」を提唱した。「デス・エデュケーション(死への準備教育)」を初めて導入し、死を人生の自然な一部として受け入れ、より充実した生を送るための教育を提唱した。「東京・生と死を考える会」名誉会長。91年全米死生学財団賞、菊池寛賞、98年ドイツ功労十字勲章、99年東京都文化賞、若月賞。著書『死とどう向き合うか』『よく生き よく笑い よき死と出会う』等多数。

柳原 杉下さんはアフリカを中心に保健システムの構築など、グローバルヘルスの健康課題に取り組んでこられました。アフリカの人たちはどのような死生観を持っているんでしょうか。

杉下 そうですね。日本においては、経済活動という視点から、「死ぬと終わりだから、生産性における価値はない」という言説があるように思います。高齢者や子ども、障がい者なども、生産性が低いし、税金も払えない。生きている「価値」までないと言わんばかりの発言や報道を時折耳にすることもあり、残念な気持ちになります。

だけど、生産性だけが「価値」ではないというのがアフリカ社会なんです。たとえば、死んでも仕事があると教えてもらったときには、本当に驚きました。

ケニアの村で、あるおじいさんに話を聞きに通っていたことがあります。ある時、そのおじいさんがいなくなっていました。

「おじいさんはどこですか?」と家の人に尋ねたところ、「先生、あなたが立っているその足元に埋まっているよ」と言われたんです。「えっ」と驚いて見ると、家の入り口に掘った跡がありました。

「おじいさん、亡くなったんですか?」と聞いたら、「いや、今でも夜になると出てきて家の門番をしているよ」という答えが返ってきました。

実際にそのおじいさんは生前、体は自由に動かなくても、家の入り口でいつも微笑みながら座っていました。呪いや災いが入ってこないように見張るのが役割だったそうです。それは家族にとって非常に重要な仕事で、「長年生きてきたおじいさんにしかできない役割だ」と言われました。

つまり、今でもおじいさんの魂はその場所で役割を果たし続けていると信じられている。死んでも仕事や役割がある。この家族の在り方を目の当たりにして、なんだかうらやましい気持ちになりました。

アフリカでは「死」という概念が根本的に異なります。生きていないと仕事にならないとか、生産性や価値がないわけではない。死んでもその人にふさわしい役目がある。死者を尊び感謝する。死を乗り越えた、生の連続性があるんだと思いました。

もちろん、葬送の儀式も非常に手厚く行われます。しかし、亡くなった後は一緒に話したり遊んだりすることができなくなるという現実的な悲しみがありつつ、亡くなった魂は別の場所へ行くと考えられていて、生まれたばかりの赤ちゃんに亡くなった人の名前が付けられることがよくあります。つまり、魂は家族や家系の中で生き続けるという考え方です。

このように、アフリカの人々は死を「終わり」ととらえず、先祖の一部としての役割を担い続けると信じられ、家族や氏族の中で称えられけるんです。

たとえば、年に一度か二度、故人が戻ってくるとされる機会には、みんなで飲んだり踊ったりして故人を迎え入れます。骨を取り出して一緒に踊るという地域もあります。死んでも家族やコミュニティの一部であり続けるんですね。

柳原 なんだか日本のお盆のようですね。

西岡 死んですべてが終わりではない、というアフリカの死生観と似たような伝統的な考えは日本にもあります。

戦争を肯定するわけではありませんが、たとえば大戦中、戦地で亡くなった場合、遺体はその場に留まり骨となるかもしれませんが、魂は必ず還るという考え方がありました。亡くなった方々は、遺族に「魂を呼んでほしい」と願っています。その思いが遺族に伝わり、呼んでくれると信じられることで、死ぬことに対しての安心感が生まれるのです。

日本では古来より、亡くなった方たちの魂は、やはり「家」に帰りたいという気持ちがあるとされています。家が一番安心できる場所だからです。もし家に呼んでくれる人がいなければ、生まれた土地や故郷でも構いません。

「思い出される」「呼ばれる」という存在があることが重要です。それがあるからこそ、死を前にしても魂はいつでも戻れるという「安心感」につながっているわけです。

象徴的な例では、2024年に三笠宮崇仁親王妃百合子殿下が薨去の際、天皇皇后両陛下は納棺の儀式前後などに三笠宮邸に行幸啓しましたが、本葬にあたる斂葬(れんそう)の儀には参列されませんでした。

これは、天皇は「死の穢れ」に触れてはならない ※ という伝統に由来するものです。

※天皇は伝統的に神々に仕える最高祭祀者の立場として、「清浄」を保たなければならない。神道において、死は最も重い「穢れ」とされるため、祭祀者は穢れを避けることが求められる。

ではなぜ棺の前までは行かれるのか、というと、その時点ではまだ死ではない、と解釈しているからです。病院で亡くなったとしても、それは医学的なお話であって、神道の儀式上では死ではないんですね。

また出雲大社の宮司(神社の長)は、今でも喪に服しません。父親が亡くなった際には葬儀を執り行いますが、喪主を務めるのは宮司ではなく、その子どもが務めます。宮司本人は喪主の隣に座るだけで、葬儀の運営には直接関与しません。

今でも父親が亡くなると、宮司はすぐに「就任の儀式」を行います。これを火継(ひつ)ぎ式と呼びます。昔は松江市の神魂(かもす)神社で火継ぎ式が終わると、出雲大社にその旨が飛脚で伝えられた。すると前宮司の遺体を家から出し、葬儀が始まるという流れでした。

柳原 西岡先生、遡って近代以前の日本の人々は、死にどう向き合ってきたのでしょうか。

西岡 もちろん時代時代によって、変化するのですが、多くの日本人は比較的、歴史的にも宗教的にも死生観の選択については自由だったと思います。

近代以前の社会では、現代のようなお医者さんは当然いませんでした。病気や死に直面したときには、お坊さんや神主さんにお祈りしてもらうことが一般的でした。

漢方薬のようなものがあったかもしれませんが、現代の医学的な治療と比べると、効果は限られていたでしょう。ですから、最終的には自分の信じるものに祈り、運命を受け入れるしかなかったと思います。

江戸時代に「國學」を研究した本居宣長 ※ によれば、まず古来より神道において、生きているときが一番大事ですよ、まずはしっかり生きてくださいね、と。

そして、亡くなったあとも、残された遺族が心配のないように、「安心」して死ねるようにすることが大事だ、という考えがありました。

※本居宣長:1730年生まれの江戸時代を代表する国学者。医師でありながら、『古事記』や『源氏物語』などの日本の古典を徹底的に研究し、中国の影響を受けない日本固有の文化や精神性を明らかにしようと試みた。特に、日本古来の感性である「もののあはれ」を論じ、日本人の情緒や美意識を深く掘り下げたことで知られる。

そこに仏教が入ってきても、儒教が入ってきても、その思いは受け継がれてきました。日々の生活に感謝して、家族を大切にして、平穏な生活を末代までつないでいってもらいたい、という思いです。

仏教であれば「死んだら無に帰する」、あるいは「厭離穢土欣求浄土」※ というように、この世は生き地獄で、亡くなったら極楽浄土へ行くんだ、という教えなので、本来は残された人々を心配しなくてもいいわけですが、やはりそれでは安心できない。残された人たちを思う、というのは日本的な証拠です。

※厭離穢土欣求浄土(えんりえど ごんぐじょうど):この世(穢土)を苦しみに満ちた場所として離れることを願い、阿弥陀仏の浄土(理想世界)への往生を求める浄土教の教え。法然や親鸞によって広められ、特に平安末期から鎌倉時代にかけて、現世を否定し来世での救済を説くことで、戦乱や災害に苦しむ民衆の心の拠り所となった。

柳原 古来の日本人の死生観と言えば、多くの歴史物語や創作の中で、強烈な印象を残している『葉隠』※ の「武士道とは死ぬことと見つけたり」といった、死を常に覚悟している侍のような価値観ではなかったのでしょうか。

※葉隠(はがくれ):江戸時代中期の1710年代に佐賀藩の武士・山本常朝の講話を記録してまとめた、武士道の指南書。「武士道といふは、死ぬ事と見つけたり」という有名な一節で知られ、主君への忠誠や死に対する覚悟を説いている。ただし、実際の戦乱期の武士の生き方を反映したものではなく、平和な江戸時代に書かれた極端に理想化された武士道論と言われる。

西岡 あれは戦国時代の、ほんの一握りの特殊な職業軍人たちだけの事例です。彼ら武家の一族は、主君のために忠義を尽くすという契約を交わして、主君のために戦うこと、そして名誉や責任を取るための最終手段として、切腹をするように幼い頃から教育されていました。

そもそも江戸時代になって戦わなくなった武士たちが、過去の武士の生き様を説くために、葉隠を執筆したのであって、死ぬことと「見つけたり」と言っている時点で、戦国時代の武士とはまるで感覚が違うんですよね。

柳原 日本人ならではの死生観というと、しかめっつらで覚悟を決めないといけないような気がしていましたが、とんだ誤解でした(笑)。

ほとんどの日本人は古来より、残された家族やふるさとのことを案じながら死んでいったという素朴なものだったのですね。

ただこれからの時代を考えると、孤独死という言葉が象徴するように、「安心」して死ぬことさえ難しくなっているように感じます。

杉下 まったく身寄りのない患者さんを在宅で看取ることも多くあります。その場合、家に誰もいないので、私たちや訪問看護師、ヘルパー、民生委員が毎日交代で訪れ、最後まで家で過ごせるように支援します。

そのとき、本人が「もう誰にも会いたくない」という場合でも「自然に還りたい」と希望される方がいらっしゃいます。「木の下に埋めてほしい」「海に散骨してほしい」と希望する方もいました。

最近、屋久島でアンケートをしたところ、「一人で亡くなってもよい」という人が約10%いました。ただ、それでも多くの人が「最後に自分が還る場所」を考えています。それが森だったり、海だったり、自然に還ることを希望する人が多いような気がします。

西岡 自然に根ざした考えは、神道の流れを汲む場合も多いですね。古来の神道は自然崇拝が根本にあります。自然そのものを神の一部ととらえ、森羅万象を八百万の神と崇める。

杉下 これは、元々人間に根付いているアニミズム ※ 的な考え方ではないかと思っています。詩人のゲーリー・スナイダーも「自然は訪れる場所ではない。自然こそが家だ」と言っています。自然との親和性が高いことで、「還る場所」が「安心できる場所」になるような感じがします。

※アニミズム(Animism):自然界のあらゆるものに魂や精霊が宿っているとする世界観や信仰のこと。イギリスの人類学者エドワード・バーネット・タイラーが『原始文化』(1871)の中で使用し定着させた。人類最古の信仰形態の一つとされ、自然と人間を分離せずに互いにつながり合っているとみなす思想は、現代では環境保護や自然との共生を考える上で、再評価されている。

※ゲーリー・スナイダー(Gary Snyder):1930生まれ、ピューリッツァー賞を受賞したアメリカを代表する詩人、環境活動家。アレン・ギンズバーグやジャック・ケルアックなどと親交を持ち、1950年代前半には「ビート・ジェネレーション」の詩人として活躍した。禅仏教の実践者としても知られ、自然と人間の根源的なつながりを説く環境思想家として影響力を持つ。屋久島に移り住んだ詩人、山尾三省との親交が厚かった。

「守り続ける」日本組織の永続性

柳原 日本人の死生観は、企業の死生観とも関連していないでしょうか。日本企業はスタートアップも含め、廃業率が低く、老舗企業が多いことで知られています。

西岡 126代も続く皇室に限らず、日本には「家の看板を守り続ける」という発想があります。日本人にとって「残せる」という感覚は安心感につながるんです。家と魂が半ば一体化している感覚があるわけです。つまり、企業が継続できることが、従業員や社会にとっても安心をもたらします。

ただ、連続性を自然に保つというのは非常に難しく、意識的な努力なしには成り立ちません。家を存続させるためには、養子を取るという手段も取られます。たとえ直系の子どもがいなくても、後継ぎを迎え入れることで家を守ります。

この考え方は、中国や他のアジア諸国ではあまり見られないかもしれませんね。

柳原 家を組織と読み替えれば、日本の企業社会にも脈々と受け継がれている感覚に思われます。ただ残すということは、変わらない、ということではないですよね。

杉下 生物学では「恒常性(ホメオスタシス)」という言葉があります。たとえば、人間の体温は約36度に保たれていますが、この恒常性は「変化しないこと」ではなく、「変化することによって維持されている」ということです。

組織も変化を拒むのではなく、流れを受け入れつつ、変化を繰り返していくことが、恒常性を保つ鍵ではないでしょうか。

アフリカには、血縁や祖先を共有するとされる「クラン」(氏族)という伝統的な社会単位があります。クランにはシンボルがあるんですが、あるクランのシンボルが「カバ」から「携帯電話」に変わったことがあります。

「これどうしたの」って聞いたら、ノキアの携帯電話に驚いた長老が「これからは携帯電話だ」と決めたそうです。世の中の変化を先取りする柔軟さにびっくりしました(笑)。

でも、象徴の見た目や形は変わっても、彼らの精神やスピリットは変わらず続いている。人や住む場所が変わったとしても、クランとしての精神は続いていく。それは死は存在せず、魂は永遠に存在することと似ているかもしれません。

柳原 「死生観」となると「生きる」が含まれてきます。

最後に、私たちはどう生きるかというお話を改めて伺えたらと思います。死にどう向き合えば、「ちゃんと生きる」「よりよく生きる」ことができると思われますか。

杉下 死生観は単に「生と死」という人間社会や個人の生き方に閉じた問題ととらえるより、環境や自然への向き合い方から考えるとよいのではないかと思っています。

長年、日本やアフリカで多くの人を看取る中で、死を受け入れるためには、自然に対する畏敬や畏怖の念が非常に重要だと考えるようになったからです。生命に対する尊重も自然に根ざしており、それは自分自身を大切にすることにもつながります。

現代社会では、すべてを技術や知識でコントロールできるという思い込みがありますが、台風やコロナ禍といった圧倒的な自然現象に直面すると、人間の小ささを思い知らされます。

こうしたときに感じる畏敬には、「Small self effect」と呼ばれる「自分はなんて小さい存在なんだ」という気づきが存在しています。スタンフォード大学の研究 ※ でも、自然に畏敬の念を感じた後、感謝の感情が湧き、人々の助け合い行動が増えることが確認されています。

※スタンフォード大学の研究で、畏敬の念を感じるようなクジラや滝などの壮大な自然の動画などを見た被験者は、普通のビデオを見た被験者と比べて、他者への共感や利他的行動を促進する結果が得られた(Piff, Paul K., et al. “Awe, the Small Self, and Prosocial Behavior.” Journal of Personality and Social Psychology, vol. 108, no. 6, 2015, pp. 883–899)

私が屋久島に移り住んだ理由の一つも、自然と死生観の関係を深く考える機会を得るためでした。屋久島の壮大な自然に向き合うと、多くの人が単に「綺麗だな」と思うだけでなく、生や死について語り出すことが多いんですね。

標高600〜1050mに屋久杉の原生林が広がる白谷雲水峡

人口約1万1000人、 500km²の屋久島の尾根から望む景色

2023年から屋久島町と協力し、「屋久島死生観プロジェクト」を立ち上げ、「自然観と死生観の関係性」について研究を進めています。自然に親しみを感じる人ほど、死への準備ができている傾向があるという仮説があり、アンケート調査でもその傾向が見られます。

まだ研究途上ですが、自然を仲間や自分の一部ととらえられる人ほど、死を恐れることなく語り合い、受け入れられるのではないかと考えています。

西岡 素晴らしいお話ですね。死を恐れたり、感情が混乱したりする原因の一つは、人間の「欲」にあると思います。仏教や儒教など、多くの思想が指摘しているように、欲は私たちを殻の中に閉じ込めるものです。

先ほどの話を伺って、自然と向き合うことで、この欲が薄れていくのではないかと感じました。欲が薄れれば、おそらく感謝の気持ちが湧き上がるのでしょう。

一方で、欲が強いと、感謝よりも悔しさや恨みといった感情が優先されてしまいます。

柳原 これは成功や成長、自己実現の欲にかられた現代のビジネスパーソンにも通じるお話な気がします。

西岡 もちろん、欲があるからこそ成し遂げられることもありますが、度を越すと、欲の達成が叶わなくなって死にたくなるはずです。

しかし、そうした欲が外れた瞬間には、新しい視点が開ける可能性があります。とりわけ現代人は「自分一人でがんばって生きている」という視野の狭い発想にとらわれがちです。

しかし、先ほど杉下先生が話されたように、大自然の畏敬に触れると「感謝」という気持ちが生まれます。感謝には必ず相手がいます。つまり、自然だけでなく、人にも感謝し、優しくなれるということです。亡くなった人もそこには含まれます。

「見える世界」と「見えない世界」の相互作用が、この世界を成り立たせています。しかし、現代は目に見える世界にとらわれすぎて、その型にはまった狭い視点が私たちをがんじがらめにしています。

学生たちにはよくこう言うんです。「お前たち、神社でお祭りをしているけど、神様に会ったことあるのか? 神様ってどんな人だ? イケメンか?」と(笑)。

もちろん誰も見たことはありません。だからこそ「感じ取れ」と学生たちに伝えます。

私たちは「生かされている」存在であり、自分の力だけで生きているわけではありません。目に見えない世界も存在し、そこからも助けを受けているんです。

それが神社で手を合わせる行為の本質です。神社で手を合わせるとき、目に見える人に向かってではなく、目に見えない力に感謝を捧げています。昔の人々は、目に見えない世界から助けを受けていると信じ、それを形にしたのが神社なのです。

この信念を忘れると、神社の本来の意味が失われてしまいます。

目に見える世界からだけでなく、目に見えない世界からも助けを受けている。その感覚を意識的に持ちなさいと神道を学ぶ学生たちには伝えています。そうでなければ、神主としての役割を果たすことはできませんから。

亡くなった方々も、その目に見えない世界で私たちを助けてくれています。そして、いつか自分たちが目に見えない世界に行ったとき、今度は私たちが目に見える世界に残した子孫を助ける番になるのです。

杉下 アフリカでも、屋久島でも、大きな自然に抱かれることで、謙虚な思いを抱いた人々には、見えないものを感じる力が宿るのだと思います。

西岡先生のお話を聞いて、人間という存在の果てしない可能性について思いを馳せました。

私たち医学や医療は、普段「生から死まで」を扱っています。しかしアフリカでも、屋久島でも、医療を通して見えてくることは、時空を超えた「ひと一人の人生」の魂の在り方です。

「グッド・アンセスター(よき先祖)になれるのか?」という問いが話題になったことがありますが、まさに人間の可能性は、生きている間だけのものではないのだと思います。

次回は「【日本再考】欧米と異なる日本人的「知性」の正体とは」>>

| 1 | 2 | 3 |

(制作:News Picks Brand Design 編集:中島洋一 執筆:斎藤哲也 撮影:吉田和生 デザイン:本多ことこ)