近くて遠い? 遠くて近い? そんな親の気持ちや大学生の子どもの気持ちを考えます。

「人間力」の育成

今年も、國學院大學の箱根駅伝でのつなぎの激走に元気をもらって正月を迎えました。その激走の根底には、前田康弘監督の選手たちの「人間力」への信頼感があるでしょう。

では、ここで「人間力」とは何でしょうか。

それは、他から認められたい、自分の夢をかなえたいなど、自己実現への気持ちを持ちながら、人々とかかわり、自己を生かして成長しようとするたくましく生きる力です。

A子が変わった!

ある中学校の先生のうれしい話です。

A子は、おとなしいと言えば聞こえがよいが、実際は覇気が無く、存在感の乏しい生徒でした。成績も芳しくない。そのA子が変わりました。中学校の文化発表会がA子を変えました。

いつも一人で、音楽の世界に入っていたA子が、クラスのコーラスの指揮棒を振ることになったのです。音楽好きを知っていたクラスの誰も、異議を唱えませんでした。

発表会までの1カ月、彼女は一生懸命、指揮棒を振りました。彼女が変わっていく姿に、クラスのみんなも応えました。

このクラスは全校2位の栄冠を勝ち取りました。しかし、勝ち得たものは、準優勝の賞状だけではありません。彼らは「人間力」のすばらしさも感じ取ったのです。

文化発表会でのコンダクターという仕事が、まさに「場(ポジション)を得て子どもは光る」で、彼女に「期待される厳しさ」と「自分への自信」を与えたのです。

このことをきっかけにして、A子は何事にも、より積極的にかかわるようになりました。また、勉学にも励むようになりました。

「人間力」を育む「修理固成(つくろひかためなせ)」の人育て

この「人間力」育成の過程こそ、「人間開発」です。「(自ら)なる・なろうとする」人育て、すなわち國學院大學の言う「修理固成」の人育てなのです。

人々の潜んでいる能力や才能は、弾け、拓き、拡がるものなのです。従って、人の持つ能力や才能は可能な限り引き出され、伸ばされなければなりません。

そういう願いを込めて、「修理固成」の人育てを目指す本学に、教員養成系学部として「人間開発学部」も設置されました。

國學院大學が求める「人間開発」

能力や才能が有るとか無いとか言うとき、それは結果として表面に表れた現存の能力や才能を言っているのではないでしょうか。

今ある才能の有無だけを問うのではなく、その人の中に潜んでいる才能や能力のすべてを引き出し、広げ、深めてやる必要があるのです。

若者が巣立っていく場所は、誰も、活かし、活かされるべき対象として、精いっぱい「人間開発」されなければならないのです。

今回も、新年に向けた「明治天皇御製」でまとめましょう。

「たらちねのみおやのをし(教)え新玉の 年ふるまゝに身にぞしみける」(親の教えは、新しい年を迎えるごとに、有難く覚ゆるものだよ)

|

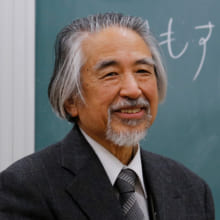

新富 康央(しんとみ やすひさ) 國學院大學名誉教授/法人参与・法人特別参事 |

学報掲載コラム「おやごころ このおもい」第25回