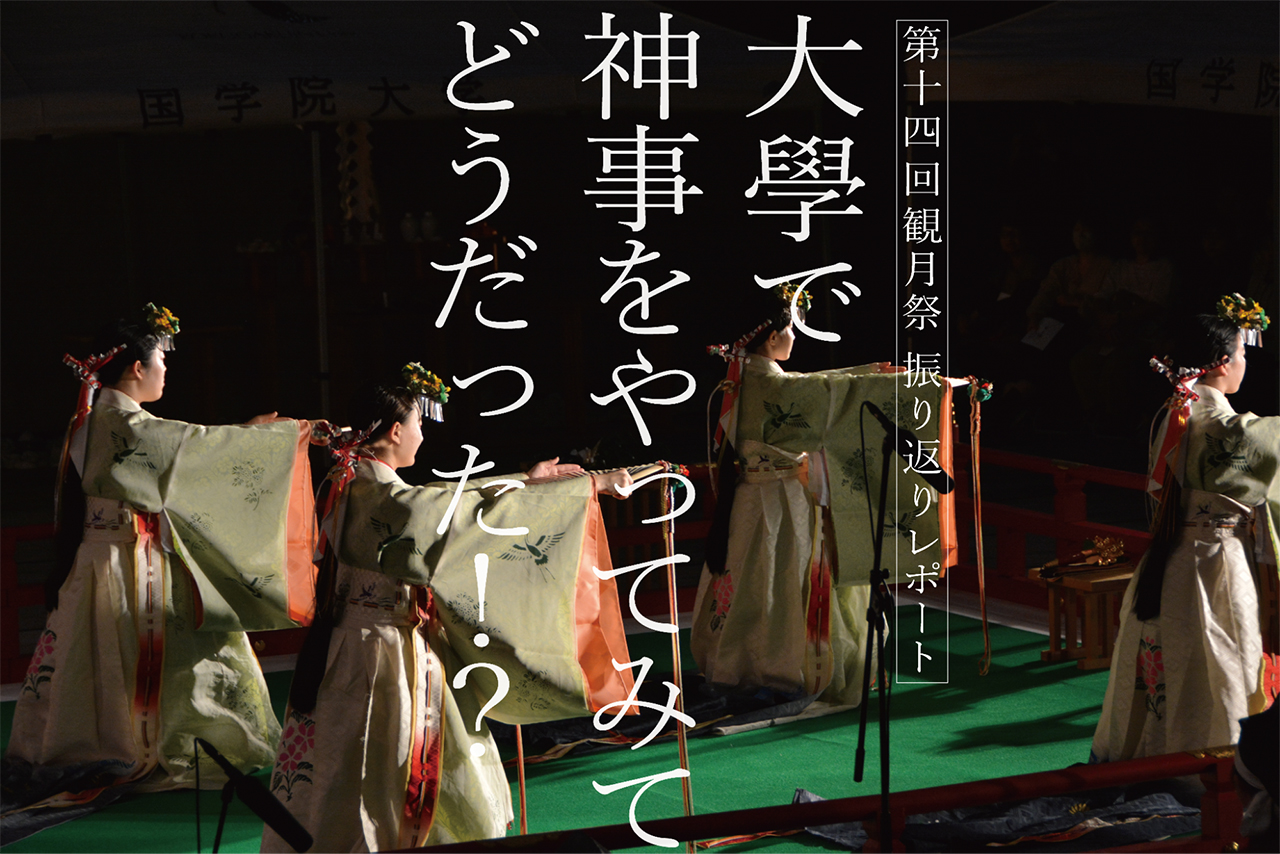

観月祭とは、供物を献じて十五夜の満月を鑑賞する「中秋観月」に由来する行事。國學院大學では、平成22年から、毎年10月に斎行されてきました。祭儀は、楽器の音色を楽しむ「管絃」と、神を和めるための「祭祀舞」、彩り豊かな「舞楽」が演奏されます。学生が中心となり、約半年間にわたり準備が進められるこの行事。当日には、約350名もの人が訪れるなど、大学の枠組みを超えて多くの関心が集まります。

これは、その祭儀を担った学生が振り返り、得た心象を中心にしたレポートです。題して、「大學で神事をやってみてどうだった!?」です。数千年の時を経て引き継がれ続けている神事について、その意味や意義を問うことは無粋でもあり、失礼なような気がしてしまいます。今・すぐにはわからないような文化的な積み重ねの膨大さを眼前にして、たじろく感覚にもなるからです。

とはいえ、その文化的な営みに参加し、担い、何を感じ考えたのか。その記録を残していくということは、大学という学びの拠点で神事を行うことの意味や意義を深めていくことと同義になろうと思います。より文化の奥行きを感じられるものになればという趣旨のもと、またこのレポートが、学びの場としての観月祭の延長であるためにも、運営・指導にもあたられた山口祐樹先生(神道文化学部 神道文化学科 助教)に事前に伺ったお話も併記してご紹介します。

神様にも人にも誠実に向き合う

青木義宗(楽人・篳篥)

僕は元々音楽がとても好きで。雅楽を通して自分が一途に頑張れることに取り組めたということが、まず一番の手応えでした。また、パートリーダーとして全体を見なければいけない役割を担うことができて、大変でしたがとても貴重で有意義な時間でした。例えば、自分は稽古の最初の段階から「暗譜」に専念をしていたのですが、譜面を覚えることで、舞っている人や周りといった全体を見ることができるんですね。余裕を生み出すために必要なことだったりします。稽古の時によく先生から「雅楽っていうのは、人生全てをもって極めるものだ」って言われていたんですけど、それは、雅楽を極めることで一人の人間としても成長ができる、ということでもあると思っていました。僕は人と話すのが苦手な方なのですが、パートリーダーという役割のおかげでいろんな人と接することができました。観月祭が、自分の弱いところを、自分の好きな音楽を通じて素直に高められる機会にもなったと感じています。

【山口先生のお話から】

山口先生は、「神様にも人にも誠実である」ということを学生に一番伝えたいこととされていました。「現代社会において、自分以外の存在であったりモノであったりに全力で気持ちを向けていく機会がなかなかない」からこそ、何か・誰かのために全力で向き合うという祭りごとの機会が貴重とのこと。それは、「神事のみならず、人としての成長であったり、あらゆる物事に繋がっていく」とのことです。

心と身体を知識と経験でより良く動かす

宇治橋朱子(舞人・左舞)

舞台に乗る以上は、観に来てくださった方々に今できる一番の舞をお見せすることが、自分にできることだと思って取り組んできました。もちろん、そこに完全で完璧というものはないと思っていて、いろんな人の舞を見たり、お稽古とか舞台に乗って経験したりする中で常に更新しつつ、という感じです。「こういう足遣いがあるんだな」とか、うまく言葉にはできないけど、感覚的な部分から得られるものも多くあるように思います。でも、その感覚的な部分を受け取るためには、やっぱり基礎が大切で、それは単に舞う動きだけではなく、装束を着た時の感覚を覚えておくということとかも含めて。そういう積み重ねを経て、次に自分の追い求めてるものを見つけていけるんだろうなとも思います。だからこそ、これまで培ってきたことを次に引き継いでいけたらという気持ちもあります。4年生で、この行事に関わるのは今年が最後なので、後輩たちに何か残せたらと。観月祭に関わる人がより気持ちよく動ける状況を作りたいという想いが、今回頑張れたことにも繋がってると思います。

【山口先生のお話から】

実際に神事のご奉仕をされてきた山口先生。先人の書き残したものを読み解きながら「この儀式のこの所作というのは、こういう意味があるのかなということを考え、知識を深めていく。それをまた、自身の心と身体にフィードバックしていく」ということを、繰り返し続けてきたのだそう。そして、「心と作法というのは車の両輪。どちらかだけが進むのではなくて、同じように進めなくてはいけない。そして、知識というのは、その車を動かすためのエンジンでありガソリンであるというように思ってます。知識がないと、作法や技術も成長しないし、その知識による裏付けがないと、心の部分にも迷いが生まれる」と言います。そして、その「あるべき姿を追求していく」ということには、自分のあり方のみならず、神事全体のことを考え抜くことが欠かせないそうです。

わからないものにも向かう背中を押し合える機会

佐々木麻結(舞人・右舞)

去年は笙をやっていたのですが、今年は舞に挑戦しました。新しいことをやるのが好きというのもあるのですが、去年の先輩方の立ち振る舞いがとにかくかっこよすぎて、自分もあんなふうに輝きたいなと。最初は本当に何もかもがわからなくて。先生に教えてもらったり、去年の先輩も一緒にお稽古に来てくれて細かい部分のアドバイスをしてもらったりする中で、だんだん舞うことも、みんなと合わせることも楽しくなってきました。当日も直前までとても緊張していたんですけど、先生が「楽しもうよ!いけるいける!」と背中を押してくださって。これまで頑張ってきたんだから本番はもうとにかく楽しんできな、みたいな。そういう言葉が自分にとってはすごく励みになりました。大変でしたが、一生懸命な先輩や後輩や、周りの人たちの姿を糧に、自分も頑張れていた感じがありました。みんなで切磋琢磨しながらやるというのがすごく楽しかった。終わった後、「私たち頑張ったね」って言い合っている時の達成感は変え難いものでした。

【山口先生のお話から】

観月祭の緊張感は独特なもの。さらには「何もかもわからない」状態というのは不安にもなります。とはいえ、我が国で長い歴史を持つ神事というものは、そう簡単に解ったと言えるものではありません。山口先生は、「今の段階、今の自分では理解できないかもしれないけれども、いずれわかるようになるかもしれない」という姿勢を持つことの大切さを指摘されていました。そして、「それを伝えて次に繋げないと、なくなってしまう」とも。同時に、「先輩がかっこいい」という感覚や「よくわからないけどとりあえず面白そうだからやってみよう」「大河ドラマで観てから興味が湧いて」といった、きっかけの自由さにも意味を置き、「まずはやってみる」という気持ちを大切にされていました。

伝統的な文化や価値観の根っこに触れる

岩崎峻也(学生副統括)

自分たちの手で神事を遂行する。大学生のうちに、そんな責任を背負う機会はなかなかないんじゃないかなと思います。未経験者がほとんどですし、観月祭に携わる6つの部会もそれぞれ異なったカラーがあります。そういった経験値もバックグラウンドも違う人たちが一緒になって一つのことに取り組むという機会はとても貴重。大変ですけど、だからこそ面白いし、人としてすごく成長できる。調和を生み出していくという意味では、神道での学びに通じるところがあるように思います。今年は副統括という全体を見なければいけない役割を担い、それをより一層強く感じていました。また、学生主体で行なうものだからこそ、後輩たちにどのように引き継ぎ、この行事を存続させていくかということも考えていかなければいけないと思っています。

【山口先生のお話から】

山口先生ご自身も教員として、日本の伝統的な価値観を言葉で伝えることに悩みは絶えないそうですが、「演奏や舞ということだけでなく、後に繋げるという意識が次第に生まれている」ということにも、着目されています。観月祭の根底には、日本の伝統的な文化や価値観がある。そして、そのような観月祭を、大学の中での伝統にもしていく。そのような挑戦に際して、「一つ一つの物事に誠実に、妥協なく向き合うというのは、きっと日本のあり方だし、國學院の伝統」と言います。

あるべきようを考える

大竹莉子(広報)

観月祭の広報を務めるのは3年目。でもどちらかというと外の人という感覚が強くて、純粋に見るのが好きという気持ちでこの行事に関わり続けてきました。私は神道文化学部の学生ではないので、知識もないし知り合いもほとんどいない状態で広報を始めて。最初は戸惑うことも多かったのですが、だんだん顔見知りも増えて先生方にも覚えてもらって、今年は演目ごとの撮影の配置をあらかじめ想定しておくなど、新しくできたことも多かったように思います。広報という立場において、自分は常に外側から現場の様子を見ることを大切にしているのですが、一方で、今年は少し内側に入れた感じ、というか、より近づけた手応えもありました。それは、現場でどこに自分の身を置いたらいいのかがなんとなくわかってきた、ということかもしれないと思っています。3年目にしてやっと、その感覚が掴めてきた感じがします。でも、この行事の一ファンとして、なるべく演目の妨げになりたくないという気持ちもずっとあります。そして、そもそも「神事は撮影して良いのか」という想いも。葛藤しながら活動を続けています。

【山口先生のお話から】

時に答えを得るよりも、問いを持つことの方が大切であるようにも思います。神事は撮影して良いのか。「神様にも人にも誠実に向き合う」ということに、それが叶っているのかどうか。山口先生の言葉を思い出すと、そのように頭が巡ります。ところで、「どこに居たら良いかが分かる」という感覚は、祭祀全体と自分自身の関係が育まれた結果のようにも感じますが、それと近いことが、ご自身の祭祀の御奉仕を振り返る山口先生のお話でも触れられていました。例えば、伊勢神宮の神嘗祭。およそ50人の神職が御奉仕をされるそうですが、そのなかでも祭祀全体を統括する役割の数人は、その約50人の全ての動きを頭に入れて奉仕に臨むそう。「どのタイミングで、どの人が、どこでどういう所作をしているかということが全て頭に入ってる状態」だからこそ、不測の事態にも対応できるということです。「神様にも人にも誠実に向き合う」ということの凄みを感じるエピソードでした。

振り返りレポートを受けて

今回インタビューを受けてくださった5名の感想を拝読いたしまして、それぞれが受け持った役割への責任感や熱意、この観月祭という祭祀への思いを強く感じることができました。演者と裏方、役割は全く異なっていますが、目指す方向性は同じであり、気持ちがひとつになったからこそ、今回無事にこの観月祭という祭祀を厳粛かつ盛大に斎行することができたのだと思います。

今回私は学生統括として参加し、各方面で活躍された学生の姿を見てきました。縦と横の繋がり、部会を超えた関わり、各々の役割へ向かう姿勢、そういった学生の心の部分を見て、そこには私達学生という経験も知識も未熟な存在だからこそ生み出せる若々しさがあるように感じました。私を含め、今回の観月祭を斎行するにあたって様々な失敗や改善点が見つかりました。また、それぞれが違った苦悩を持ち、時には対立することもあったと思います。しかしながら、観月祭という國學院大學の文化を担っていくために、これらはなくてはならないものであり、そこには祭祀を行う上で欠かせないもの、「神様への気持ち」があったのではないかと考えます。ただ行事を従来通り行えばいいという考えではなく、どうすればより良いものができるのか、神様に失礼のないように、かつ盛り上げていくためにはどうしていくべきなのかといった、大変難しい問題に学生が主体的に取り組めたこと、これは私達が感じている以上に素晴らしいことなのではないかと思います。

最後に、今回学生統括を引き受ける時にあたって先輩から言われたことがありました。それは「自分達の色を出す」ということです。伝統文化というものは、良くも悪くも形が同じで、年によって大きく変わるということはあまりありません。また、どうしても従来通りの形をしようすることに意識が向くこともあります。勿論、それは昔から続いてきたことを今現在においても再現するという大変素晴らしいことでありますが、やはり時代と共に様々なものが変わります。できること、できないことが年によって異なっていたり、従来の形を変えなくてはならないこともあります。しかしそれは、見方を変えれば自分達にしか出来ないということだと思います。こうした自分達にしか出せない色が積み重ねっていき、次の世代へと引き継いでいくことで、多くの人々に興味関心を持ってもらえる伝統文化になっていくのだと感じました。

小笠原誠哉(学生統括)

編集後記

ああ、仕事をしていて良かった。そう思えることがあります。國學院大學で行われる神事のレポーティングという、今回の仕事がまさにそれです。独特な熱気と緊張感で満たされた当日はさることながら、普段は決して見ることのできない事前の準備や、当日の裏側の様子。悠久の歴史にも、現代を生きる学生が注ぐ真剣な眼差しにも、気後れするほどの迫力があります。大切なものを目の当たりにしている感覚になります。とはいえ、そのように盛り上がっているだけではダメ。それがこの仕事のツライところです。一体何を成せば、この仕事をしたことになるのか。そもそも、有志の学生が記録し、制作されている「Photo Book」が素晴らしい仕上がりのものです。我々が新たにつくるべきものは何か。そもそもつくるべきか。様々に浮かんでくる問いを掻き分けつつ応えることに努めながら完成したのが、この「振り返りレポート」です。

少しだけ自己紹介をしてしまうと、文章も書く、写真も撮る、編集もする、本もつくる。と、色々な仕事をしていますが、実は教育の仕事をこの20年ずっと続けています(渋谷では、パルコの9階で10代向けのスクール「GAKU」を運営しています)。そのなかで、「教育とは文化的実践活動への参画である」と論じている佐伯胖という学者の言葉に随分と助けられてきたのですが、今回の仕事で、まさにそれを感じた次第です。先人のいざないを受けながら、文化的な営みに参画し、そこで様々な学びを得ること。そこでは、サプリメントのようにお手軽に得られる学びではなく、時間をかけて熟成していくような学びがあります。それぞれが感じる多様な学びがあります。そういった学びの一助になれば嬉しい。その願いを叶えるために、学生の方々、山口祐樹先生の言葉を掲載させていただきました。なぜなら、意味づけたり、意義づけたりするボキャブラリーが豊かになればなるほど、その体験を豊かに解釈していけると考えるからです。そして、誰かの考えや対話に耳を傾けていると、自分の中にも言葉が生まれる。そのような連鎖が生まれていけば、望外の喜びです(まず、一人目の読者としてのわたしが、そのような事になりました)。この場をお借りして、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

熊井晃史

インタビュー:青木義宗(神道文化学部 神道文化学科 2年)、岩崎峻也(神道文化学部 神道文化学科 4年)、宇治橋朱子(神道文化学部 神道文化学科 4年)、大竹莉子(文学部 日本文学科 3年)、佐々木麻結(神道文化学部 神道文化学科 3年)、山口祐樹(神道文化学部 神道文化学科 助教)

協力:小笠原誠哉(神道文化学部 神道文化学科 3年)

企画・編集・制作ディレクション:熊井晃史

デザイン・制作:佐藤海

撮影:大竹莉子(メインビジュアル写真)、熊井晃史(本文・観月祭当日写真)、佐藤海(本文・インタビュー風景写真)