刑法は難解? 人間の犯罪を扱うのに人間くさくない? そんなイメージは、山下裕樹・法学部准教授の話を聞けば、融解していくかもしれない。もちろんそこには、法学としての精緻なロジックが存在する。と同時に、時代や国を超え、研究者同士が生き生きとつながるからこそ、ハッとするような議論が生まれているのだ。

山下准教授へのインタビューの後編。自動運転自動車をめぐる最先端の議論から、悩める日々のアイリッシュバーでの一幕まで、法学者の生きる世界を垣間見てみよう。

刑法の研究というとドライなイメージをもたれるかもしれませんが、人とのつながりやご縁のなかで思わぬ発見やプロセスを辿りながら進んでいくものだということについて、すこしお話しさせてください。

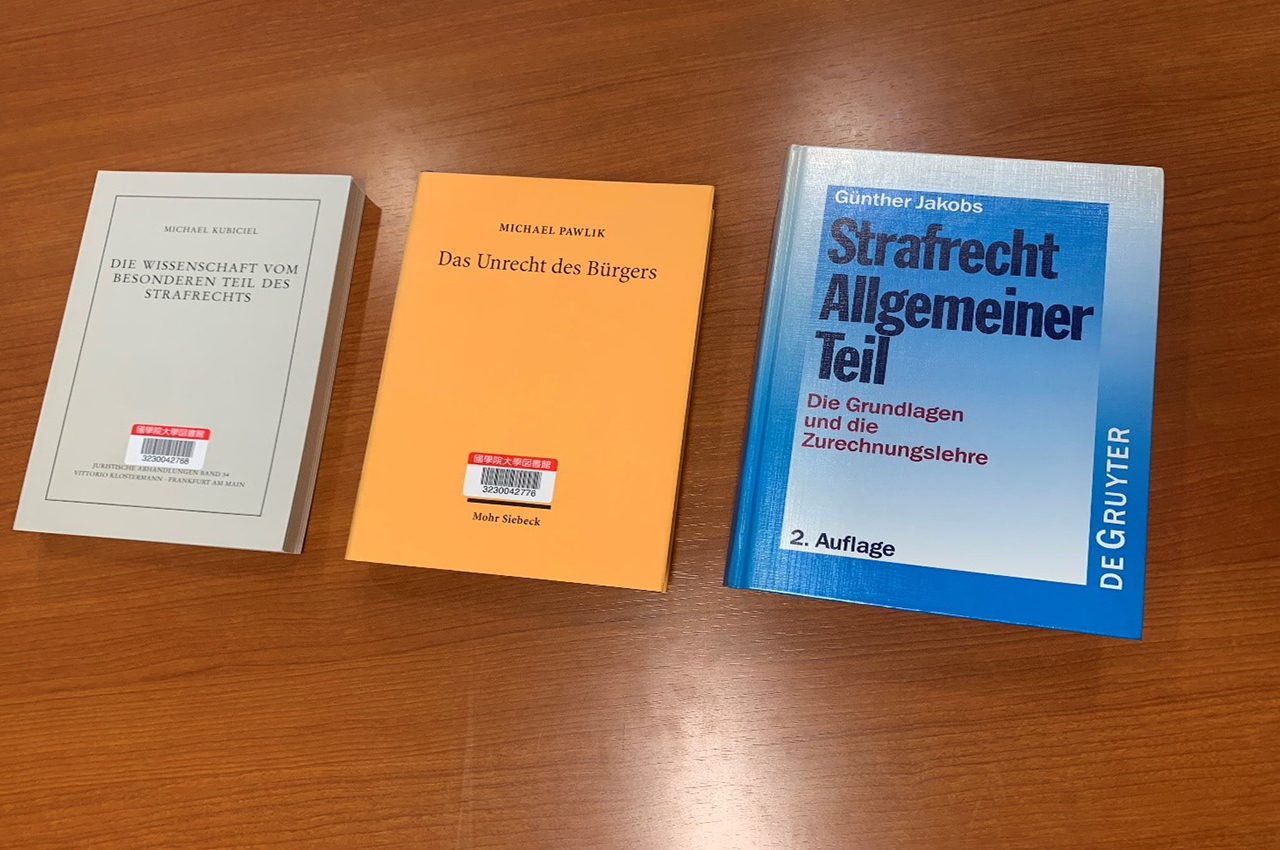

私の出身大学では、指導教授のほかにも刑法の先生がおり、それぞれの先生方にお世話になったのですが、特に、同校のロースクールで教鞭を執っていた刑法の先生に大変お世話になりました。その先生とも交流を深めていくなかで、ドイツ語の文献を購読する研究会に参加する機会を頂戴しました。その研究会で皆さんと読んだ一冊の本が、私に大きな影響を与えていくことになります。ミヒャエル・パブリック『市民の不法』──いまどきの表現を用いれば“激ムズ”とでもいうべきものでしたが(笑)。

写真中央:Michael Pawlik著「Das Unrecht des Bürgers」(Mohr Siebeck、2012年) 写真右:Günther Jakobs著「Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl.」(De Gruyter、1991年) 写真左:Michael Kubiciel著「Die Wissenschaft vom Besonderen Teil des Strafrechts」(Vittorio Klostermann、2013年)

師匠のギュンター・ヤコブスの議論を継承・発展させているパブリックの見解は、ドイツの法学界では広く知られているのですが、主流とまではいえません。通説にはないオルタナティブな観点といったものを多く含んでいるからであり、それは日本の法学においても、非常に刺激的なものなのです。

日本では、インタビュー前編でお話ししたような「~する」ことにより実現される作為犯と、「~しない」ことによる不作為犯は、まったく別物だというのが一般的な見解です。しかしパブリックらの一派は、そこには明瞭な区別はないという議論を展開する。いや、そうした細かな違いを超越した、よりスケールの大きな世界観のなかで法というものを捉えているんですね。

非常に端的に説明してしまえば、法というものは人々の自由を保障するためにある、という考え方をしています。まず重要なのは他人の自由を侵害しないことであり、ただそれだけでは世の中がうまく回っていかないので、様々な制度における一定の役割を担った人間が特別な義務を負う。前者の、他者を侵害しないよう振る舞う義務は「消極的義務」と呼ばれ、後者である、各人の現実の自由な状態を保障するための諸制度から課せられる義務は「積極的義務」と呼ばれます。

やはり大変難しい議論ではあるのですが、たとえば作為と不作為という話をここに当てはめてみれば、その行為態様の違いや刑罰との対応関係に重きを置くのではなく、「消極的義務」と「積極的義務」という観点こそが重要だ、という考え方になります。

作為犯と不作為犯を異なるものとして考える日本刑法学の通説。それは犯罪の現象面から見た場合の考え方であり、パブリックたちの巨視的な法学観に基づくならば、不作為犯もまた作為犯と同様に、消極的義務ないし積極的義務に違反するものにすぎない、という見方が可能になるわけです。作為犯と不作為犯のあいだの区別が、決定的なものではなくなるのですね。

繰り返すように、これは決して、ドイツにおいても日本においても、法学界でメジャーな見解とはいえません。しかし、だからこそ刑法総論から各論に至る議論の土台全体を見直させるようなところがある、ラディカルな枠組みだとも思います。私も現在に至るまで、こうしたパブリックたちの議論を参照しながら研究を進めていますし、そうした本に出会えたり、翻訳プロジェクトの末端に加えていただけたりしたことは、人との有機的なつながりのなかで生まれていったものであるということを強調しておきたいのです。

近年手がけるようになった自動運転自動車にかんする研究も、お世話になっている先生に参加させていただいているプロジェクトの一環です。ウィーン条約という国際条約を批准しているドイツと、他方でジュネーブ条約を批准している日本での、それぞれの自動運転自動車に対する道路交通法の改正状況などを調べてきているのですが、日本では自動運転自動車の事故でも運転者である人間が罪に問われうるかたちになっています。今後のさらなる議論や法改正が期待されます。

いずれにしても、他の研究者との関係性のなかでこそ、専門性の異なる人同士が集まったり交流したりするからこそ、彼らとは異なる私なりの視座を提示できる、という面があります。この研究スタイルもまた、人との関係性のなかで培われていったものでした。思い出すのは、研究スタイルに悩んでいた博士課程2年目ぐらいの頃、指導教授とアイリッシュバーで飲んでいたときのことです。その頃、さまざまな研究会に参加する中で、研究者たる者一定の主義主張を軸として自身の理論を構築していかなければならないのかということについて悩んでいたので、どうしましょう、と相談したんです。すると師匠は、他の研究者たちの議論をきちんと検討し、評価していくスタイルでもいいじゃないか、とおっしゃってくれたんですね。以来、通説的な理解ではこうなる、別の立場ではこうした議論になる、といった研究スタイルをとることができるようになりました。

研究の一環でドイツに滞在したときも、ドイツ各地に同時期に滞在していたさまざまな世代の研究者の方々や仲間と、研究会などを通じて交流しあって、刺激を受けました。ひとりでは、研究はできません。いつも、多くの方のお世話になりながら、なんとか一歩ずつ進んでいるという気がします。

<<前編は「刑法に存在する、不作為という問題領域を探る」

| 1 | 2 |

山下 裕樹

研究分野

刑法

論文

不作為による名誉毀損・侮辱罪に関する予備的考察(2025/12/31)

【判例研究】邸宅侵入、現住建造物等放火被告事件1件を含む複数の被告事件が併合審理された裁判員裁判において、建造物等以外放火被告事件では公共の危険の発生の有無が争われたのに対し、犯行現場の客観的状況や被告人の行為態様から公共の危険の発生が推認される上、燃焼実験結果に基づいて複数の延焼可能性が存在すると指摘する専門家証言は客観的な裏付けを伴う合理的な判断であるとして公共の危険の発生を認めた第一審の認定判断が、控訴審において是認された事例(2024/02/20)