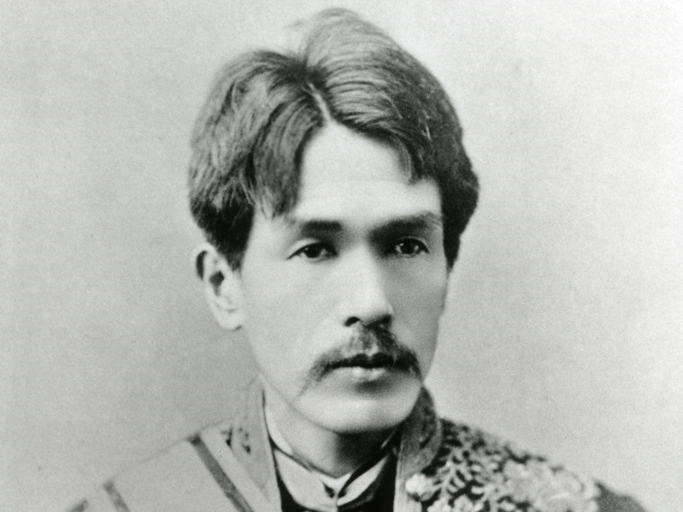

井上毅

井上毅は、天保14(1843)年、熊本藩の陪臣の子として生まれた。幼年時から秀才の誉れ高く、藩校時習館の居寮生(特待生)となり、朱子学を中心に漢学の修学に励んだ。幕末にはフランス語も学び、明治5(1872)年司法省から岩倉使節団の一員としてフランスに派遣され、帰国後、『治罪法備攷』を始めとする司法四部作を著して、拷問の廃止など司法制度の近代化を提唱した。

明治十四年政変では、プロイセン型立憲政体の採用を主張して、政変の舞台回しの一人として活躍し、19年秋からは伊藤博文の命を受けて本格的に憲法の起草に着手し、憲法制定の中心的な役割を担った。今日、伊藤博文の名で刊行されている『憲法義解』(岩波文庫・令和元年新版刊行)も、実質的には井上毅の著作である。憲法の外にも、国会開設の勅諭・憲法発布の勅語、教育勅語などの詔勅をはじめ、多数の法律の起草や政策の立案に関与し、「明治政府の智恵囊(ぶくろ)」と称された。

その井上毅が遺した文書と図書が「梧陰文庫」である。憲法関係の調査書類や草稿を含む6603点の文書と872点の図書からなり、現在、國學院大學図書館に所蔵されている。昭和32 (1957) 年に井上毅の継嗣・井上匡四郎氏(工学博士・第一次若槻礼次郎内閣の鉄道大臣)の篤志によって國學院大學に永久寄託され、その後、58年に寄贈へと切り替えられた。「梧陰」とは井上毅の号であり、それにちなんで國學院大學は井上毅の遺文書に「梧陰文庫」と名付けたのである。

「梧陰文庫」は、日本近代史を読み解く上で中核となる貴重な資料群である。特に、その重要なものを活字化した、『井上毅伝史料篇』全6巻および補遺全2巻(昭和33年―平成18年)、『井上毅伝外篇近代日本法制史料集』全20巻(平成7年―11年)は、明治政治史研究の不可欠な資料となっている。國學院大學では、文書の寄託とともに、法学部を中心に「梧陰文庫研究会」を組織して、その解明を進めてきた。國學院大學百周年を記念して企画された、『梧陰文庫影印 : 明治皇室典範制定前史』(昭和57年)・『梧陰文庫影印 : 明治皇室典範制定本史』(61年)は、その記念碑的業績である。ただ、井上毅の実像の解明については、長年の研究蓄積と近年の研究動向の変化にもかかわらず、なお今後の研究の進展に待つところも少なくない。

学報連載コラム「学問の道」(第43回)

坂本 一登

研究分野

日本政治史

論文

第1次西園寺内閣と政友会ー「与党システム」の誕生と議会審議の政治資源化(2023/03/31)

明治国家と財政制度ー大蔵省の予算査定権を中心に(2015/03/10)