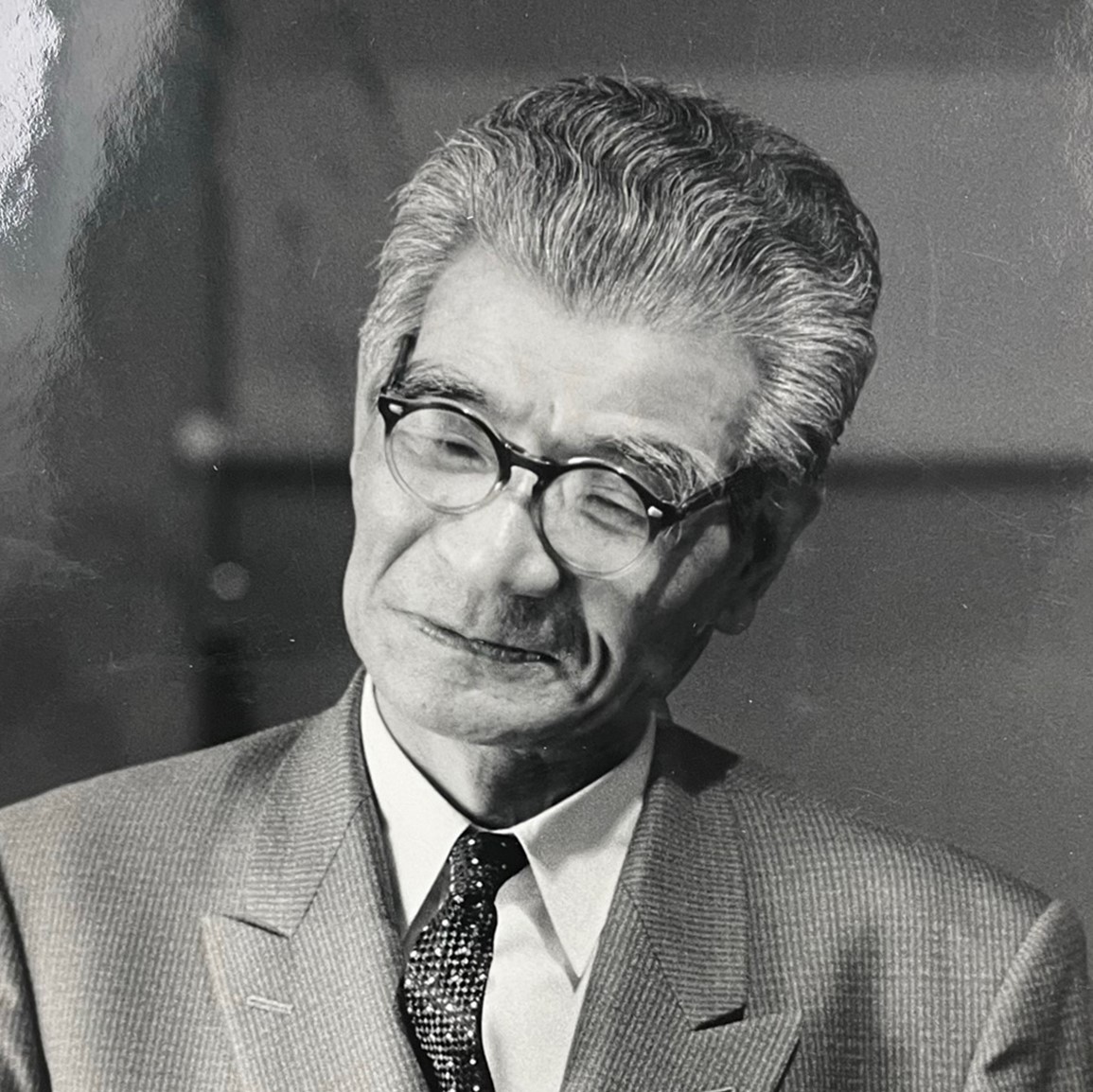

高崎正秀は、明治34(1901)年、富山県の生まれ。國學院大學在学時から折口信夫に師事し、愛知県第一高等女学校講師、國學院大學附属高等師範部講師、実践女子専門学校教授などを経て、昭和21年に國學院大學学部教授に就任する。その間、5年に『伊勢物語新釈』、6年に『竹取物語新釈』を刊行、11年に『萬葉集叢攷』、12年に『金太郎誕生譚』を上梓、さらに、17年に『物語文学序説』、19年に『六歌仙前後』と立て続けに研究成果を世に問うた。20年に収集してきた書籍やカードを戦火によって焼失しながら、25年には「日本書紀神代巻宝剣出現之章の研究」によって文学博士(主査・折口信夫、副査・武田祐吉)。33年に『文学以前』、34年に『古典と民俗学』、39年に『折口学への招待―民俗文学入門―』を著し、46年には全8巻からなる『高崎正秀著作集』および随筆集『酒徒随縁』が纏められている。

高崎正秀(校史・学術資産研究センター所蔵)

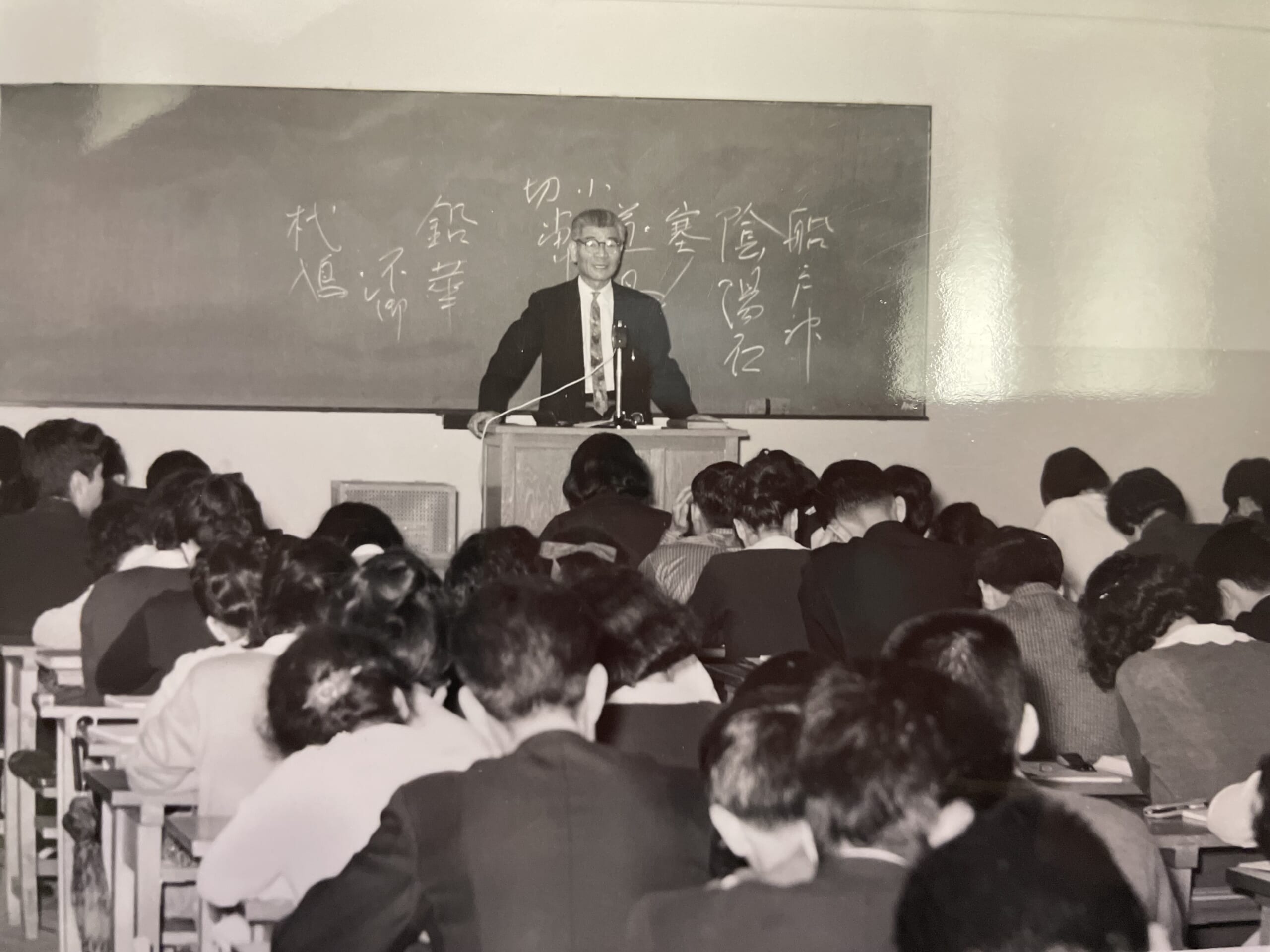

高崎は、古代文学の民俗学的研究をおし進めたが、それはたんに先師の道をそのままたどることでなかった。高崎の学問は、とくに文学以前へのまなざしに特徴づけられる。高崎は、作家や作品の個性というものを安易に認めることはしない。それらが習俗や伝承、儀礼や信仰といった文学以前の要素といかに分かちがたいものであるかを徹底して闡明(せんめい)した。変わらぬものを見極めないかぎり、個性なるものの発見はない。文学以前へのまなざしは、実に文学の本質を見つめるものなのであった。広範な知識と深い洞察に基づき、多岐にわたる事例を次々に繰り出しながら、縦横自在に考察を進めていく研究姿勢は、高崎が古代日本人の心性として見いだした名をもって「八心式(やごころしき)発想法」とも呼ばれる。複雑に絡みあった事象の向こう側に潜む核心をつかみ取っていくその論述は、まさに博覧強記、日本文化の根幹を究めんとする気魄に満ち、かつ確信をもってゆるぎがない。高崎は、「高崎学」というにふさわしい独自の方法を確立し、古代文学研究の新たな地平を拓いたのであった。

高崎博士の授業風景(昭和40年代、校史・学術資産研究センター所蔵)

47年、宮中歌会始の儀に召人をつとめる。召歌は「たたなはる山青垣もかがよひて今あらた代の朝あけ来たる」。その晴れやかな調べは、学問におけるみずみずしい思考や格調高い文体とも響き合う。56年、『高崎正秀百首』上梓。

昭和57(1982)年3月2日、逝去。今年、没後40年を迎える。学報連載コラム「学問の道」(第41回)

竹内 正彦

研究分野

中古文学

論文

明石の鐘の声―明石一族物語の原風景―(2026/02/01)

指貫の裾を濡らす光源氏―『源氏物語』「蓬生」巻の常陸宮邸訪問をめぐって―(2025/12/20)