旱魃(かんばつ)、大雨、洪水。そして都市部への人口集中による感染症の大流行。古代の人々の姿と、現代に生きる私たちの姿はほとんど変わらないことが、古代の遺跡調査と文献史料、そして最先端の科学データを突き合わせたときに見えてくるという。

笹生衛・神道文化学部教授(國學院大學博物館館長)への前後編インタビューで伝わってくるのは、古代の話でありながらどこまでもクリアで、そしてリアルな歴史の肌触りだ。

10世紀に、何かが起きたのではないか――。これは私が20代の頃、古代の集落の発掘調査現場に身を置くようになって抱きはじめた疑問でした。古墳時代からの伝統的な集落のかたちが8・9世紀までは残っていたのに、9世紀の末期から10世紀にかけて、その集落が消滅・分散し、見当たらなくなってしまう。私が発掘調査をしていたのは関東圏ではありましたが、どうやら全国的に、この現象は起こっていたらしいと気づきました。祭祀・祭礼の歴史も並行して追いかけていたのですが、やはり10世紀、平安時代の中ごろに、お祭りのかたちも大きく変化していく。

いったい10世紀というのはどういう時代だったのだろうか。社会が大きく変わる画期、転換期であることは間違いないだろう……とは、漠然とではありますが、若い頃から肌感覚でわかっていたのです。

従来の歴史学では、平安時代中期の律令制度自体のゆるみ、それに起因する承平・天慶の乱※1など、社会的混乱のなかで武士が生まれてくる、というのが教科書的な説明でした。

たしかに説得力はあるのですが、しかし「なぜ10世紀なのか」は説明しきれていないのではないか。そう感じていた30代から40代、私は河川周辺や海浜部の遺跡での発掘調査を経験し、そこで発生していた地形の変化に注目するようになりました。それらの遺跡では、10世紀前後に川筋が埋没・移動したり、海辺に短期間で砂が堆積したりするという地形の変化が生じていたのです。

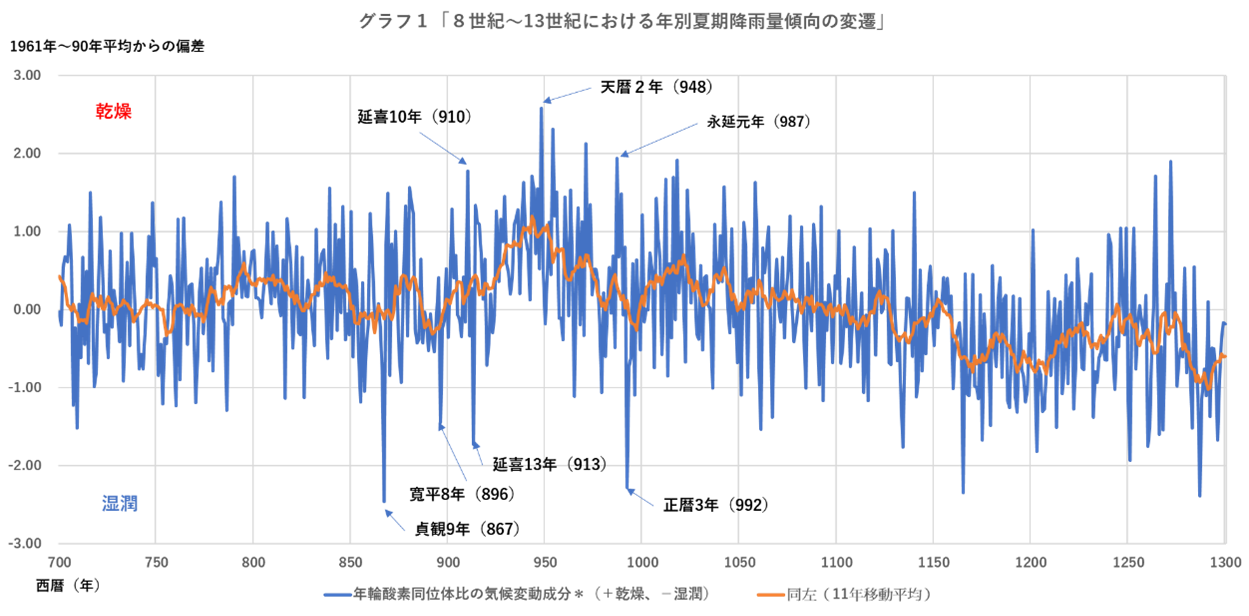

どうやら、人間の力や社会的な要因だけではない環境的な要素が、10世紀の変化においては大きいのではないか。そう考え、学会でも少しずつ発表を重ねていたころ、総合地球環境学研究所の、気候変動をテーマとした「気候適応史プロジェクト」からお声がけをいただき、参加する機会をえることかできました。文理融合のプロジェクトで、リーダーの中塚武・名古屋大学環境学研究科教授〔令和3(2021)年現在〕は、樹木の年輪が含む酸素同位体の比率から、年輪が形成された夏期の降雨量の傾向を年単位で復元、過去2600年間の気候変動データを明らかにしておられます。

夏期の降雨量の指標となる年輪セルロース酸素同位体比の気候成分の変動。中塚武「第1章 中世における気候変動の概要」『気候変動から読みなおす日本史 4気候変動と中世社会』(臨川書店、2020)による。(「平安時代の災害と新たな神まつり:文献史料と気候変動データからみた祭礼の成立」(國學院大學研究開発推進機構学術資料センター(神道資料館部)編『古代の祭りと災い:疫病・災害・祟り』2021.2より引用)

夏期の降雨量の指標となる年輪セルロース酸素同位体比の気候成分の変動。中塚武「第1章 中世における気候変動の概要」『気候変動から読みなおす日本史 4気候変動と中世社会』(臨川書店、2020)による。(「平安時代の災害と新たな神まつり:文献史料と気候変動データからみた祭礼の成立」(國學院大學研究開発推進機構学術資料センター(神道資料館部)編『古代の祭りと災い:疫病・災害・祟り』2021.2より引用)

このデータを見てみると、9世紀後半から10世紀は、少雨(乾燥)と多雨(湿潤)が短期間に繰り返される、気候変動の激しい時期であったことがわかります。特に天暦2(948)年は、気候変動データの過去2000年間で見ても乾燥傾向が顕著な年で、『日本紀略』(※2)をみると、この年の5・6月には祈雨(きう)と旱魃の記事が度々出てきます。やはり10世紀の環境的な変化はとても激しいものであったことが、データからもわかってきた。

従来、この時期の歴史的な変革は、承平・天慶の乱などの政治的な変化を中心に語られてきました。しかし、考えてみれば当時の平安京に住む庶民の人々は、現在のようにリアルタイムのニュースで状況を知っていたわけではありません。むしろ彼らが脅威に感じていたのは、日々の天候の極端な変動だったはずです。大雨によって平安京が洪水に見舞われたり、大風で家屋が倒壊したりして、都市のインフラが機能しなくなってしまう。あるいは平安京の周辺でも、旱魃・洪水によって耕作地が荒廃し農作物が実らなくなる。結果として、人々は生きていくため、より多くの人間が生活する場所へと集まるようになる。つまり平安京への人口集中です。

すると次に起こってしまうのは、そう、感染症の大流行です。

こうした様子は、文献史料とつきあわせると、さらによくわかります。いやむしろ、従来、文献史料で旱魃や大雨と書いてあるのを読んでいても、実際にどの程度のものなのかはイメージしにくかったのが、科学的データの裏づけがあることによって、よりリアリティを伴って迫ってくるようになりました。

たとえば『日本紀略』を見てみると、永延元年(987)には祈雨、旱魃の記事があり、正暦2(991)年5月から7月にかけては旱魃、翌3年5・6月では「東西京中洪水」「大雨洪水」と書いてある。実際の気候変動データでは、永延元年は顕著な乾燥傾向、正暦3年は極端な湿潤傾向を示します。そして、正暦4年5・6月は咳逆(がいぎゃく)の疫が、8月には疱瘡(ほうそう)が流行する。疫病は、おそらくインフルエンザや天然痘のようなものだと思われます。疫病の大流行は翌年も収まることを知らず、『日本紀略』は4月から7月までに「京師の死者半(なかば)を過(す)ぐ。五位以上六十七人」と書いています。平安京の市街地では半分以上の人が亡くなってしまい、しかも今でいう各省庁の要職や閣僚クラスの人々が67人も命を落としている。とても深刻で、危機的な状況です。

この事態を踏まえると歴史の見え方が変わります。気候変動と感染症の大流行に苛まれた、命の瀬戸際においてこそ、従来通りの生活の仕方、社会構造や政治構造ではダメだという考えがでてきたのではないか。この大きな変化のプロセスの中で起こっていたのが、古代集落の消滅・変化であり、承平・天慶の乱という大きな戦乱であったのではないか。

つまり、律令制度の崩壊を原因とした社会変化という、これまでの歴史の説明のしかたとは、逆になってくる。

もちろん、単純すぎる環境決定論は避けなければなりません。自然環境と人間社会との間では、相互の干渉、いわば“キャッチボール”がおこなわれますから、環境がすべてを決定するわけではない。そのうえで、科学データと文献史料を突き合わせていくと、見えてくる“キャッチボール”の様相が、大きく変わってくるわけです。

そこで大事になるのは、一般の人々の感覚です。人々は明日を生き残るために、それまでの伝統的で大規模な集落を解体・分散させて、よりフレキシブルかつ小規模な集落構造へと戦略的に変化させていったわけでしょうし、これからインタビューの後編で見ていくように、新たなお祭りのかたちを生み出していったのだと思われます。そしてこうした変化が、全国的に広がっていく。これは、古代社会の復元力という見方ができるかもしれません。

まるで、新型コロナウイルス感染症を防ぐため、日々の仕事をリモートへと切り替えた、新たな生活スタイルを創造しつつある、現代の私たちを見ているようではありませんか。

※1 承平・天慶の乱…平安時代の承平・天慶年間(931-947)に、関東にて平将門が、瀬戸内海にて藤原純友がそれぞれに起こした反乱の総称。乱後の混乱が京都の人々に不安や動揺を与え、武士の台頭や新たな祭祀や信仰を生む契機になったとされている。

※2 『日本紀略』…神代から後一条天皇(11世紀ごろ)に至る編年体の歴史書。編者不明。平安時代末期ごろに成立か。前半は六国史の抄録で、国史の欠失部分のを補うものであり、後半は様々な日記などをもとに編者の記述したものとなっている。

笹生 衛

研究分野

日本考古学、日本宗教史

論文

古代の水の祭祀-祭祀遺跡と文献史料から考える―(2025/03/27)

10世紀の気候変動がもたらしたもの―東国の集落と水田の景観変化から―(2024/08/01)