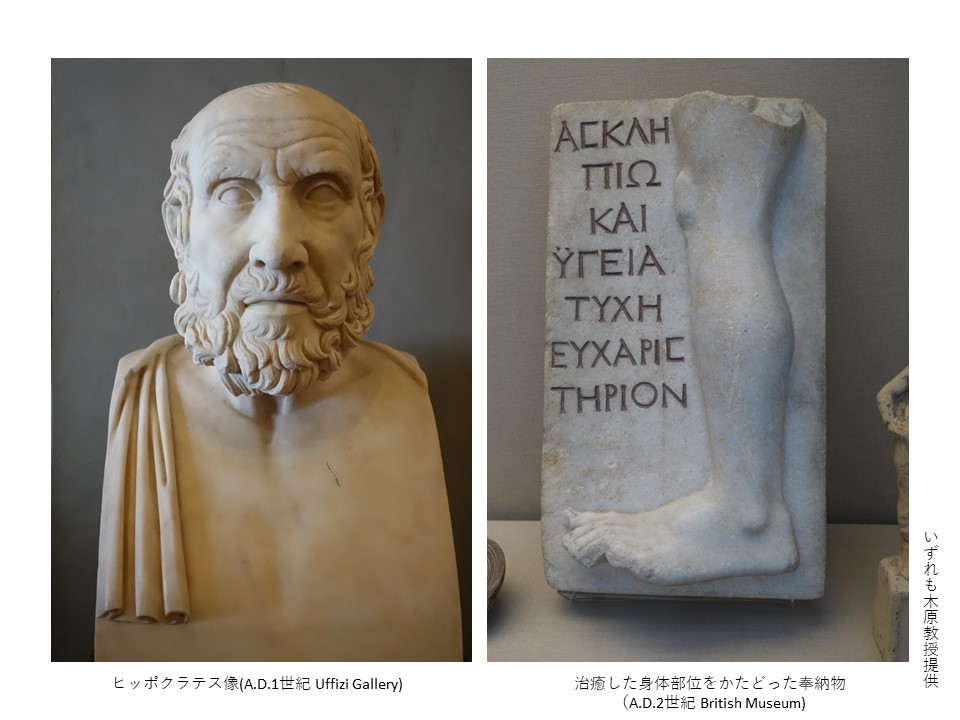

新型コロナウイルスのパンデミックが世界中に恐怖と不安をもたらしている。古代ギリシア哲学・医学思想史を研究している文学部哲学科の木原志乃教授は、「医学の祖と呼ばれるヒッポクラテスが残した疫病についての語りからは、新型コロナとどう向き合うのか、また、そもそも病とは何かを考える糸口がある」と話す。

コス島の「ヒッポクラテスの木」。ヒッポクラテスはこの木のもとで弟子たちに医術を説いたといわれている(木原教授提供)

―― 古代ギリシアの疫病の教訓が21世紀のコロナ禍に活かせるのか

世界を混乱に陥れた新型コロナウイルス流行の一連の流れを見ながら、「哲学を研究している立場から何が言えるのか」ということについて考えたい。そして、パンデミックおよびエピデミックという言葉の発祥地である古代ギリシアの時代に遡って、その意味を見出し、さまざまな形で伝えることを試みていきたい。もちろん、過去の出来事が、今起こっている現象に対して、そのまま答えを提供してくれると考えることはできない。しかし「古代の人々は病にどう向き合ったのか」「そもそも、病とは何なのか」という問いを立てることが研究者にとって重要であり、古代の人々が病にどう向き合ったのかを明らかにしながら、現代の私たちは病とどう向き合えば良いのかを考える入り口にしたい。

―― 古代ギリシアを襲った疫病の一例は

古代アテナイ(ギリシャ共和国の首都アテネの古名)の歴史家、トゥキュディデスが記した『歴史』によると、紀元前430年夏に発生した疫病によって、アテナイの総人口30万人の3分の1が死亡したと伝えられている。エジプトやペルシャなどを経由して、グローバルな蔓延の様相を見せていたこのときの疫病の正体はペストとも推測されたが、天然痘や発疹チフス、デング熱、麦角中毒あるいは麻疹(はしか)など諸説があって病名は確定されていない。感染者は、頭痛やさまざまな部位の炎症に見舞われ、嘔吐と下痢、けいれんなどを伴う高熱が続き、一週間程度で死亡した。重症化しやすく、感染力の強い病であったことは確かで、患者から看病している人にも感染するなど、疫病によって、人と人とのつながりが断たれることの絶望についても語られていた。紀元前427年冬には第二波が到来し、アテナイ社会の秩序を大きく揺るがせた。

―― 医学書では病はどう記述されていたのか

医学の祖であるヒッポクラテスの医学書は、医学者的な冷静で客観的な視点で考察されており、歴史書や古代文学と違い、恐怖をあおるような形での記述は見当たらない。ヒッポクラテスの医学書には『流行病(エピデーミアイ)』と題されたものが多数残されている。トゥキュディデスの記録と比較すると、臨床記録ともいうべきこの医学文書には対人感染と免疫についての記述が見られない。それは意識的になされたことであり、「罹患」=「穢れ」という差別的な考えに対するヒポクラテス派の批判的精神の表れではないかとの指摘もある。当事者に責任のない災厄の汚染や伝染という捉え方を意図的に排除したとも考えられる。日ごろから心身を自己管理するように人々を啓蒙した彼らにとっては、限界はあるかもしれないが、日々の養生法こそが免疫低下を防ぐ感染症予防の心得であったのだ。

―― 2500年が経過し、人類は再び試練を経験している

コロナ禍で人とのかかわりの制限を余儀なくされ、社会や経済、教育のあり方を一気に変容することを強いられている。さらに、日々の生活管理の必要性が打ち出されるとともに差別などの問題も表面化し、積極的な対応が求められている。ヒッポクラテスの語りは、患者との対話を通じて、病気になった理由や経緯、病気についていまどのように考えているかなどの「物語」から、患者の抱えている問題に対してアプローチするという「ナラティブ」を重視する現代医療の流れとも一致しており、コロナ禍の今こそ、彼らが伝えている「語り」から、人類が病とどう向き合うべきかを考える手がかりが見いだされるのではないだろうか。

木原 志乃

研究分野

西洋古代哲学、古代ギリシア医学思想史

論文

古代ギリシア医学における身体・環境・宇宙 : 哲学的方法との関連から見たヒッポクラテスのHolism(2022/11/01)

「ヒッポクラテス医学におけるパイデイア」(2022/03/31)