「練習中に水を飲んではいけない」「負けた罰として、学校まで走って帰れ」など、かつてスポーツの現場で行われていた“昭和な指導方法”。懐かしく感じる大人たちも多いと思うが、最近の少年スポーツの指導現場では見かけることも少なくなってきた。しかしまだ、スポーツの現場で改善すべき課題は残っている。特に気をつけるべきは、事故やケガから子どもたちをどう保護するかという問題だ。

「数は少ないとはいえ、運動中に子どもが重大事故に遭ってしまうケースがあります。まずはこれらについて、現場の指導者が最低限の知識をつけなければなりません。でなければ死亡や重症化につながります。また、練習方法についても、子どもの身体の構造と成長期の特性を理解し、適切なメニューを組むことが必要です。無理な練習を行えば、成人になっても身体的ダメージが残る可能性があるのです」

こう話すのは、日本野球機構医事委員会委員長であり、東京2020野球日本代表のチームドクターを務める、國學院大學人間開発学部教授の富田一誠氏。子どもたちのスポーツにおける事故やケガのリスクとは、どんなものなのか。また、それに対して指導者が必要な知識とは。富田氏に話を聞いていく。

症状が出なくても休ませるべき。「脳しんとう」の怖さとは

ここ数年、子どものスポーツにおいて「安全性」を求める動きが活発になってきた。2018年には、ユニセフがスポーツと子どもの課題に特化した初めての指針、「子どもの権利とスポーツの原則」を発表。子どものバランスのとれた成長に配慮すること、子どもをスポーツに関連したリスクから保護することなどが明記された。また、日本でも2011年にスポーツ基本法を改正し、スポーツを行う者の健康保持や安全確保などが重視された。

こういった転換点の中で、富田氏は「現場の指導者の方に、スポーツにおける子どものリスクを伝えることが重要」と考えている。たとえば野球においては、12歳以下の指導者を対象に指導者資格の導入がスタートする。富田氏もこの資格制度に関わり、また、全日本野球協会、日本野球機構などが主催する子どもたちのケガ予防に関する指導者講習会なども行っている。

「日本でこれだけ少年野球が発達したのは、各地域で協力してきた指導者の方による部分が大きいと思います。一方で、そういった指導者の殆どが無償のボランティアで、プライベートの時間を割いて指導に当たっています。限られた時間の中で、スポーツ事故から子どもを守るスキルをいかにして身に付けるのか。そこで、現場の指導者の方にスポーツで子どもが抱えるリスクと対象方法を伝える取り組みを行っています」

日本における少年スポーツの課題について語る人間開発学部・富田一誠教授

では、子どもたちのリスクにはどんなものがあるのだろうか。まず指導者が頭に入れるべきは「重大事故」のリスクだという。代表的なのが頭部のケガである。

「日本高等学校野球連盟によると、平成12年〜23年に、ボールが頭部にあたるなどの重大事故で死亡したケースが3例あります。頭部の骨折に加えて内出血が起きると、脳が圧迫されて危険な状態に陥ります。そしてもうひとつ、頭部の事故として指導者の方に知っていただきたいのが『脳しんとう』への対処です」

脳しんとうは、頭部に衝撃が加わった際、脳が大きく揺さぶられることで起きる機能障害だ。ただし、「頭部をぶつけなくても、頭が大きく振れるだけで発症する可能性がある」と富田氏。仮に、子どもが転んだ際、頭が地面に付くのを避けたとする。一見、ケガを回避したように見えるが、実はこの場合でも脳しんとうが起きる確率がある。

「脳は、頭蓋骨という硬い器の中で水に浮いている状態です。ですから、頭が大きく振れると水に浮いた脳が揺れて伝達物質が異常を起こすケースがあります。脳しんとうを繰り返したり、重度の症状になったりすると、うつ症状が起きるなど、脳の機能不全につながる危険があります」

脳しんとうの難点は、症状を見極めにくい点だ。まず、脳が揺れただけなので、MRIなどで調べても、脳の形状に変化があるとは限らない。さらに、数日後に症状が出ることもあり、「その場で本人が異変を感じないからとプレーを続行すると危険です」という。

「さらに、脳の異常は『フラフラする』『ぼーっとする』など、抽象的で子どもが言葉にしにくいものです。場合によっては、熱中症、花粉症や風邪、気のせいと思うかもしれません。現に海外のサッカー協会では子どものヘディングを禁止する動きもあります。指導者の方はこういった知識を踏まえていただき、子どもの頭部が振られることがあった場合、症状が出なくても休ませる判断を考慮してください」

頭部だけでなく、心臓に関する事故も気をつけなければならないという。たとえば、心臓に外的圧力が加わると、不整脈が誘発され、心停止が起きる可能性がある。「心臓しんとう」と呼ばれるもので、子どもの突然死の原因の一つだ。「小・中学生の心臓しんとうの症例を調べた際、ひとつのデータでは半数近くが野球に関連していました」と富田氏は指摘する。

実際の症例として、ある14歳の男子生徒は、試合中にショートで打球を胸に受け、送球動作中に倒れた。意識がなく、直後に心臓マッサージを行い、約30分後にAEDを行うも、およそ6日後に死亡したという。

「野球の守備では、打球の正面に入ることが基本とされます。そうして、ボールをグローブで捕球できなくても、体で受け止めるよう指導されてきました。しかし、体で止めるということは、こういったリスクにつながると知っておかなければなりません」

そのほか、子どもの事故例として多いのは熱中症だという。年々対策は進んでいるものの、不十分なケースは多い。たとえば、喉が乾いてから給水するのが一般的だが、「本来は運動前から水分を取るべき」とのこと。運動の2時間前から500ml程度の給水を行うのが良いという。

成長期の違いにより、同じ年齢でも2〜3歳分の開きが出る

こういった事故のリスクだけでなく、日々の練習が子どもの体にダメージを与えるケースも多い。その理由として、富田氏は「子どもの体は大人とまったく別物であり、同じことをすれば簡単に故障します」という。たとえば肘のレントゲン画像を見ると、大人と子どもでは構造そのものが違う。また、子どもの関節付近の骨は軟骨成分が非常に多く柔らかく壊れやすい。大人と子どもでは「異なる体へのアプローチや配慮が必要」と考える。

特に気をつけなければならないのが、成長期との兼ね合いだ。「子どもの成長は一定ではなく、急激に伸びる時期とそうでない時期があります」と富田氏。もしも伸びる時期に過度な練習を行うと「大きなケガや、成人になっても残る障害をもたらしてしまう」という。

「身体の成長は、まず骨の端が細胞分裂を起こして伸び始めます。そのため、骨の周りにある骨膜や筋肉は引っ張られて痛みを感じます。これが成長痛の原理です。また、伸びた骨に筋肉は引っ張られて緊張が強くなっているので、運動時には筋肉が骨にくっつく、いわゆる「骨端部」に負担が集中します。この時期は運動で関節周辺の痛みが起こりやすくなります」

では、具体的にどんなケガが考えられるのか。野球を例に、富田氏が説明してくれた。

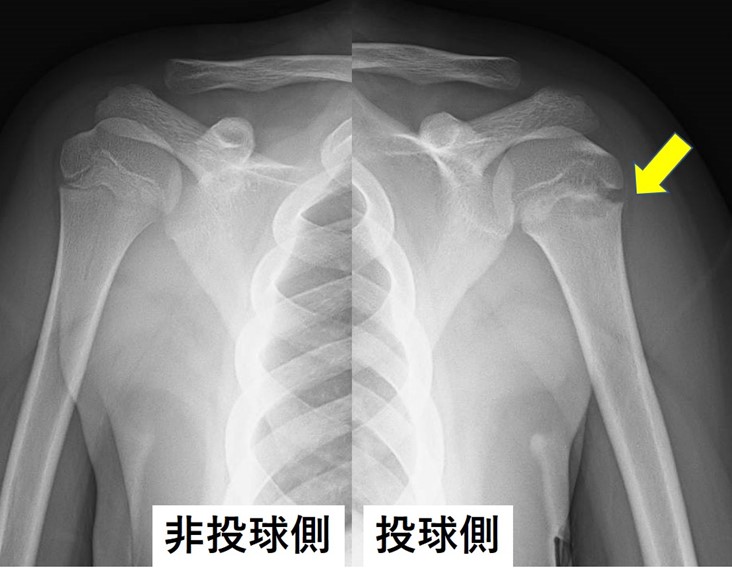

「まず肩の場合、『上腕骨近位骨端線障害』が考えられます。骨が成熟していない段階で、未完成のフォームによる過度な投球を繰り返すと、腕をひねる動作により、骨と骨のつなぎ目、つまり細胞分裂をして成長する部分(成長線または骨端線)が離れてしまいます。休めば治るのですが、そのまま投げ続けると骨の成長が止まってしまい、結果、ボールを投げる側の腕ともう片方の腕の長さが異なってしまうことがあります」

『上腕骨近位骨端線障害』のレントゲン画像

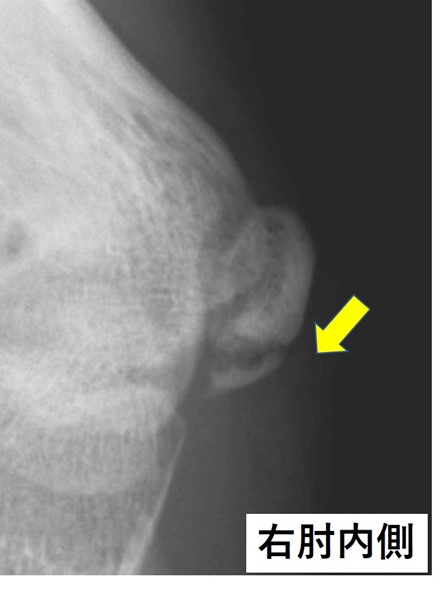

「一方で、肘に関する最も多い障害としては『上腕骨内側上顆骨端線障害』が挙げられます。徳島県で行われている野球肘検診では、小学校高学年生の約40%にこの障害が起きていたと報告されています。ボールを投げる際、腕のひねり動作により肘の内側の靭帯が引っ張られますが、負荷をかけすぎると、骨が未成熟なため、成長線が離れたり、靭帯と骨の付く部分が剥がれてしまう。休めばくっつくのですが、治る途中で負荷をかけるとまた剥がれる。繰り返すうちに肘にゆるみが起こってしまい、そのゆるみのせいで、将来的に骨同士が細かくぶつかり、骨の表面にトゲと呼ばれる骨棘ができてしまいます」

『上腕骨内側上顆骨端線障害』のレントゲン画像

また、小・中学生の肘で最も慎重な対応が必要なのが、離断性骨軟骨炎(OCD)だという。OCD自体の発生原因はまだ完全に解明されていないが、骨が未成熟な子どもが、野球の投球などを続けることで招いてしまう。具体的には、投球動作の繰り返しで肘の外側に負担がかかり、軟骨の一部が脆弱になる。この時点で治療が開始できれば元通りに治ることができるが、この時期では約半分しか痛みを感じない。つまり、痛みがないから気付かないし、あってもひどく無ければ野球を続けてしまうというわけだ。ここが非常に難しいところで、負担をかけ続けると弱い部分がはがれてしまい、“ネズミ”と呼ばれる遊離体が関節内に残り、正常な軟骨をも削り、引っ掛かって関節の動きが悪くなる。将来的には「変形性肘関節症」につながるという。「痛くないから、痛みが大したことがないから」と練習を続けると、大人になっても残る障害を誘発してしまうかもしれないのだ。

「これらを予防するためには、まず子どもの成長期を知ることです。家で子どもの身長を日々測定し、よく伸びている時期は強度のある練習を避ける、ストレッチをたくさんするなどの対応が必要でしょう。成長期には個人差があることを指導者やご両親が把握し、その時期をきちんと見極めて練習内容を変えるべきです」

そのほか、肘や肩については、週1度は可動域をチェックする必要もある。症状が進行していると、左右で肘の動きに差が出る(※投球側の腕のみ伸びないなど)こともあるという。その際は一度スポーツ整形外科を受診すべきだろう。

なお、先ほど「成長期には個人差がある」と富田氏は述べたが、これは子どもにスポーツを教える指導者にとってきわめて重要なポイントだという。

「成長期の違いや早生まれ・遅生まれの差によって、たとえ同じ学年の子同士でも、骨年齢は2〜3歳の差があり、極端に言えば6歳近い開きが生まれるとも言われています。それほど体の構造に個体差がある子どもたちが、同じルール、道具でスポーツをするリスクも考えなければなりません」

富田氏は「勝利至上主義の現在では、簡単には解決できない問題」としながら、解決策のアイデアを提示する。たとえば野球なら小学校4〜6年でチームを作り、ポジションはイニングごと全員が変更する形式にして、得意不得意を平等に味わうようにする。さらに、フォアボールと盗塁なし、投手だけコーチがするなどで実力差が出過ぎないルールを設ける、なるべく成長差のハンデが出ず、みな平等に経験を積める練習方法が必要と考える。これからは「実施可能な方法を現場の方々と考えていきたい」という。

予防のためには、各団体が手を組み大規模なデータ調査を

富田氏は、これまで医師としてスポーツでケガをした人たちを診てきた。数多くの症例を分析する中で「ケガを治すだけでなく、ケガを予防することに意味がある」と考えたという。そうして2020年から現職となり、医師をしながら、ケガの予防のために、子どもたちの指導者に、将来的に指導者になるかもしれない学生に知識を伝えている。

ただし、子どもたちのケガを防ぐには、他にもすべきことがあるという。

「野球に関して言えば、子どもからプロ選手まで各カテゴリ-で大規模な実態調査を行い、ケガと故障の実際を把握する必要があります。肘や肩の症状を持つ子どもが今どれだけいるのか、現実的な数字がはっきりと出ることで、全国の指導者が『気をつけなければ』と意識を持ちます。また近年、各年齢セクションで投手の球数制限などが始まっています。これらの効果を知るためにも、制限前と、制限後の投手の実態を調査し、効果のエビデンスを追求すべきです。野球の現場ではこのエビデンスを必要としています」

エビデンスに基づいた指導の重要性を訴える富田教授

アメリカのメジャーリーグでは、選手のケガや手術履歴がデータベース化され、一定の資格があればアクセスして研究できる。しかし、日本の野球界は数多くの組織があることから、広範な調査を画一的に行いにくいといった事情もあるという。一部では調査の取り組みも始まっているが、まだまだ発展途上の段階のようだ。

「データを取って、特定のケガが多いならその対策を打ち、また結果を分析して効果判定をして現場にフィードバックする。こういったサイクルを作り、スポーツによるケガを減らしていくことが重要です。具体的な効果が出て、野球の現場に受け入れられれば、記録や勝利などだけでなく、ケガをさせない高校野球のチームが評価されるなど、社会の意識、評価軸も変わります。そのために、エビデンスとなるデータが必要なのです」

スポーツは子どもの健全な発育には欠かせないものだ。また、子どもが「頑張りたい」「強くなりたい」という意識を持つこともとても大切だ。一方で小さい頃にスポーツで負った体のダメージに一生悩む人もいる。だからこそ、子どもたちを保護し、安全にスポーツを楽しめる体制を築かなければならない。そのためのデータを整え、危険性や対処法を全国の指導者に伝えていく。これこそが、子どもたちの未来のために、安全なスポーツを楽しみ続けるために必要なのかもしれない。スポーツ指導者と医学の専門家の模索は今後も続いていく。

富田 一誠

論文

Locking volar column distal radius plate による橈骨遠位端骨折の治療経験(2011/05/25)

橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術後に生じた腱断裂の検討(2011/05/25)