後編である本記事では、EUが取りうる「これから」の道を考えていく。刻一刻と変わる状況の中、西ヨーロッパと中東欧の間ですれ違いも続く。現状を丹念に追う中で問われてくるのは、日本に住む私たちにとっても重要な、「市民」という概念の捉え直しだ。

やはり、経済的な手当てをどうするのかということが真っ先に議論となっている。インタビュー前編で見てきたように移民・難民は、コロナ禍において重要な存在であることが現地で実感されながらも「周縁化」されてしまっているわけですが、今後の政策にかんしては今一つ、熱のこもらない状況が続いています。

とはいえ、ウイルス感染流行の前から、少しずつ議論がなされてきてもいます。それが「a New Pact on Migration and Asylum」――つまりは移民と、難民の亡命にかんする新たな協定です。経済対策が優先される状況下、きちんとした政策提案としては少なくとも今秋まで延ばしになっているのですが、ヨーロッパの今後を考える上で非常に多くの論点を含みこんでいます。

ひとつには、合法的な労働移民のチャンネルをもう少し増やして、不法移民を減らしていこうという論点があります。ならびに国境管理の強化、特に地中海を渡ってくる難民・移民の「search and rescue (SAR=捜索救難)」活動をより強化していくという論点もある。

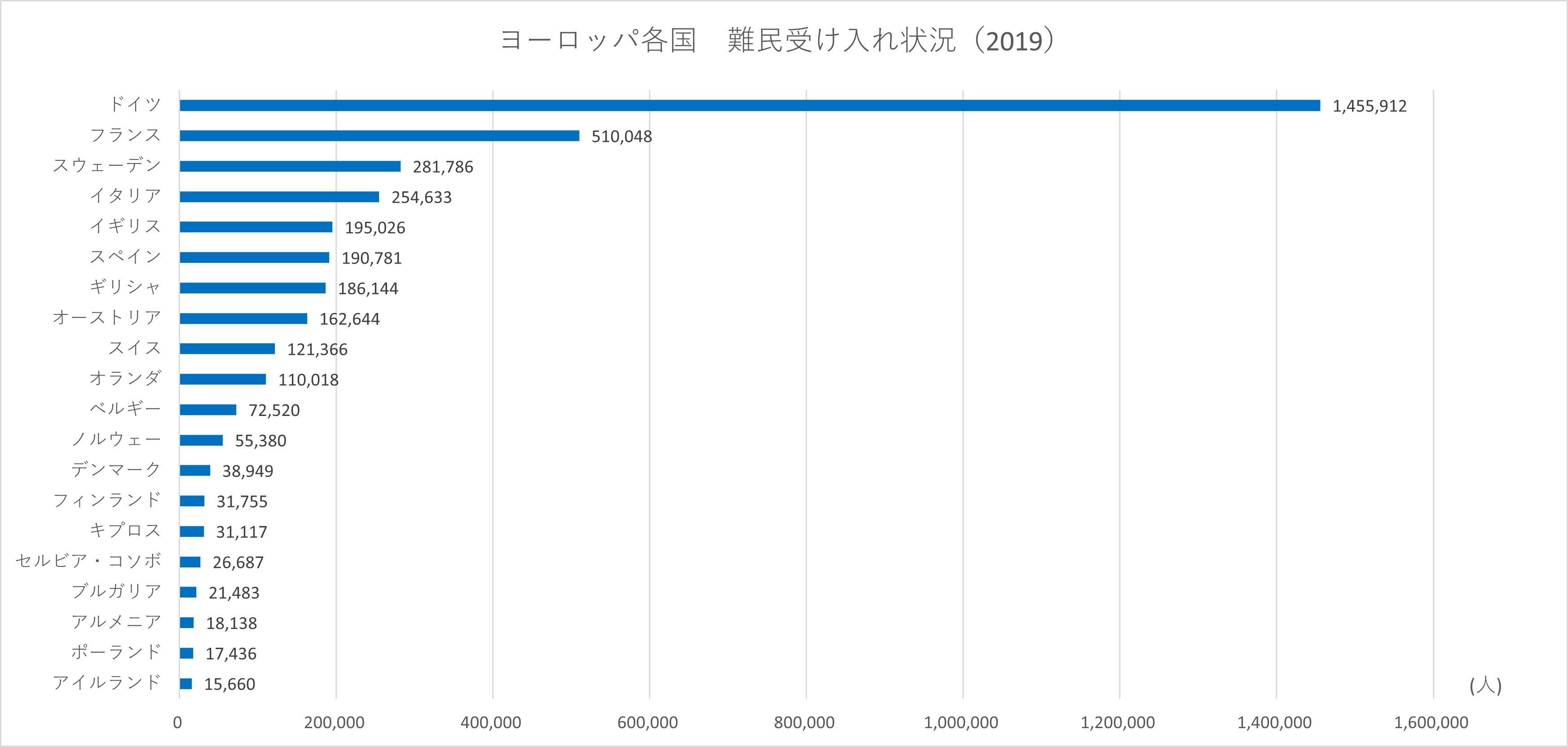

また、かねてより提案されているのが、EU加盟国に来た難民を、EU各国に強制的に割り振っていく、というアイデアです。パンデミックが起きた後の4月にも、かねてより難民受け入れに積極的だったドイツを中心に、フランスやイタリア、スペインなども意見を一にしてEUの中で議論を再燃させたのですが、いずれも中東欧諸国などから強い反対があり、実現に至っていません。

これに関しては、より詳しく見ていく必要があるでしょう。まず、なぜ難民を割り振るのかという前提ですが、EUでは原則的に、難民は最初に到着した国で庇護申請を行い、その国が責任を持って審査を行うということが、「ダブリン規約」によって定められています。

するとどうしても、いわゆる「水際」の国が大きな負担を強いられることになります。たとえば2015年の難民危機に際しては、ギリシャを筆頭として、マルタやキプロス、イタリアやスペインといった国々が、多くの難民申請を引き受けることになってしまい、EU内での難民受け入れ先を再配分する、という意見が出るようになりました。

(UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)ホームページ掲載データより))

しかし、難民政策に関しては歴史が浅い、特に中東欧の旧社会主義圏の国々は、なぜ自分たちが引き受けねばならないのかと反発します。このコロナ禍で、地中海における難民の滞留、および感染爆発への懸念などが相まって再び議論が持ち出された際も、中東欧諸国における移民への警戒心は非常に強く、結果としてまたしても先延ばしになりました。

難民政策を主導してきたドイツとしては、今こそヨーロッパの「連帯」を示したい、という意識もあったかもしれません。イタリアやスペインなどは、受け入れの前線として、再配分を支持したのでしょう。

しかし、中東欧諸国が移民へ抱く警戒心は、強くなる一方です。これはインタビュー前編にも登場した、西ヨーロッパで介護職に就いている人々のうち、中東欧からの移民の人々がとても多い、ということにも関係しているかもしれません。つまり西ヨーロッパの中で、新型コロナウイルスにおいて多くの感染クラスターが発生した介護施設など働いている――そうした脆弱な立場に、中東欧出身の人々が置かれているわけですね。

ヨーロッパにおける自分たちの立ち位置に対する不服、それゆえのEUの移民政策への反発……まだ確かなことは言えませんが、最近の世論調査を見るだけでも、やはり中東欧における移民に対する警戒心は非常に高い。

さらには、EUが掲げる自由民主主義といった価値観に対する不信感も、中東欧の国によってはとても大きくなってきている。EUへの敵意のもとで、より強権的なリーダーを求めるようになってきているという世論調査がGlobsecというシンクタンクにより示されており、私も衝撃を受けています。(Globsecホームページ掲載『Voices of Central and Eastern Europe: Perceptions of democracy & governance in 10 EU countries』より)

インタビュー前編では「市民統合」政策を語ってきました。日本にいる私たちにしてみても、「市民」と言われると、言語に堪能でコミュニケーションが難なく取れ、経済力も持ち、個人として自立しているような、いわば「完全な市民」を想像しがちだと思います。

しかし、こうした普遍的な「市民」というカテゴリー自体が、排除性を含んでいる可能性もあるのではないでしょうか。今の厳しい状況下で、脆弱な立場にいる人たちに対して「市民」たれ、自立しろということは酷であろうと思います。一方で、ホスト社会の人々に対して、弱い立場の人々にもっと注意を払えというのも、現状ではこれまた酷ではあるでしょう。

レスボス島沖に捨てられたゴムボートやライフジャケット。(Jim BlackによるPixabayからの画像 )

ただ、これまでEUはハード面、制度上での統合・連帯は強化してきた一方で、ソフト面における、緩やかな「EU市民」意識や一体性というものは、あまり培ってくることができていないように思います。

お互いに苦しい状況にあるからこそ、そうした生活レベルでの柔らかな想像力、共感や連帯を強めていく――そうしたことが、今後のEUにとって必要なのではないでしょうか。

※本記事は令和2(2020)年6月24日のインタビューを元に制作しておりますため、その時点での情報に基づく内容となります。