近くて遠い? 遠くて近い? そんな親の気持ちや大学生の子どもの気持ちを考えます。

今年は多くの大学で、過去に経験のないオンライン授業となりました。本学が目指す、議論し合う対面型授業とは異なる形態となりました。それゆえに、今年の夏休暇は、「学び」の課題が、これまで以上にあります。

それは、体験的相互交流による学びです。『学問のすゝめ』に倣えば、「人間(じんかん)教育のすゝめ」と言えるでしょう。人と人との交流に依る、正に「人間教育」です。

オンライン授業では、何よりも学生同士の交流に依る学びが不在です。教師による座学も大切な学びですが、大学の場合、学生同士の交流から学ぶことも少なくないのです。授業外での体験的な学びを特に「潜在的カリキュラム」と言います。

教員としても座学の講義ではない、別の意味での学びを期待します。それは、座学の「知る」学びに対して体験を通しての「識(し)る」学びです。

「知識」は、大きく2つに大別することができます。座学を通して得られる頭で知る知識と、体験活動を通して得られる心で識る知識です。

前者の知識理解に対して、後者は共感的理解と類別されます。後者は、諸事象に対して、寄り添いたいという心(ハート)で、体験活動を通して、諸事象を理解しようとする体験的な理解です。長期休暇中は、知識理解から共感的理解の次元へと上げてほしいのです。

大手の工場でアルバイトをした学生が次のような話をしてくれました。

彼は孫請け会社からの派遣労働者ですので、昼ご飯も他の労働者と一緒に地べたです。地べたで食べている彼らの前を、女性社員は駆け抜けるようにしてビルの中に消えていきます。社会学で学んだ「ブルーカラーとホワイトカラー」の概念(C・W・ミルズ)の実際を、体験的に識ったとのことでした。

ボランティア活動では、作業所のボランティア体験から、人間の真の尊厳を学んだ学生もいました。暑い中でも農作業に頑張る障がい者の人たちに敬服したのです。

ある対象に対して、頭で知るだけではなく、心で識ること。それを学べるのも夏休暇なのです。

「人間(じんかん)教育」に依って、批判力、少なくとも複眼で物事を見る力も養われます。また、予測不能な将来に対処するための課題などを見つける力も育ちます。

どんな貴重な体験を積んで、彼らが大学に戻ってくるか、楽しみです。学報連載コラム「おやごころ このおもい(第2回)」

|

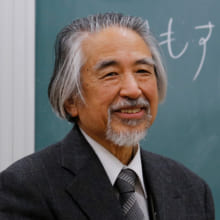

新富 康央(しんとみ やすひさ) 國學院大學名誉教授 専門:教育社会学・人間発達学 |