近くて遠い? 遠くて近い? そんな親の気持ちや大学生の子どもの気持ちを考えます。

「3密」「ソーシャルディスタンス」「ステイホーム」。今春、こうした聞きなれない言葉が、学生たちを迎えました。今年度は、入学式もなく、授業開始も大幅に遅れました。特に、希望に胸を膨らませて入学したはずの新入生は、出鼻をくじかれた形です。

オンライン授業での授業再開となりましたが、今年は経済問題も絡んで、学習意欲喪失問題

が、例年以上に起きそうです。実は、昔から「五月病」という言葉もありました。連休明け頃から急に、学習意欲が失せて、通学するのが嫌になってくる症状です。

「なぜ自分は、この学部、学科を選んだのだろうか」。自問自答が始まります。大学生活につまずく学生さんは、そのほとんどが1年生の前期なのです。1年前期だけでも、本気で彼らと向き合って「正対」してみてください。

ここで、真に向き合う姿勢こそが、「聞く」ではなく、「聴く」です。一般に話を「聞く」と言います。それに対して、子どもの心に寄り添って聞く態度が、「聴く」なのです。

ある時、不登校の女児を持つ親御さんが語ってくれました。「娘は小学5年生から、いじめで不登校を繰り返しています。でも、その子が言いました。私が死ななかったのは、お母さんの場合は私の話を聞いてくれたからよ、と」。

この時の「聞く」が、実は「聴く」です。子どもの気持ちを受け入れる態度で耳を傾けるのです。他者理解=子ども理解に立って、「聴いて」やることです。誰にも「五月病」は起きるという前提に立ち、親の気持ちを発信する必要があります。

しかし、親の悩みは、子どもが心をなかなか開いてくれないことです。その閉じた心を開かせる方法の一つが、カウンセリングの「3段階の技法」です。

先ずは、ソネ方式で、〈反射の技法〉。「そう嫌なのね」。「そう通いたくないのね」。次に、〈明確化の技法〉。「高校と違って、何を、どのように勉強してよいか分からないから、嫌になるんだね」。そして最後に、〈支持の技法〉です。「でも、こうして悩むのが、大学ではないかな。心が成長している証拠だよ。もう少し、頑張ってみようよ」。

緊急事態で疲弊した今こそ、親子で対話を心がけましょう。学報連載コラム「おやごころ このおもい(第1回)」

|

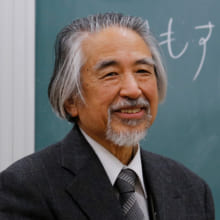

新富 康央(しんとみ やすひさ) 國學院大學名誉教授 専門:教育社会学・人間発達学 |