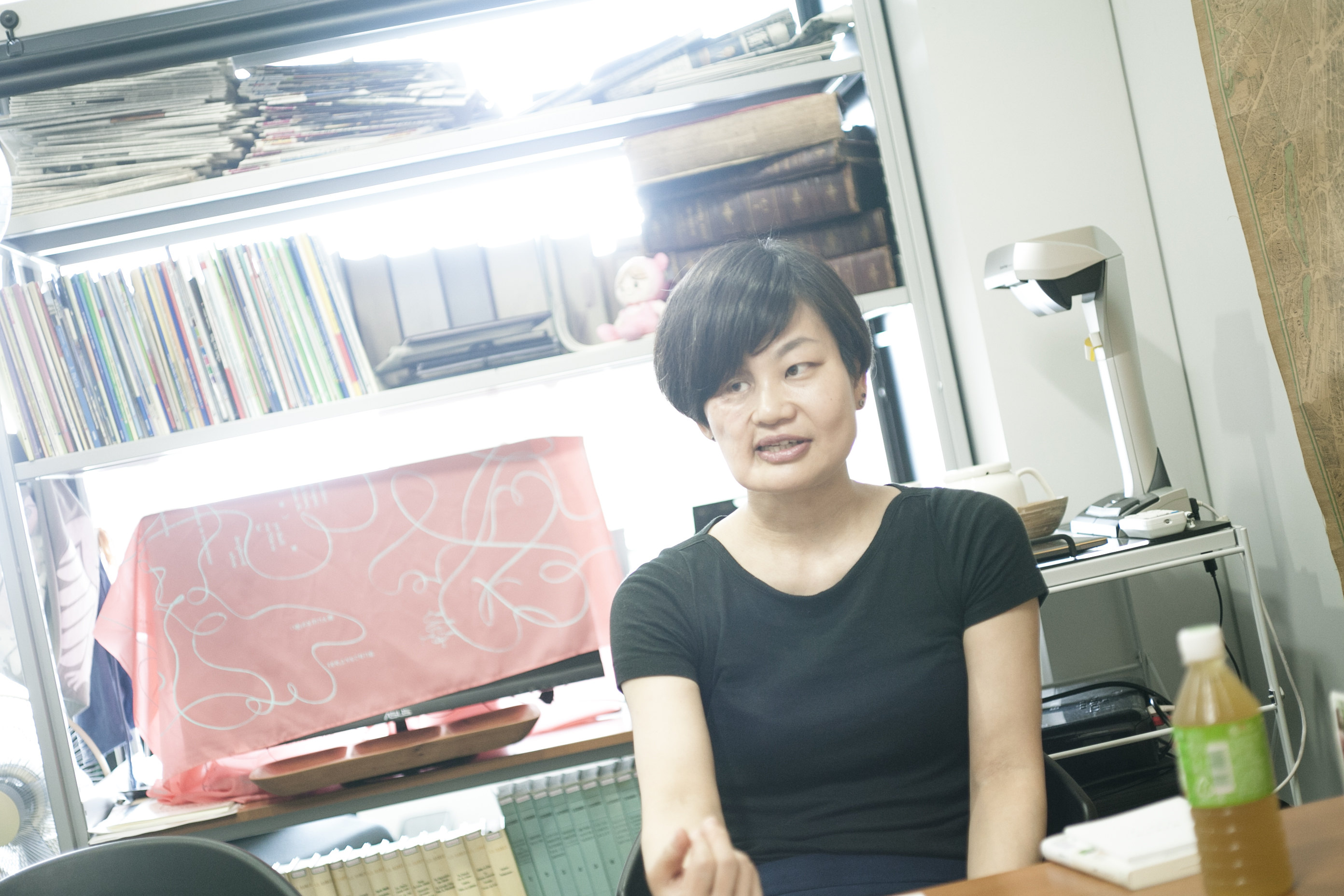

近現代フランス文学の研究者として、そして平成22(2010)年に日仏翻訳文学賞を受賞したように文芸翻訳者としても活躍する、笠間直穂子・文学部外国語文化学科准教授。小説の面白さ、そのイントロダクションとなった前編に続きこの後編では、自身の歩みを振り返りながら、文学から見える世界の豊かさを、じっくりと探っていく。

前編では、ピョンピョンと山から谷へ、川へと視線を移動させていく作家・ラミュの小説世界についてお伝えしました。私はこうした新鮮な「文学言語」のあり方に、ずっと関心を抱いているのだと思います。

中学生のころから小説を読み始めましたが、実は小学一年生から四年生までは親の仕事の都合でスイスのドイツ語圏に暮らし、英語を使うインターナショナルスクールに通っていました。日本語と英語は、読むことができるので、もう一言語、原書で小説を読めるようになりたいと感じて、フランス文学に好きな作品が多かったため、フランス語、そしてフランス文学を勉強することにしました。

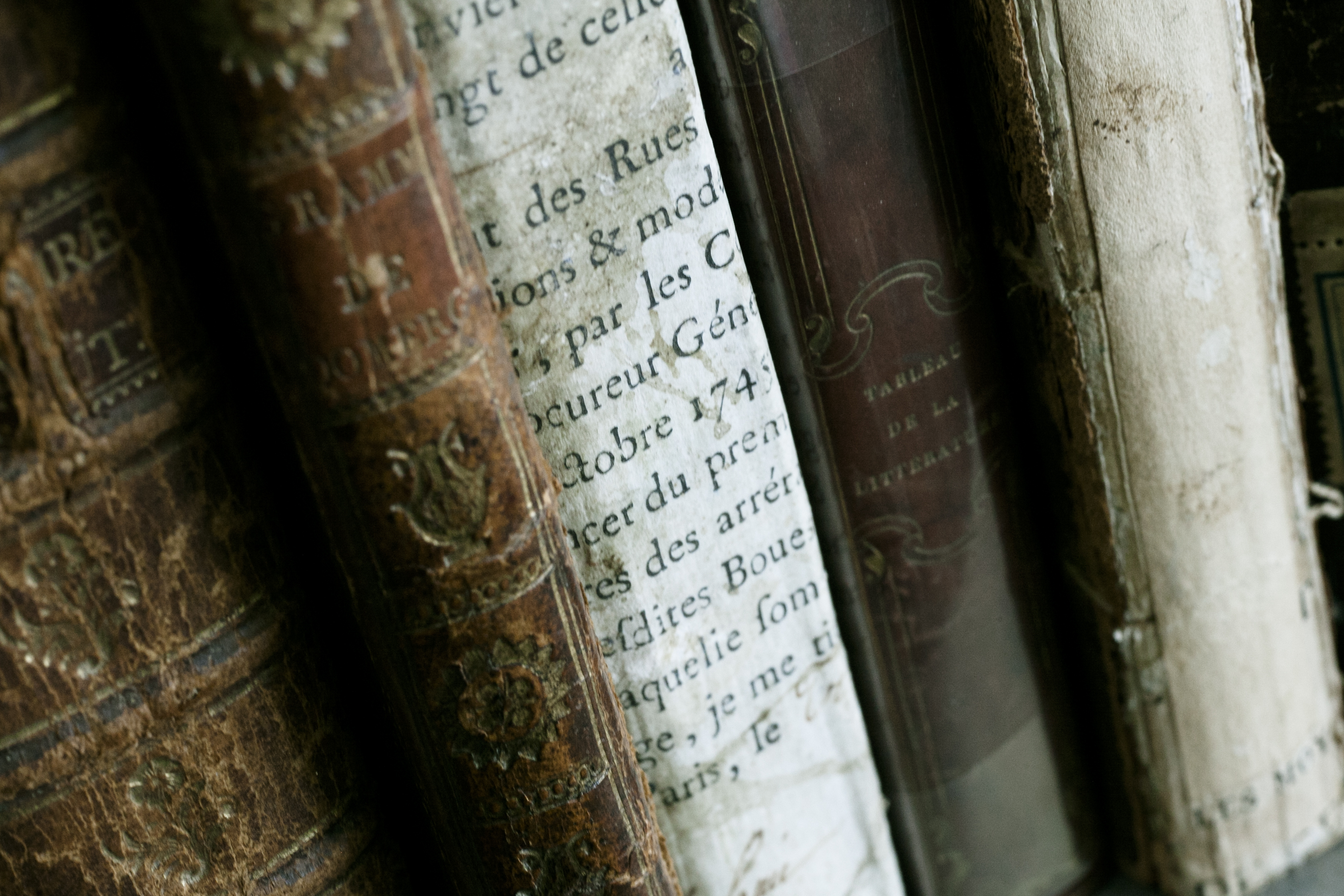

最初に選んだ研究テーマは、フローベールでした。フランス文学を代表する文豪という評価が固まっていますが、実はその作品は、とても奇妙で、言葉を選ばずにいえばヘンテコなんです。

有名な『ボヴァリー夫人』にしても、主人公はエンマ・ボヴァリーですが、「ボヴァリー夫人」と名乗る人物は、エンマの義母、夫の前妻、そしてエンマ自身と三人いて、主人公はその三人目。かつて何の事前情報もなく初めて読んだとき、私はエンマが主人公だと気づかなかったぐらい(笑)。他にも、不思議で余計なエピソードがいっぱいなんです。

同時にフローベールは、読者を物語に引き込んでいく近代小説の技法をたくさん開発した人でした。語り手の言葉と作中人物の言葉が、どちらがどちらかわからなくなるような「自由間接話法」は、その代表例ですね。文学言語というものはどういうふうにできているのか、ということを考える時に、最も参照項になる作家のひとりなので、私もそこから研究を進めていったんです。

前編でお伝えしたラミュについては、かつて留学していたフランス・ルーアンのシンポジウムで、参加者の方から「小説の語りに興味があるなら、読んでみるといいですよ」と勧めていただいたのが最初のきっかけでした。

それから断続的に関心を寄せるようになり、平成30(2010)8年4月から1年間、ラミュ研究の中心であるローザンヌ大学スイス・ロマンド文学センターに招聘研究員として滞在することができ、令和元(2019)年6月に『パストラル ラミュ短篇選』を訳出・刊行することができました。

ラミュの語りは、やはり風景描写が突出して面白い。さらに興味深いのは、語り手が話しているのか作中人物が話しているのか、ひょっとしたら土地が話しているのでは……とさえ思わせるような語りの位相を試みている人でもある、ということです。通り一遍の物語理論では説明できないくらい、変わった書き方をする人なんですね。

もうひとり、私が魅了され続けている作家がいます。それはマリー・ンディアイというフランスの女性作家で、マルセル・プルーストやボーヴォワールも受賞してきたフランスで最も権威のある文学賞・ゴンクール賞に輝いたこともある人物です。

彼女のことを私が知ったのは、ラミュのことを知ったのとほぼ同時期の留学生時代。とにかくもう、体験したことのないようなフランス語を書く人で、私自身がかつて書いた言葉を用いれば「次から次へと思いがけない出来事が押し寄せてくる、いつまでも醒めない夢」のような作品世界です。

たとえば彼女が平成19(2007)年に世に出し、私が平成20(2008)年に邦訳を手がけた『心ふさがれて』という長編作品があります。学校に勤める主人公のナディアは、最近急に周囲から恨まれている気配を感じるようになっています。夫のお腹が誰かに抉られて血まみれになるという事件が冒頭で発生するのですが、そこから後半にかけて、巧妙な語りによって、謎めいていた事態が徐々に明らかになっていくんですね。

ナディアが教室の子どもたちに対して「いったいなにを見たの? この子たち全員に見えていて私に見えないもの、全員が知っていて私の知らないこととはなんなの?」という思いを抱くように、作中人物がどういう人物なのか、いったい何が起こっているのか、途中までずっとわからないままに話が進んでいく不気味さがあります。

そして、そうしたわからなさに満ちているのだけれども、臭いや手触りといったリアルな感覚はまざまざと伝わってくる。不透明さとリアリティが同時に鮮烈に立ち上がってくる、見事な文章を書く作家なんです。

私自身の人生にとって、文学とは、そのようなものなのです。いい小説家の作品というものは、自分が見ている世界と、隣の人が見ている世界、その「見方」がこんなにも違うものなのだということ、同時に、部分的には通じ合えるのかもしれないということを、疑似体験させてくれます。

私が「物語がないと生きていけない」というとき、その言葉で表現している文学作品は、多様性の理解にもつながるような、そうした「見方」を伝えてくれるものなんです。サクッと、簡単には表現できないような世界の中に自分はいて、私という存在がそんなに簡単なものではないように、他の人も簡単じゃないんだな――ということを、文学を通じて私は体感しているのだと思います。

笠間 直穂子

研究分野

近現代フランス語文学

論文

「「できるかぎり文字どおりに」 ベルナール・フランクによる深沢七郎『楢山節考』のフランス語訳をめぐって」(2024/12/18)

「『ボヴァリー夫人』を裏返す ブルドゥクス『ジルの妻』と女性の眼差し」(2024/02/15)