近現代フランス文学を研究、多くの翻訳も手がける笠間直穂子・文学部外国語文化学科准教授は、文字の連なりだけで新鮮な感覚を表現することができる文学の世界に、ずっと魅せられている。それは、新鮮でありながら、どこか私たちの日常ともつながった世界。イマジネーションを刺激しながら、読む者の人生をそっと支えてくれる文学の力を、前後編で語ってもらった。

世の中には、「小説なんて、何の役に立つのか」という人がいますよね。それに対して、「何の役にも立たないからいいんだ」という人もいます。でも私は、そのどちらもちょっと違うのではないか……と思っています。

私は、「文学は、とても役に立つ」と考えているんですね。なぜならば、文学作品を手に取れば、あっという間に「別世界」に行くことができるからです。

毎日生活していて、リフレッシュしたいなというときに、スポーツでスッキリする人もいるでしょう。でも、誰もが運動が得意なわけではないですから。スポーツが役に立つのであれば、文学も役に立つ、と私は思っているんです。

私自身、かつて中学生、高校生と成長する中で、たとえば転校して学校生活がうまくいかないといったときには、家にこもって小説を読んできました。

そうすると、たとえば地球の裏側で、生活習慣もまったく異なる場所に住んでいる登場人物がいる。その人と私自身との「違い」も救いになるし、「違うけど、同じことを考えている」というのも救いになる――つまり、自分と他者が違う部分と同じ部分を、同時に疑似体験できるんですね。

そのとき自分が置かれている状況からちょっと浮遊して、楽になれることがあると思うんです。いったん別世界に行って戻ってくると、少し楽になっている。場合によっては、そのおかげで生き延びた、という場合さえあるかもしれない。やっぱり、すごく役に立つものだと感じます。

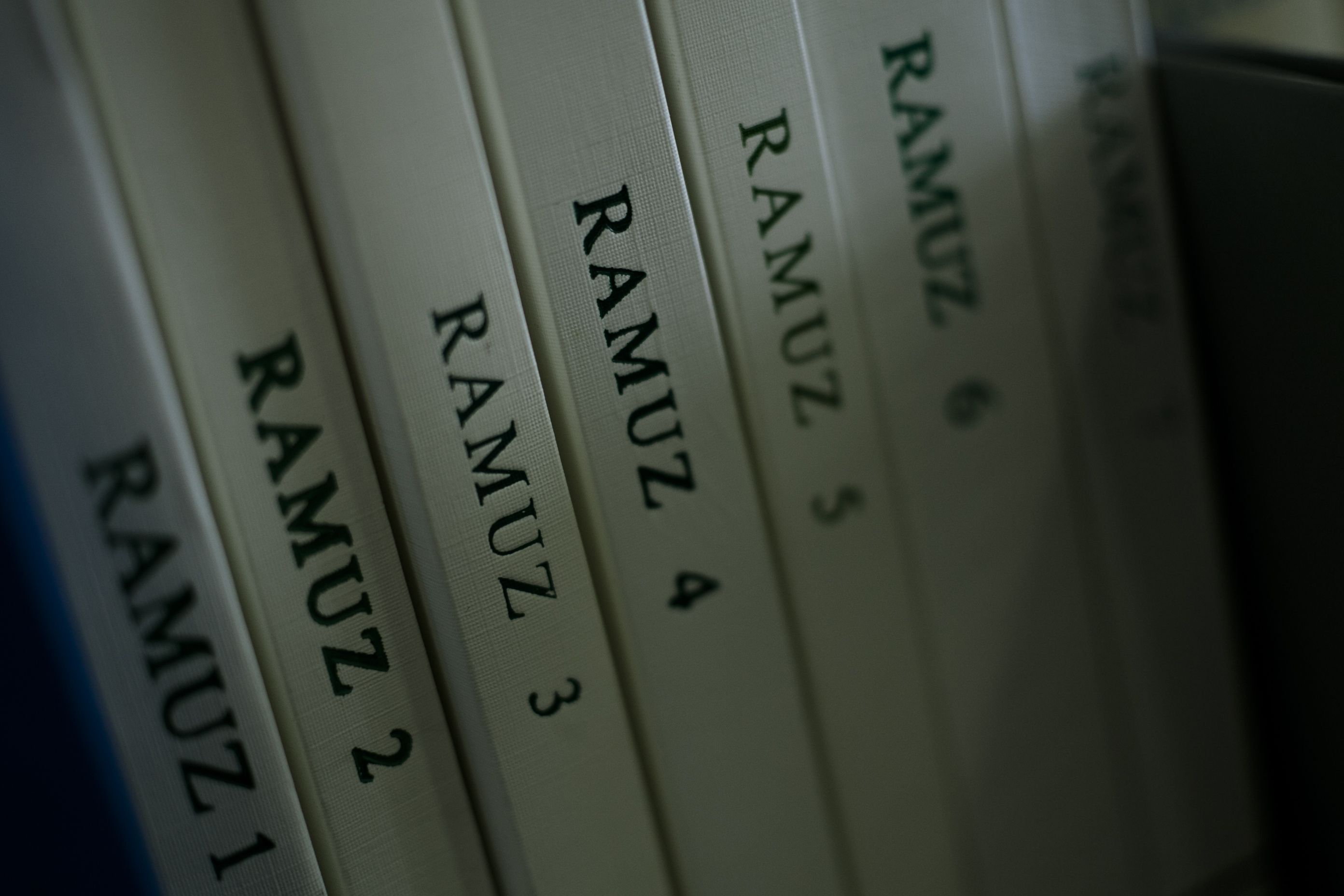

20世紀前半、スイスのフランス語圏文学の中心人物だったラミュという作家がいます。故郷の山や湖を主な舞台にして小説を書いた人なのですが、その世界の「見方」がすごいのです。

山の上で、誰かが遠くを見ているとします。彼が描くスイス・ロマンドという地域の山は段丘構造のようになっている場合が多いのですが、見る人の立ち位置は一定のはずなのに、その視線が下の段へ飛んで行って着地し、そこからまた次へ飛んで行って……というような書き方をするんですね。

読んでいると、誰かが風景を見ているというよりは、実際にピョーンと遠くへ飛んで行っているような感じを受けます。歩いたら長い時間がかかると書いてある距離なのに、視線が山あいの空気の中を飛んで行って、向こう側へと落ちていく。

たとえば私が邦訳を手がけた短篇「三つの谷」(『パストラル:ラミュ短篇選』※1 所収)には、こんな描写があります。

「自分はこんな表現は読んだことがない!」と新鮮に感じます。そして同時に、「私、この感覚、知っているな」というふうにも思うんです。

たとえば、読者の方の中にも身に覚えがある方が多くいると思うのですが、電車に乗っていて、車窓から高層ビル群や、遠くの山並みを見ているときに、「あの山やビルの上に自分がいる」と想像して、移動と共に小さな自分をピョーンとジャンプさせることがありませんか?(笑) 自分は電車の中にいながらにして、視線だけが忍者のようにジャンプしていることって、きっとあるのではないでしょうか。

本を読みながら、私たちは、未体験のものだと思ってビックリし、同時に、自分は本来知っていたけれども、言語化されて初めて意識することができたと自覚する瞬間を味わうわけです。

そんなラミュの小説の例からも感じとれるように、読書というのは「近く」と「遠く」を同時に体験することだと思います。遠くの時代、遠くの土地を体験すると同時に、すぐ近くに感じる。その両方を体験するということは、「自分がどういうふうに生きているのか」を知る一端にもなるのでしょう。

後編ではこうした文学から得られる「見方」を、実際の私の研究や翻訳を振り返りながらお伝えしたいと思います。

笠間 直穂子

研究分野

近現代フランス語文学

論文

「「できるかぎり文字どおりに」 ベルナール・フランクによる深沢七郎『楢山節考』のフランス語訳をめぐって」(2024/12/18)

「『ボヴァリー夫人』を裏返す ブルドゥクス『ジルの妻』と女性の眼差し」(2024/02/15)