本学研究開発推進機構日本文化研究所が運営する「国学・神道関係人物研究情報データベース」は、国学・神道に関わる重要な人物の情報を多数収録しているが、それらの人々は必ずしも今日世に知られているわけではない。近代の国学者・関根正直もその一人であろう。

関根正直

万延元(1860)年に生まれた関根は当初英学塾に入ったが、健康を害して挫折。本を読みふける日々の中、伊勢貞丈らの著作と出合って国学を学びはじめ、東京大学文学部附属古典講習科に入学した。明治19年の大学卒業後は、近代的な国語教科書の嚆矢である『近体国文教科書』を編纂し、国文学史研究の先駆けである『小説史稿』を著わしたほか、古典の校訂・注釈や近代的な日本語確立のための文法研究も行い、『古事類苑』や『大言海』の編纂にも携わった。本領の有職故実研究では『宮殿調度図解』や『公事根源新釈』などの重要な著作を残し、その学識により大正と昭和の即位礼関連儀式にも貢献した。

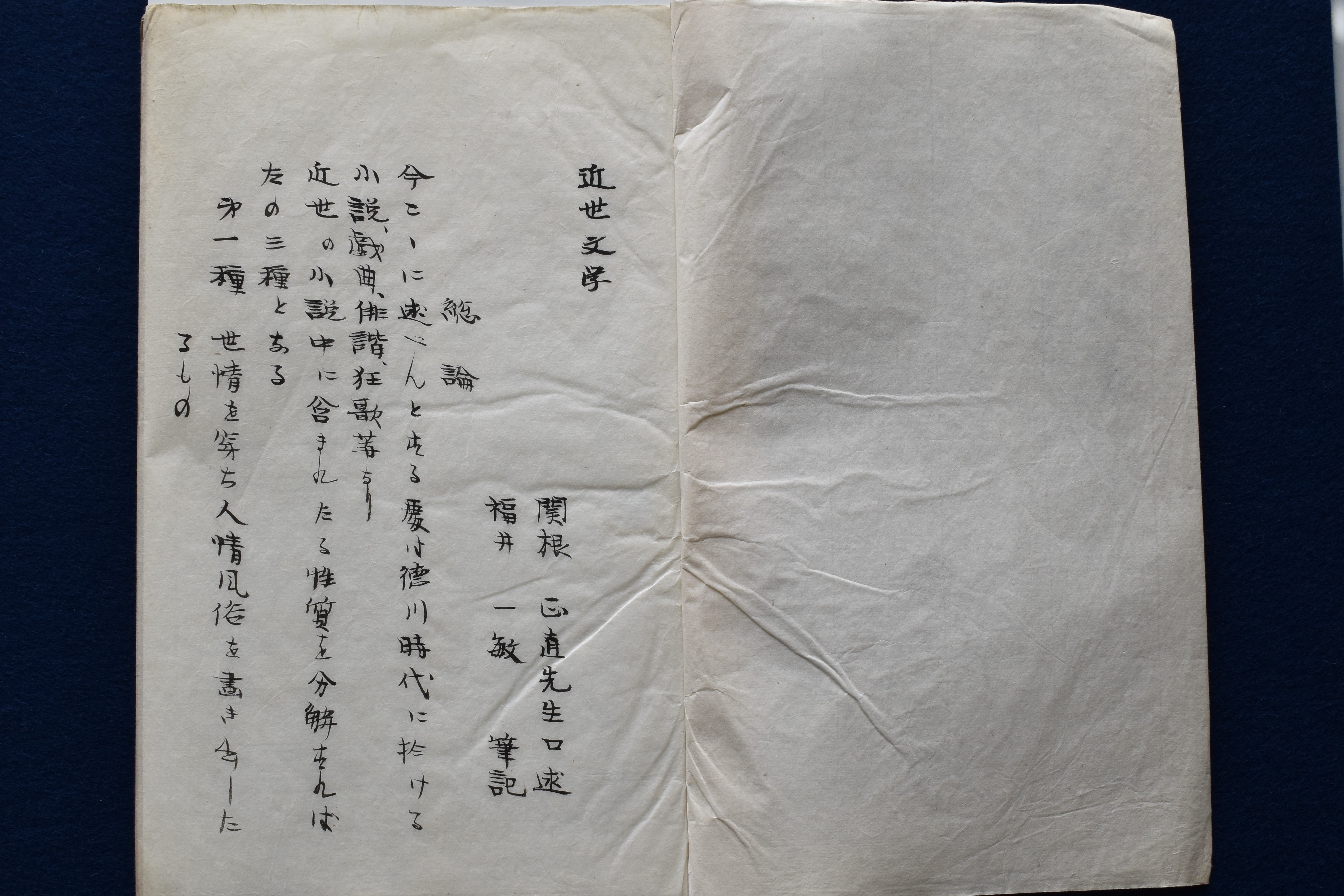

関根と本学の関係は深い。國學院の設立初期から講師となり、以後断続的に昭和7年度に退任するまで講師・教授を務めた。当時の学生が記した講義録(本学所蔵=写真上=)からは、関根の国文学史研究の先駆性がうかがえる(堀口裕美子「國學院草創期の講義録」『國學院雜誌』113巻3号、平成24年3月参照)。

かくして読書好きの少年であった関根は、多方面にわたり近代日本文化の礎を築く仕事をなすに至った。それは日本が近代化していく中でなお国学が保っていた総合性の結実でもあっただろう。学報連載コラム「学問の道」(第16回)