皇典講究所初代総裁有栖川宮幟仁親王が宣言された「告諭」に言う「凡ソ学問ノ道ハ 本ヲ立ツルヨリ大ナルハ莫シ」は、『論語』(学而)に言う「本立チテ道生ズ」に由来し、根本を打ち立ててこそ、自ずと道は開け、自らの生き方や信念が定まると説いている。古く学問と言えば中国の学術、すなわち「漢学」を意味していた。日本人の前には厳然として学問の体系が横たわっており、それを享受し自己のものとすることが学問を修めることでもあった。その中から近世日本において漢学を批判原理として自覚されたのが、広く国学と意識されるわが国独自の学問体系や研究法であった。明治23(1890)年、山田顕義公の「國學院設立趣意書」には、広くヨーロッパやアジアを国学の比較対象とすべきとする視野が据えられ、皇典講究所設立当初より、漢学や東洋史は教育課程編成上も研究分野上も重要な位置を占めており、国学の概念を補強している。

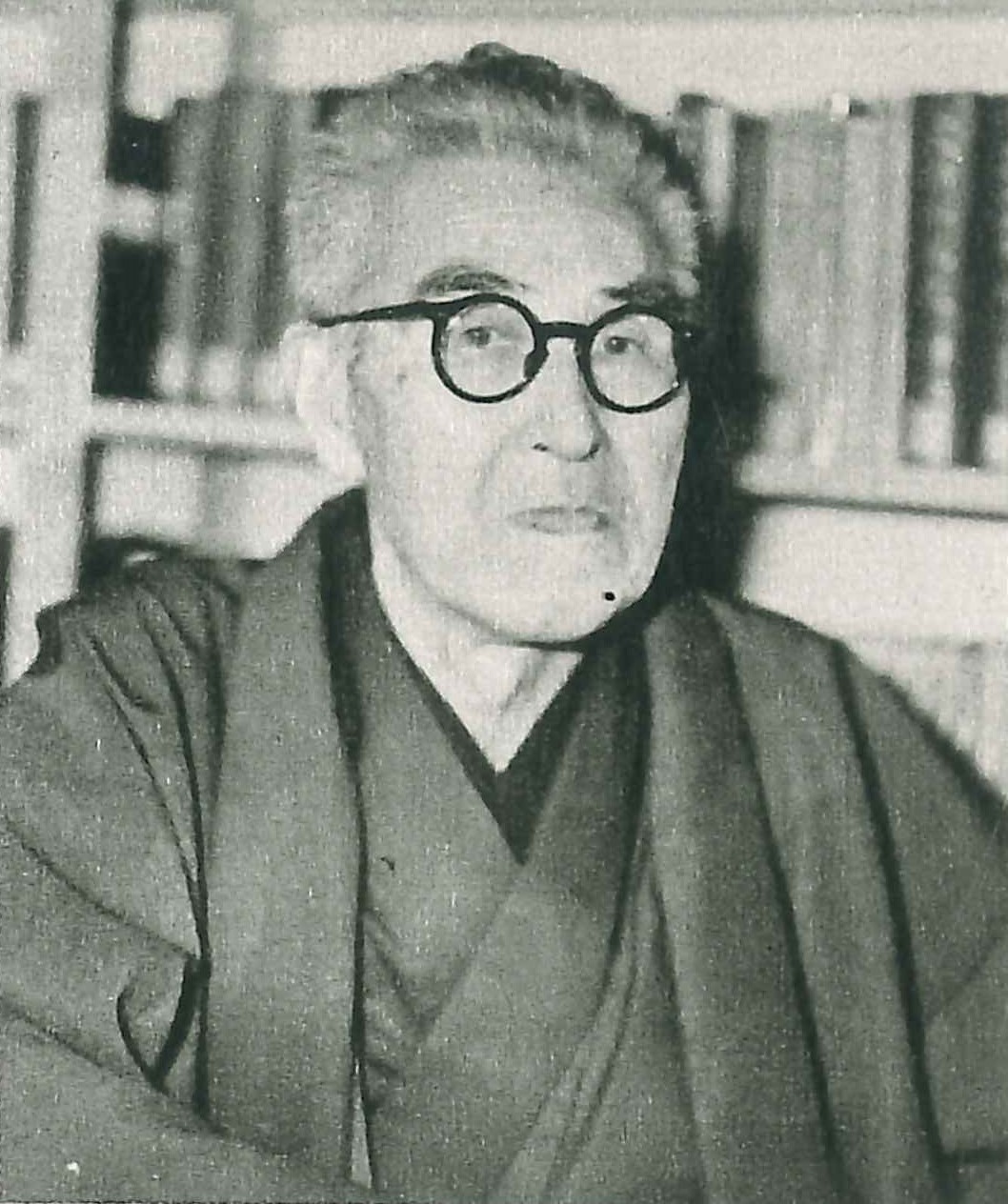

石田幹之助

文学部史学科の教授であった石田幹之助(1891-1974)は、大正5年に東京帝国大学文科東洋史を卒業後、中国に渡ってモリソン文庫を受託し、財団法人東洋文庫の発展に尽くしている。昭和17年に國學院大學教授。その後、日本大学に移るが、37年に再び國學院大學教授に就いている。石田の視点は、研究対象を絶えず複眼的に捉え、立体的に見るところに特色がある。日本文化の海外紹介に尽力すると共に、欧米人の目に映る日本文化、欧米人から見た中国文化といった視野と研究視座が特徴であり、その著作『長安の春』『唐史叢鈔』『東亜文化史叢考』などは、歴史事象をとらえる際に、歴史記述の背景にある伝統的習俗や人々の生活、また西域との交流における独自な発展を細大漏らさず掬い取っている所が優れている。その学問的な含蓄に支えられた文章表現は、いっぽうで名文として名高く、近代日本人の代表的文章として記憶されている。長身痩軀で和服を着こなしキャンパスを歩く姿は、当時の学生には忘れがたく目に焼き付いている。学報連載コラム「学問の道」(第15回)

初版本『長安の春』(創元社)昭和16年4月刊