Exif_JPEG_PICTURE

神道文化学部では、本学出身の神社神職によって構成される「國學院大學院友神職会」のご支援を受け、奉職・就職に向けた各種講座を毎年開催して、学生のキャリア形成支援を行っています。

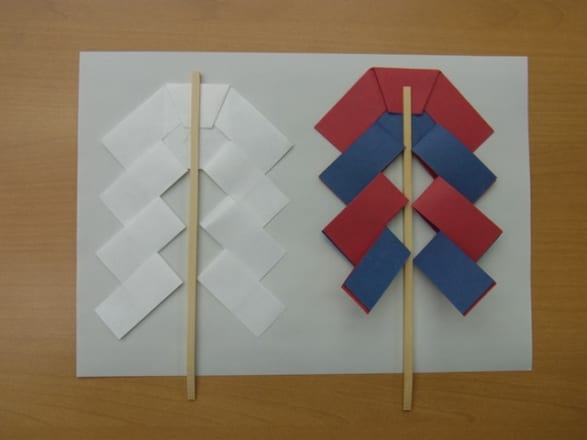

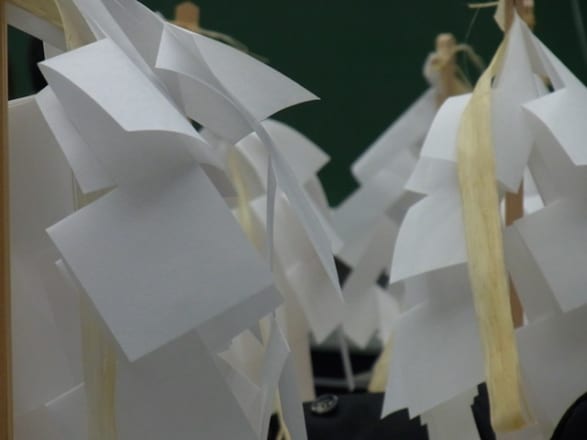

本年度から新たな講座として、将来、神職を希望する神道文化学部生(専攻科生、別科生を含む)を対象に、神明奉仕において必須な知識・技能である御幣の歴史や作製方法を学修する「御幣講座」を開講しました。

神道を象徴する祭具である「御幣」は、大きさや形、材質が様々で、各神社によっても違いがありますが、御幣や御幣を構成する「紙垂」と、紙垂を用いて作る祓具(大麻・小麻)や玉串は、あらゆる神社に共通しています。

御幣の歴史を理解し、その作製方法を修得しておくことは、神明奉仕に必須な知識・技能と言えます。

Exif_JPEG_PICTURE

講師は、本学研究開発推進機構特任助教の吉永博彰先生です。

吉永先生は上州三嶋神社禰宜でもあり、御幣や神籬、祓具に関する多くの研究業績をもつスペシャリストです。

御幣講座では各回テーマを変えた形式で、下記のとおり、計3回実施しました。

第1回:「御幣の由来とその構造」(平成29年7月1日)

第2回:「紙垂と麻 ―祓具―」(平成29年11月18日)

第3回:「御幣と玉串と榊」(平成30年2月19日)

Exif_JPEG_PICTURE

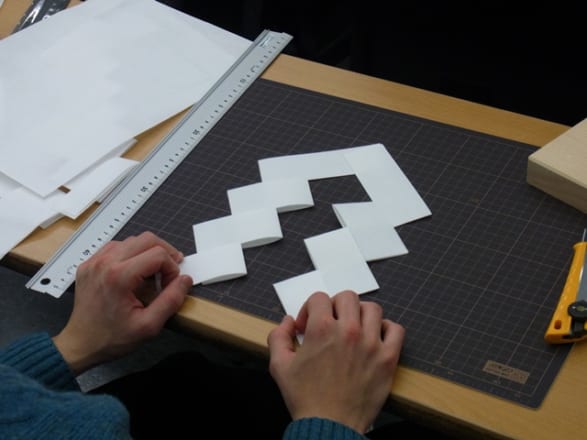

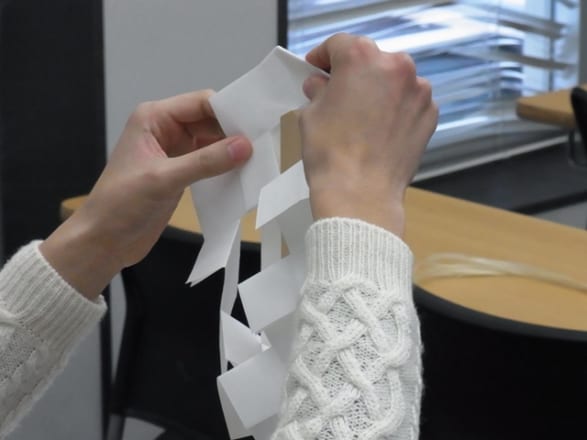

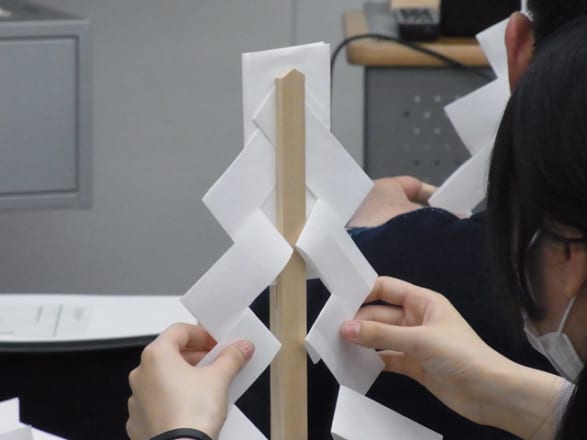

受講者はまず、御幣や紙垂、祓具、玉串などの歴史や役割についての講義を受けます。

神職は御幣について、作製の技能はもちろん、その由来や意味に関する正確な知識をもっていなければなりません。

Exif_JPEG_PICTURE

Exif_JPEG_PICTURE

Exif_JPEG_PICTURE

Exif_JPEG_PICTURE

歴史に関する講義の後、作製方法を学び、受講生みずから実際に作製します。

Exif_JPEG_PICTURE

定員は毎回20名ですが、募集開始と同時に応募が殺到し、いずれの回も期日前に募集を締め切るなど、大盛況でした。

Exif_JPEG_PICTURE

御幣講座への参加は、学年を問わず、また何回からでも参加可能で、受講生が事前に準備してくるものもありません。

御幣講座は平成30年度も開催する予定です。神職を志す皆さんはぜひ参加しましょう。