SDGsの視点で見ると、身近なワラも違った意味合いを持つことが分かる。

全世界が共通で取り組む目標として掲げられたSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)。17の大目標からなり、経済、社会、環境という3つの分野が網羅されている。きわめて広範囲にわたるもので、各国はもちろん、企業や民間組織でもSDGsの達成に向けた動きが増えている。

前回の記事:「国も企業も参加、SDGsが世界的な動きになった理由」

「SDGsは、それ自体の達成はもちろん、物事を複眼的に見る上でも非常に価値があります。SDGsを意識すると、身近な事象も違った意味合いを持つことでしょう。たとえば、ワラはその代表といえます」

こう話すのは、環境学や持続可能社会を研究する國學院大學経済学部の古沢広祐(ふるさわ・こうゆう)教授。ワラが持つ価値とはどんなものなのか。SDGsを契機に「物事を複眼的に見ることが未来の共存社会につながる」と話す同氏に話を聞いた。

多面的な展開を見せるワラの活用方法

――前回、SDGsの成り立ちを聞く中で「物事をSDGsの視点で見ることが大切」だとおっしゃっていました。

古沢広祐氏(以下、敬称略) そうですね。これからの地球や社会、共存を考える上で、私たちは物事を時間的にも空間的にもさまざまなスケールで拡大・縮小して見る必要があります。これは人間に備わっている特別な能力であり、「魔法のメガネ」ともいえるでしょう。それらを呼び起こすために、SDGsは非常に有効なのです。

その際に大切なのは、3つの視点です。多様な角度から物事を捉える「複眼知」、事象の構造や関係性・矛盾を見極める「批判(洞察)知」、他と自分がつながり合う関係性を生み出す「共感(総合)知」です。

この観点を持って、ありとあらゆる事象を見直すべきです。すると、身の回りに、さまざまな知恵が凝縮された、あるいは未来の共存を考える上で参考にすべきものが隠れていることに気づきます。昔から積み上げてきた人智の宝物が見えてくるかもしれません。SDGsは、その視点をリードしてくれます。

――代表例として、先生は「ワラ」を挙げられました。どういう意味なのでしょうか。

古沢 日本人が伝統的に生み出してきたワラの利用法は、まさに持続可能な社会を築く上で参考になるのです。

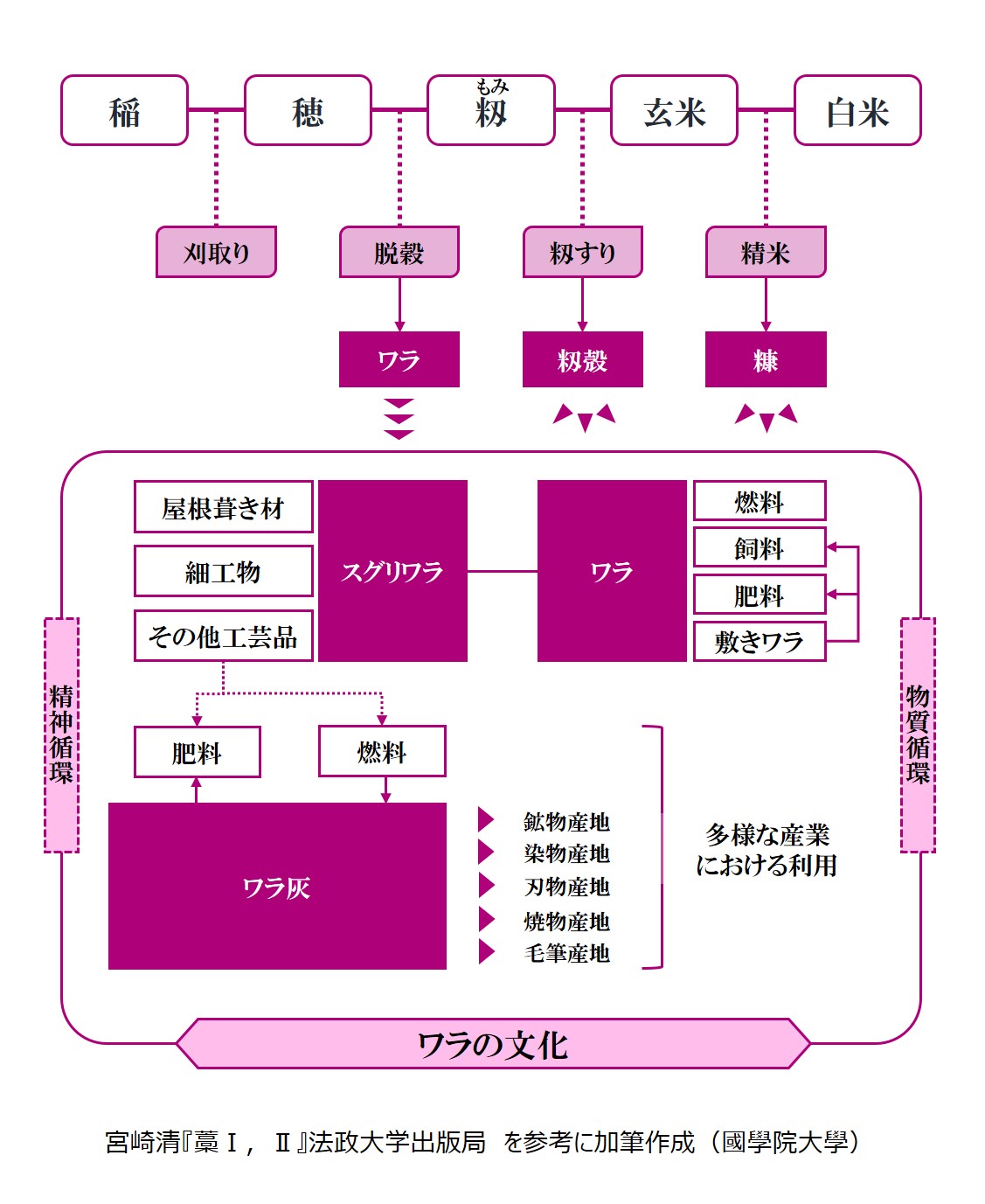

ワラは本来、稲作の副産物として生まれます。基本的には、米を作る際に発生するもので、稲を刈り、脱穀して残ったものがワラとなります。米の生産という目的だけで見れば、脱穀して米のなくなったワラは「役目を終えた」といえますが、日本では古くから、そこにとどまらずワラを多面的に利用してきました。

たとえば、燃料や家畜の食べる飼料にも使いましたし、萱(かや)ぶき屋根とともに簡易の屋根葺き材や土壁の補強材としても活用されました。あるいは、草履(ぞうり)のひとつである“わらじ”や、敷物としての“むしろ”の材料にもなりました。

さらに、ワラを焼いた後の“ワラ灰”は、肥料や灰汁(あく)抜きにとどまらず、染物や刃物、焼き物など、多様な産業で利用されたのです。

――確かに、さまざまな形で展開されていますね。

ワラ文化のエコロジー的展開図。

古沢 ワラという素材を、米の生産という目的以外の形で大切に生かしきっていく文化が醸成されていったのです。自然が秘めていた潜在力を開花させる文化です。

現代社会の価値観では、物事の利用を目的だけに絞って効率化を図る単線的・単一的な概念で捉えがちです。狭いモノカルチャー的発想ですね。稲作なら「米の生産」だけを目的に、効率化や最大化を図る。結果、必要のないものはそぎ落とされます。

一方、近代以前に築かれてきたワラの文化は、「米の生産」の各段階で、副産物となるワラの利用価値を生み出しつつ、循環的・総合的に利用の輪を広げているのです。つまり、自然が生み出す力を多面的・総合的に受けとめるマルチカルチャー的世界観があります。SDGsが目指す複合的効果そのものです。

精神的な意味づけが、ワラのリサイクルを生んだ

――なるほど。確かに有効活用されていることが分かります。

古沢 さらに特筆すべきは、ワラが新年のしめ飾りや神社のしめ縄、相撲の土俵などにも使われてきたことです。相撲はもともと、五穀豊穣を祈願する神事でしたから、これらに共通する点として、ワラが神様への祈願のシンボルとして活用されていたことが分かります。日本各地の村には、今でも大きな藁人形の神さま(道祖神など)を祭っているところがありますね。

つまり、物的な素材としてワラを多面的に利用するとともに、精神的、宗教的な意味合いでも同じく多面的に使われていました。これは非常に興味深いことでしょう。

実はこの「精神的、宗教的な意味合い」を加味した部分こそ、現代の私たちが学ぶべきことかもしれません。

――どういったことでしょうか。

古沢 SDGsの前から、3R(リデュース、リユース、リサイクル)と呼ばれる「環境に配慮した物の使い方」が重視されています。以前に、環境保護活動家としてノーベル平和賞を受賞した、ケニア人女性のワンガリ・マータイさんが日本の「もったいない」という言葉を世界に紹介して話題になりました。確実に、物を余すことなく使い、多面的に活用する意識は高まっています。

ただし、ワラの事例は、物質として余すことなく使うだけでなく、精神的な意味合いも付加しています。地域によっては、お盆に先祖の迎え火や送り火としてワラを焚くこともあります。また、生死の蘇りとして民話の「花さか爺さん」のお話でも、灰をまくと、花が咲いて生命が蘇ります。

先ほどのワラの活用展開を考えると、明らかに物質としての循環が実現していることはすぐ分かります。と同時に、新年のしめ飾り、送り火や迎え火、生命としての蘇りの象徴などを見ると、実は精神的な意味合いとしても生命循環が想起されるのではないでしょうか。ワラの文化は、これらが表裏一体に形作られていったと考察できるのです。

つまり、物質としてだけでなく、精神的にもワラそのものを循環のシンボルにした、あるいは生命循環のアニミズム(霊魂)が宿っていると位置付けたのかもしれません。

――そこから学ぶべきこととはどんなことでしょうか。

古沢 物質的な循環、リサイクルなどはもちろん大切ですが、物質的な意味における「もったいない」という気持ちだけでは、どうしても継続性や定着性が生まれにくい側面があります。功利主義的なモノカルチャー的発想を抜けきれていない。

しかし、そこに精神的な意味合いが加味され、表裏一体の関係にすることで、ワラの循環的な利用のように継続的かつ多面的な拡がりへと繋がるのです。持続性が、自然認識の根底に結びついた文化として定着していくのです。実際、伝統文化や風習はさまざまな形で長らく根付いてきました。

物質的な循環は大切ですが、本当にそれを未来に根付かせて発展させるには、人々の継続性とともに精神的な意味づけが重要になります。これがないと、一時的なムーブメントで消えてしまうかもしれません。

これはリサイクルや循環だけでなく、すべてのことにいえます。物質的な便利さや豊かさ、あるいは論理的な概念だけで物事を進めるのではなく、その根底に精神的な価値が付加されることで文化として定着するのではないでしょうか。

物質世界の革新は重要ですが、本当にそれが未来の文化として展開するには、裏側の精神的な意味づけが求められます。SDGsのような大きな理想と目標を達成して行く上で必要となる考えです。

物が豊かではなかった時代に、今に生かす知恵がある

――精神的な意味合いを付加することで、継続的な文化に発展するということですね。

古沢 はい。この考え方はこれからの未来で重要になります。というのも、人類は農耕文化のあと、産業革命によって物質文化となりました。しかし、物質が中心となった時代は過ぎ、今はサービスや文化産業などが中心となる「ポスト工業化社会」になりつつあります。

となると、物質そのものが持つ豊かさや便利さよりも、その上に付加する別の価値がなければ人は感銘を受けにくい。その意味で、実はワラの文化を作った古き日本の人々の知恵が参考になるのです。

――SDGsの視点で考えても、過去の時代に学ぶべきことがあるのですね。

古沢 最近はAIを中心とした技術文明の論議が中心となっていますが、江戸時代のような、「鎖国」という形で物質的に閉じられていた時代にも、今の私たちが必要とする知恵があります。その時代に形成された、あらゆるものを生かし切る知恵や文化、その世界観は次の時代を考える上での示唆になるでしょう。

ですから、過去の伝統をただ伝統として見るのではなく、次の時代に生かせる知恵として、新たな革新を生み出す要素として参考にしなければいけません。ワラの文化についても、ワラの文化を単体で考えるのではなく、そこから多面的に洞察し総合的に応用できるものはないか、いわば「未来への種」として見ることが必要です。日本の貢献という点では、SDGsの取り組みを新たな文化の再創造、新ルネサンスへと高めていく必要があるのではないでしょうか。

――分かりました。いずれにしても、SDGsを軸に日本の伝統文化が持つ可能性を垣間見た気がします。

古沢 そうですね。ただ残念なことに、SDGsの視点において、日本の現状には憂慮すべき点が多々あります。特にそれを象徴するのがオリンピックに関する問題です。次回はオリンピックを切り口にSDGsを考えていきます。

(つづく)

【参考】宗方慧『村を守る、ワラのお人形さま』(福音館書店)