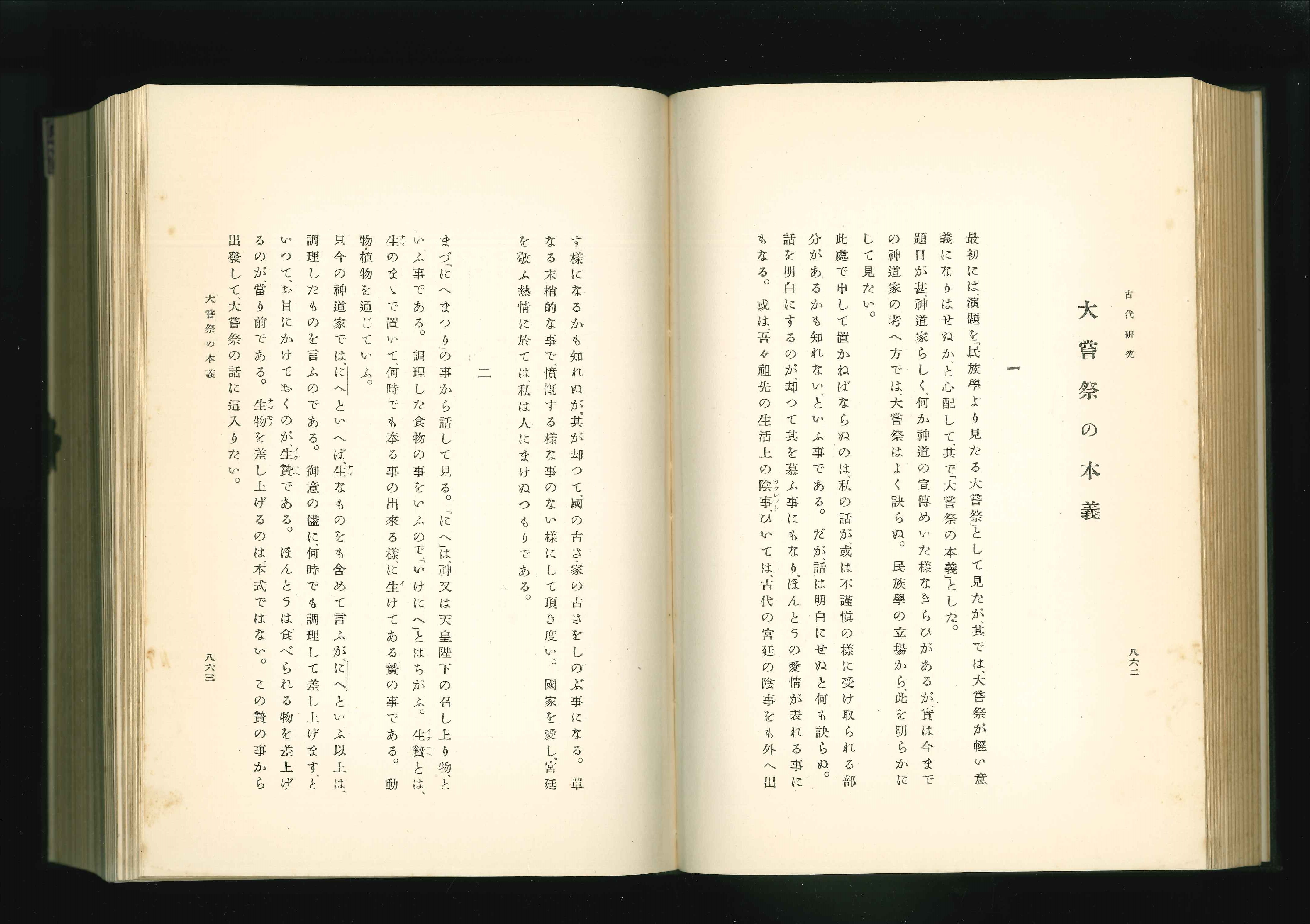

折口信夫(1887〜1953年)は本学出身の国文学者・民俗学者であり、本学でも教鞭をとった。昭和5(1930)年、折口は、この年に刊行した自身の著書『古代研究』民俗学篇 第二に「大嘗祭の本義」を収めた。大嘗祭は天皇が即位した後に行われる祭祀で、このために造られた大嘗宮の2棟の神殿(悠紀殿・主基殿)において、天皇自ら米・粟・酒・海産物などを奉って天照大神及び天神地祇を祭り、のちに自らも召し上がる。

この論文は、自身が「民族学(のちの全集などでは民俗学とする…引用者)より見たる大嘗祭」としようと思ったとする通り、折口自身の「日本の祭りの成立」(「ほうとする話 祭りの発生その一」)についての《仮説》に基づいて大嘗祭を分析したものである。また、昭和天皇の大嘗祭が行われた昭和3年には、本論文に関わる「高御座」、「大嘗祭の風俗歌」、「大嘗祭の本義ならびに風俗歌と真床襲衾」を『國學院雑誌』に発表している。

折口信夫

それ以前には、「髯籠の話」(大正4、5年掲載)において、大嘗祭が現在のように変遷するまでには、語り脱された長い多くの祖たちの生活の連続が考えられねばならぬとしている。「大嘗祭の本義」において折口信夫が示したのは、この「語り脱された」部分についての《仮説》であった。

特に〝神殿中央に敷かれた神座(寝座)(折口は〝真床襲衾〞と呼ぶ)に天皇が籠もってその力の源である天皇霊を身につける〞という作法は、記録に見えず、折口の《仮説》の中で想定されたものであった。しかし、戦後、神話と王権論・儀礼論との関わりの中で、西郷信綱や神話学者が受容し、さらに歴史学者も受容することにより、後の研究に大きな影響を与えることとなった。(つづく)学報連載コラム「学問の道」(第12回)

大東 敬明

研究分野

神道史、神道思想史、祭祀・祭礼

論文

勧請神名帳分布圏と和歌山県下の神名帳—高野山西南院所蔵の勧請神名帳を用いて—(2025/09/30)

神道印信類の集成と伝播―真福寺大須文庫所蔵資料にふれながら―(2023/09/00)