130年以上の歴史を持つ組織は

何を取り入れ、何を守ってきたのか

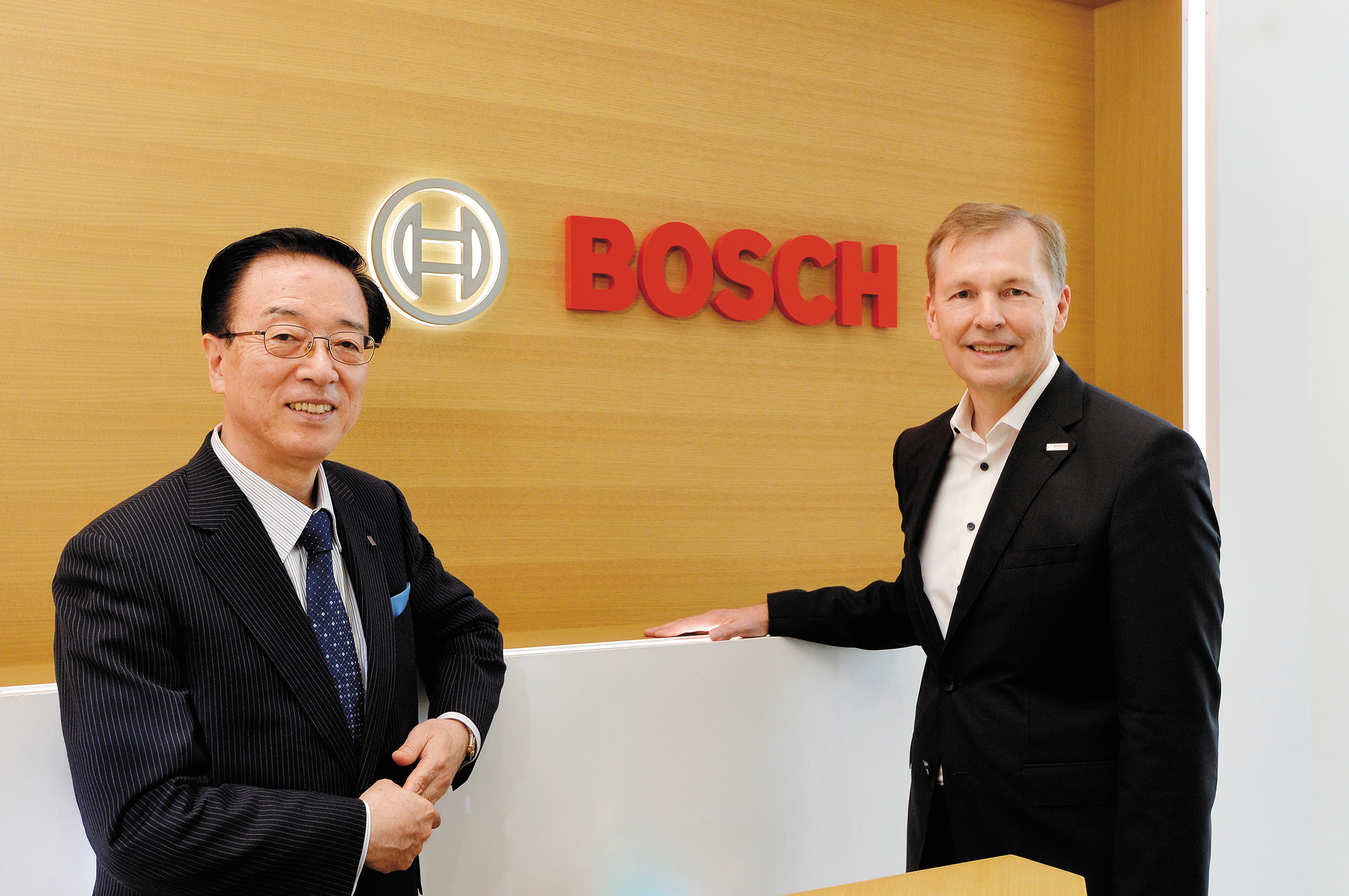

渋谷対談!Vol19 トップが語る Vision & Mission『國學院大學×ボッシュ株式会社』

2018年9月12日更新

渋谷を拠点とする國學院大學の赤井益久学長とボッシュのクラウス・メーダー社長が対談。長い歴史を持つ両組織のトップが考える「新たに取り入れるべきもの」「守り続けるべきもの」とは何か。教育と技術開発の分野から意見を交わす。

| プロフィール | |

|

赤井益久(あかいますひさ) |

クラウス・メーダー |

|

國學院大學 学長 |

ボッシュ株式会社 代表取締役社長 |

|

1950年生まれ。 國學院大學大学院文学研究科博士課程を経て、1996年より同文学部教授。2011年に学長に就任。 |

1962年生まれ。 1987年にロバート・ボッシュGmbH(ドイツ)入社。2017年から現職を務める。

|

教育と技術開発。現代で「新たに取り入れるもの」

赤井 私たちが本拠地を置く渋谷は新しいものと古くからあるものが共存する稀有な街だと思いますが、大学も企業も「新たに取り入れるもの」と「守り続けるべきもの」をバランスよく共存させることが重要なのではないでしょうか。

メーダー その通りだと思います。以前に比べ、今は求められる開発スピードも数段早くなりました。そんな現代では、他企業との協業やオープンイノベーションが大切。これは積極的に取り入れるべきものです。

赤井 教育の手法も時代によって変わります。大切なのは学生が社会を身近に感じ、アンテナを張ること。そのためには学生に多くの感動や共感を与えるべきです。それが社会への興味、アンテナになりますから。だからこそ本学では“本物”と接して刺激を受ける機会を作っています。

130年以上続く追求の姿勢 両者が語る、その基本精神

赤井 一方、「守り続けるべきもの」もあるはずです。本学は人文社会系の大学であり「人々がどんな社会で生きたら幸せか」を考え続けるのが一つのミッション。幸せの在り方は時代で変わりますが、それを追求する姿勢は不変でなければなりません。

メーダー 私たちが変わらず目指すのは、創業者ロバート・ボッシュの信念でもある「人々の生活の質を向上させるために革新的なテクノロジーを提供すること」です。ロゴも弊社が最初に量産化した製品「マグネトー式高圧点火装置」の断面をもとにデザインしています。いつの時代も弊社の“原点”を忘れないという決意の表れなのです。

「人々が求める幸せや社会の在り方は、時代の中で変わる」と赤井学長。

赤井 あくまで社会貢献のための技術開発なのですね。最近はサスティナビリティの思想が高まり、企業の社会貢献も重視されています。その見本にもなりますし、何よりそういった企業姿勢は組織の品格にもつながると思うのです。

メーダー 実は、ロバート・ボッシュも「品格のある経営の在り方は、長期的に見れば最も利益を生み出す」と語っています。その精神から、私たちのグループは株式を上場せず、大半はロバート・ボッシュ財団(持株比率92%議決権なし)が保有しています。これにより株式と経営を分離できるため、利益追及に寄りすぎず、長期的な視点での先行投資ができるのです。

メーダー社長は「原点を忘れずIoTなど革新的なソリューションを提供したい」と言う。

2つの取り組みが示す 信念を貫く仕組みづくり

赤井 教育も技術開発も明確な正解のない分野ですが、正解を探して努力し続けるほかありません。その姿勢を維持する仕組みづくりが大切です。

メーダー ボッシュは1911年に日本で事業を開始しました。今日対談しているcafé 1886 at Boschは開店3周年を迎えましたが、これも社員のアイデアから生まれたものです。ここで渋谷に関連するイベントも開催し、デジタルだけでなく人と人、アイデアとアイデアがつながり社会に生かされる広場がコンセプトです。

赤井 素晴らしいことですね。本学でも毎年10月に渋谷区長を招き、学生が渋谷川再開発などのアイデアをプレゼンしています。その中で何が社会に求められるのか、どんな発表が響くのかを学生は学んでいく。冒頭で述べたように、社会との接点を作り、今は発信する方法を身につけることが大切です。教育の大きな目標は不変ですが、手法は常に変わるもの。それをうまく調整するのが我々の役目なのです。

「マグネトー式高圧点火装置」はcafé 1886 at Boschに飾られている。