日本文化の精華の一つ『新古今和歌集』は、後鳥羽院によって撰集が命じられ、藤原定家らによって13世紀初頭に編纂された勅撰和歌集である。

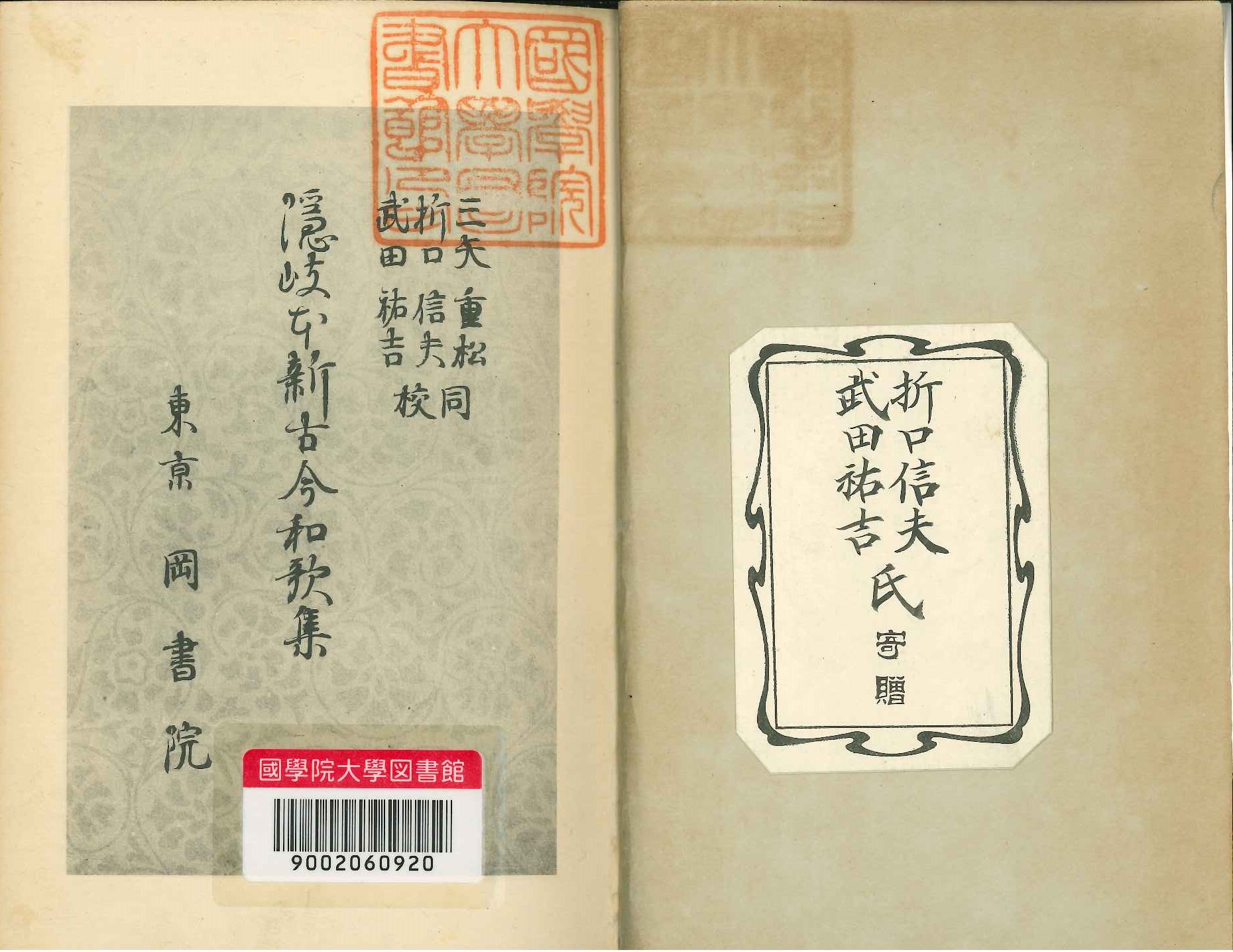

『隠岐本新古今和歌集』 (本学図書館所蔵本)

その諸本系統の一つに隠岐本があることをご存じだろうか。院は、承久の乱により遷幸した隠岐において、『新古今集』を約2000首から約1600首に精選した。いわゆる隠岐本である。その写本は、取捨の歌に符号をつけた本文と、歌を抜き出した本文との両様がそれぞれ伝えられ、院の美意識を探る上で重要な本文とされる。

その存在は古くから知られていたが、研究対象として強く人々の意識に上ることとなったのは、三矢重松・武田祐吉・折口信夫ら國學院の〈学問ノ道〉形成に大きく寄与した三氏の共著として、『隠岐本新古今和歌集』(岡書院、昭和2年。既に亡き三矢の志を継ぎ刊行)が出版されたことによる。

本書は、『新古今集』の本文と三氏による論文とにより構成されている。本文は、本学で武田らと学友だった柳瀬福市の所蔵本を底本に、他写本の本文との重要な違いをあわせ載せるかたちで作成され、この出版により隠岐本の全容がひろく人々の目に触れることとなった。また、論文はそののちの隠岐本研究の方向性を示すものとなる。三氏の研究は、記紀万葉と

いった上代文学の研究が有名であるが、中世文学の研究にも大きな足跡を残したのである。

武田祐吉博士

底本となった柳瀬本は、のちに武田の蔵するところとなり、さらに現在では本学図書館が所蔵する。武田は、研究の上で必要な写本類をほかにも多く収集しており、それら写本への眼差しが時代を越えた研究成果に結実した。武田の没後それら蔵書は本学に寄贈され、本学学術資産の核の一つとなっている(『國學院大學図書館蔵武田祐吉博士旧蔵善本解題』角川書店、昭和60年)。

日本文化を究明する國學院の〈学問ノ道〉の土台の一つとして、こういった地道な本文研究があることは忘れてはならない。学報連載コラム「学問の道」(第7回)